画像とITの医療情報ポータルサイト

画像とITの医療情報ポータルサイト

りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センターは、1994年に重症外傷など三次救急患者に対応する独立型救命救急センターとして開設、2013年に隣接する地方独立行政法人りんくう総合医療センターと統合して大阪府南部地域の救急医療を担っている。救命救急センターでは、2021年にCTと血管撮影装置を備えたハイブリッドERを構築し、画像をベースにした精度の高い診断と迅速な治療が行える体制を整えた。そのハイブリッドERに2025年1月、キヤノンメディカルシステムズの急性期医療情報統合ビューア「Abierto Cockpit for ER」が稼働した。ハイブリッドERにおける運用について、救命救急センターの中尾彰太センター長と臼井亮介医長に取材した。

中尾彰太 センター長 |

臼井亮介 医長 |

救命救急センターは、関西国際空港の開港に合わせて病院に付属しない独立型の施設として開設。大阪府南部地域の重症外傷など一刻を争う緊急度の高い救急患者のみ受け入れる三次救急を担ってきた。2013年に隣接するりんくう総合医療センターの地方独立行政法人化を機に統合されてからは、同センターの一部門として救急医療を提供している。中尾センター長は、「救命救急センターは、各診療科に依存せず患者受け入れから診断、治療まで救急科の専門医が対応する自己完結型の施設としてスタートしました。りんくう総合医療センターの一部門となった現在でも、その精神は受け継がれており、緊急度、重症度が高く高度な集中治療が必要な患者に関しては、専門診療も含めて救命救急科のスタッフが対応しています。迅速な意思決定によって円滑な治療が行えると同時に、総合病院の一部門となったことで、急性期を乗り切った後の中長期的な管理は専門診療科に引き継ぐことができ、理想的な診療体制となっています」と述べる。

スタッフは医師が専攻医を含めて25名。救急車の受け入れ台数は、救命救急センターで年間約2000件、りんくう総合医療センターの二次救急を合わせて約7000件となっている。救命救急センターの外来には、ハイブリッドERのほか初療室2室、手術室2室があり、最大で平常時3人、災害など緊急時には5人まで同時に受け入れが可能な設備となっている。病棟は、集中治療室(ICU)18床などすべて重症病棟で30床を有する。

2021年に構築されたハイブリッドERは、キヤノンメディカルシステムズのAngio CT(80列CT「Aquilion Prime SP」、血管撮影装置「Alphenix」)を導入したものだ。救急患者が搬入される初療室にCTと血管撮影装置を設置することで、患者を移動することなく画像診断から治療までが1部屋で完結できる。中尾センター長はハイブリッドER導入の理由について、「緊急度の高い重篤な重症外傷患者に対する治療を数多く行ってきた施設として、患者の受け入れから治療開始までの時間はほかのどの施設よりも速いという自負はありました。しかし、ハイブリッドERが初めて稼働した大阪府立急性期・総合医療センターがCT撮影を含めてわれわれとほぼ同じ時間で治療を開始しているという報告を聞いて、ソフトだけでなくハードの必要性を感じたことが当センターでのハイブリッドERの導入につながりました」と説明する。同センターには320列CTもあり救急でも撮影されているが、中尾センター長は、「ハイブリッドERは、CTと血管撮影装置が同じ部屋にあることで、診断と治療がタイムラグなく同時に行えるのが大きなメリットで、そのコンセプトが1分1秒を争う重症外傷患者の診療にとって大きな恩恵となりました」と述べる。

ハイブリッドER導入の効果について中尾センター長は、「手術など治療開始までの時間は、当院はもともと短かったので短縮効果は限定的ですが、撮影のため患者を移動させる必要がなくなったため、循環動態の不安定化のリスクは減少しました。また、低体温症の患者に対する治療でも体温を上げる処置をしながらでも画像を撮影して治療方針を判断できるなど、診断と治療が同時に行えるメリットは感じています」と述べる。同センターでは、外傷患者のハイブリッドERの使用に関しては、独自のトラウマコードを設けて適用を判断している。その理由を中尾センター長は、「ハイブリッドERは、すべての救命救急センターに導入されているわけではなく、それがない環境でも適切な診療が行える医師を育てることが必要です。ハイブリッドERの適否を含めて、迅速で的確な判断力を磨くことが大切です」と述べる。

80列CT「Aquilion Prime SP」と血管撮影装置「Alphenix」を設置したハイブリッドER

ハイブリッドERに導入されたAbierto Cockpit for ERは、搬入された患者のバイタルサイン(血圧、心拍数など)や検査結果、患者情報などの一覧表示や音声読み上げなどのアラート機能で救急初療室での診療を支援するシステムだ。重症外傷診療での情報活用の課題について中尾センター長は、「1分1秒を争う重症外傷の対応では、救急医はバイタルサインや検査結果など多くの情報から治療方針を決定します。しかし、蘇生処置や全身管理、輸血管理など患者の処置に追われる初療の現場では、さまざまな機器やシステムから出る情報を把握しきれないことがあります。特にハイブリッドERでは画像という情報が加わり、その場を仕切る責任者(コマンダー)の処理能力を超えていることに課題が出てきていました」と述べる。初療室での患者情報は個々の測定機器や端末にはあるものの、情報を得るには能動的に確認する必要があった。また、中央部門に依頼した検査結果は、システムには届いていても処置中の救急医が気がつかないことがある。それらの情報を常に監視するためのマンパワーも不足しているのが現状だ。中尾センター長は、「コマンダーにはマルチタスクの情報処理が要求されていますが、現状はすでにオーバーフローの状態です。どんなに豊富に情報があっても適切に処理されなければ、それはないのと同じです。患者の状態をリアルタイムで適切に把握するための仕組みとしてAbierto Cockpit for ERを導入しました」と述べる。

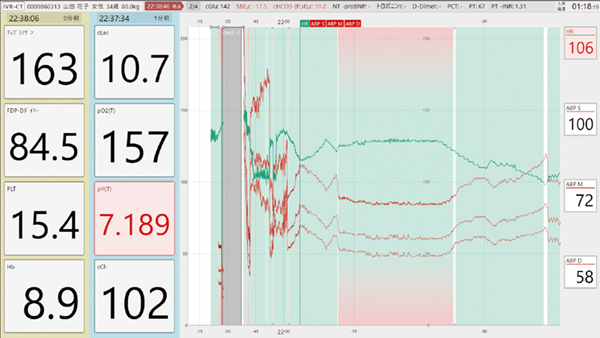

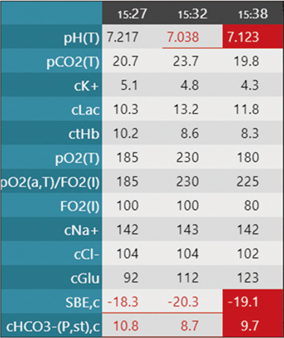

Abierto Cockpit for ERでは、病院情報システムやセントラルモニタと接続して、バイタルサインや血液ガス検査、血液検査の情報をグラフや数値で大型モニタに表示する。救急救命センターでは、血圧や心拍数などのバイタルサインをグラフによるトレンドで表示し、血液検査のフィブリノゲン、Dダイマー、FDP、PLT、血液ガス検査の測定項目のうち、cLac(乳酸)、pH、Hb、Caを画面上に数値で表示している(図1、2)。これらを表示する大画面モニタ(55インチ)は、ハイブリッドER内に設置されている。臼井医長は、「情報はリアルタイムで自動で更新されるので、操作をする必要がなく最新のデータを確認できます」と言う。画面に表示する項目や配置などデザインはカスタマイズが可能だ。臼井医長は救命救急センターでの表示項目について、「あまり多くのパラメータを設定してもかえって煩雑になってしまうので、表示項目は絞り込んでいます。表示する数値はできるだけ大きなフォントを採用し、酸素飽和度などはあえて表示していません。表示項目や画面上の配置など設定の自由度も高く、導入前にはキヤノンメディカルシステムズに細かく要望しましたが柔軟に対応していただきました」と述べる。

さらに、画面表示だけでなく検査結果の読み上げ(音声通知)機能や、設定された閾値範囲外の数値のアラート機能を搭載する。救命救急センターでは、音声読み上げとして血液ガス検査と血液検査の結果(凝固と血算)を設定している。臼井医長は、「従来は検査結果が出ていても気がつかないことがあったのですが、Abierto Cockpit for ERでは検査結果が出ると音声で数値とともに読み上げられて、タイミングを逸することがありません。音声やアラートについても、何を読み上げるのか、内容や単語、音声の性別やスピードまで、こちらも細かい設定が可能です」と説明する。

■りんくう総合医療センター大阪府泉州救命救急センターに導入されたAbierto Cockpit for ER

図1 バイタルサインのトレンド表示・任意の血液ガス検査の結果を表示

図2 血液ガス検査の取得時には画面表示と

音声読み上げによる通知を実行

※図1、2の製品イメージはキヤノンメディカルシステムズによるデモ患者のテストデータです。

中尾センター長はAbierto Cockpit for ERについて、「今後、人工知能(AI)を活用して治療の戦略方針を提示するといった方向性も考えられますが、われわれが期待するのは、救急医が現場で適切な判断を行うための情報提供をアシストする“補助スタッフ”としての役割です。Abierto Cockpit for ERの導入で、シンプルに情報を表示して必要なタイミングで知らせてくれるアシスタントが増えたと感じています。それだけに、その情報をいかに使いこなすか、使う側の能力が求められるシステムだと言えます」と述べる。

ハイブリッドERでの処置では、医師のほか看護師、病院救急救命士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士など10名以上のスタッフがかかわる。中尾センター長はAbierto Cockpit for ERによる情報共有について、「これまでも当院の看護師などはバイタルの変化から医師の判断を先読みして対応することがありましたが、患者の情報をその場の全員が共有できることで、医師だけでなくチームとしてさらに迅速な対応が可能になると期待しています」と述べる。

ITによるサポートが救急医療の最前線で奮闘するスタッフの診療を支えていく。

(2025年4月28日取材)

※本品の表示・音声出力は、患者監視装置等のアラーム機能を補助的に支援するものです。

必ずデータ元であるセントラルモニタをはじめとする患者監視装置等のアラーム情報により患者を監視してください。

*記事内容はご経験や知見による、ご本人のご意見や感想が含まれる場合があります。

一般的名称:セントラルモニタ用プログラム

販売名:急性期医療情報統合ビューア Abierto Cockpit HVAC-01A

認証番号:305ADBZX00006000

りんくう総合医療センター

大阪府泉州救命救急センター

大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23

072-469-3111

http://www.senshu-tccc.com/