2025-7-14

はじめに

医療DXの進展とともに,多くの医療機関で電子カルテの導入が進んできた一方,医療機関間の診療情報共有は依然として大きな課題を残している。特に患者の多施設受診が一般化する現代医療において,診療情報の断絶は医療安全,業務効率,患者負担のいずれにおいても深刻な影響を及ぼしている。

紹介時の診療情報提供書や退院サマリーはいまだに紙媒体での運用が多く,患者による手持ち搬送や転記作業が常態化しており,デジタル化の本来のメリットが十分に生されていない現実がある。

このような背景の下,医療機関間で診療情報を安全かつ適切に共有できる仕組みの整備が急務となっている。特に,高度医療を担う大学病院は,診療機能だけでなく,周辺医療機関との連携拠点としての役割が期待されており,情報連携の中核となるべき存在である。

こうした課題に対し,われわれ藤田医科大学病院では,標準化技術を活用した電子カルテ情報共有の実証を推進している。本稿では,最新の実証事例を技術的視点も交えて報告する。

実証の背景と制度的位置付け

本実証は,厚生労働省の医療DX推進施策における「医療情報連携の高度化」施策に沿って2024年度に開始された。日本国内では現在,診療情報提供・共有に関して複数の制度的整備が進行しており,電子カルテ情報共有サービス(いわゆる「3文書6情報」)が制度化されつつある。

従来の情報共有は紙,FAX,郵送といった旧来のアナログ手段に依存していたため,情報伝達におけるタイムラグや断絶,転記ミスといった運用上の課題がある。また,電子カルテは医療機関ごとに導入されているベンダーや製品が異なっており,その多様性が相互運用性を確保する上での一つの阻害要因となっていた。これは,各医療機関が地域特性や診療内容に応じて最適な製品を選定してきた結果であり,単に否定されるべきものではない。今後は医療提供体制の地域完結化や患者中心の医療実現を支えるため,標準化されたAPIによるシステム連携,全国医療情報プラットフォームとの相互接続,PHRとの安全な情報連携といった要件がますます求められる段階に入っている。その中核技術として,HL7 FHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)標準の活用が世界的に広がっており,本実証でもFHIR準拠の仕組みが採用されている。

実証の技術的概要

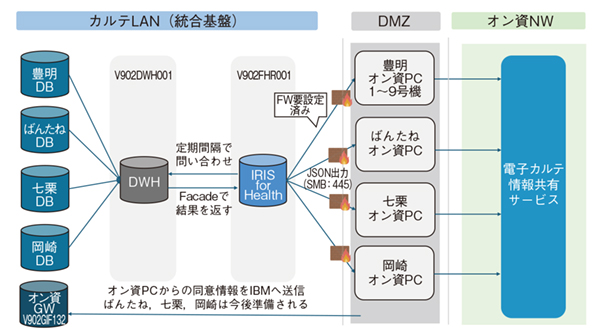

藤田医科大学病院では,学内4病院(藤田医科大学病院,ばんたね病院,岡崎医療センター,七栗記念病院)を対象に,2025年2月より実証事業を開始した。本実証の情報共有基盤として,院内統合ハブ「FR-Hub」を構築。これは国際的標準であるHL7 FHIR R4規格を基盤技術とし,施設ごとに異なる電子カルテ(ベンダーごとに異機種構成)からでも必要な医療情報を抽出・正規化を行い,標準フォーマットに変換することで情報交換が可能となっている(図1)。

共有対象となる情報は,厚生労働省が示す「3文書6情報」に準拠しており,具体的には以下の項目が含まれる。

・診療情報提供書(退院サマリー等,服薬情報)

・検査情報

・傷病名

・感染症情報

・アレルギー情報(薬剤・その他)

さらに,情報連携における法的要件を満たすため,患者本人の同意取得についてもデジタル化を進めており,実証段階においては顔認証端末を活用した電子的同意管理を試行。アクセス権限は厳密に施設ごとに管理され,閲覧ログも監査証跡として保持している。情報ビューワについては,電子カルテからFR-Hub内に蓄積したPDFファイルを簡便に参照可能なインターフェイスとした(図2)。

図1 FR-Hubを活用したシステム構成図

図2 臨床情報取得要求の結果

運用上の実績と課題

モデル運用初期では,5つの診療科(呼吸器内科,内分泌内科,腎臓内科,泌尿器外科,整形外科)で22名の患者データをモデルケースとして選定し,総計100件程度を共有対象とした。初期段階では,現行電子カルテ側に簡易改修のみで対応したため,一部情報入力作業に負荷が残ったが,現在はカルテUI改修作業が進行中であり運用全体の効率は大幅に改善予定である。

一方で,実証を通じて明らかになった制度的・運用的な課題も複数存在している。

代表的なものとして,以下の点が挙げられる。

・同意管理の運用負荷(現行制度上,個別同意取得が必須)

・ベンダー間のFHIR実装差異(拡張要素の扱い,リソース定義のバリエーション)

・患者ID管理の統一困難性(共通患者IDスキームの不在)

これらは今後全国規模での医療情報連携を実現していく上で,制度改正,ガイドライン統一,技術実装の相互補完が必要となる領域であり,医療DXの実効性を高めるためには重要である。

今後の展望と全国モデル化への論点

今後は以下の方向性が重要になると考えている。

・FHIR実装の国内標準化とプロファイル整備

・電子処方箋,電子紹介状,PHRなどとのクロス連携

・全国医療情報プラットフォーム(仮称)への接続検証

・患者主導型PHRの高度活用(API提供型モデルの検討)

・民間ベンダー・大学病院連携による参照系HIE(Health Information Exchange)の全国展開モデル構築

とりわけ大学病院は,(1)地域における医療連携のハブ拠点としてネットワークを形成する役割,(2)多様な電子カルテベンダーとの調整・実装経験を有する機関としての技術的中立性と協調性の提供,そして(3)現場から得られるフィードバックを制度設計や政策立案に還元するための「実証の現場」機能の発揮である。これらの役割を通じて,大学病院は単なる情報利用者としてではなく,制度形成と技術展開の中心的役割を果たす立場にある。

おわりに

電子カルテ情報の共有は,日本の医療情報連携における“本丸”とも呼ぶべき重要かつ難易度の高い領域である。制度上の規制,医療現場における運用負荷,そしてベンダーごとの技術的差異といった多くの課題が複雑に絡み合う中で,真に実効性ある情報連携基盤を構築するためには,技術・制度・運用の三位一体的な改革が不可欠である。本実証事業を通じて蓄積された現場起点の知見や課題は,今後の全国スキーム策定に向けた貴重なデータとなり得る。大学病院が制度設計へのフィードバック提供や標準化の議論への参画,地域医療機関との連携体制構築などを通じて,先導的に課題抽出と課題解決に取り組んでいくことが求められる。最終的には,全国どこでも必要な医療情報に安全・迅速にアクセスできる「つながる医療」の実現に向けて,持続可能で信頼性の高い医療情報連携基盤の構築に寄与していきたいと考えている。

(ゆざわ ゆきお)

1981年名古屋大学医学部卒業。名古屋第一赤十字病院,名古屋大学医学部第三内科,米国ニューヨーク州立大学バッファロー校を経て,2009年名古屋大学大学院医学系研究科病態内科学講座腎臓内科学准教授,2010年藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)医学部腎内科学主任教授,2014年同大学病院病院長,2021年藤田医科大学学長,2025年より現職。