2025-7-14

はじめに

2024年度診療報酬改定において,DXの評価として「医療情報取得加算」と「医療DX推進体制整備加算」が新設された。その後,定期的な変更が繰り返し行われ,点数が複雑なものとなっている。そこで,医療DXに関する2つの加算について詳しく解説する。

医療情報取得加算とは?

医療情報取得加算は,従前の点数「医療情報・システム基盤整備体制加算」から名称変更がされたもので,内容も従来のオンライン資格確認の体制整備を評価するものから,診療情報や薬剤情報の活用を進めることを評価したものへと変更されている。

医療DX推進体制加算とは?

医療DX推進体制加算は,「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し,また,電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し,質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価」とされている。このことから,オンライン資格確認と電子処方箋,電子カルテ情報共有サービスの3つの医療DX施策の体制整備に係る点数であることがわかる。

医療DX推進体制加算の施設基準は,以下の7点である。

(1)オンライン請求を行っていること。

(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(3)(医科)医師が,電子資格確認を利用して取得した診療情報を,診療を行う診察室,手術室又は処置室等において,閲覧又は活用できる体制を有していること。

(4)(医科)電子処方箋を発行する体制を有していること。

(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。

(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について,実績を一定程度有していること。

(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し,及び活用して診療を行うことについて,当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。

医療DX推進体制加算の経過措置

電子処方箋は,2025年3月31日までに体制整備を進めること,電子カルテ情報共有サービスについては2025年9月30日までに体制整備を進めることと,経過措置が用意されている。また,マイナンバーカードの実績については,2024年10月1日から適用と,こちらも経過措置が用意された。

医療情報取得加算の変更(2024年12月~)

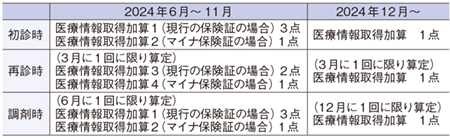

「医療情報取得加算」は,2024年12月2日から現行の健康保険証の発行が終了し,マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを踏まえて,マイナ保険証と従来の保険証の違いに着目した点数差を見直し,改めて標準的な問診票や,オンライン資格確認等システムからマイナ保険証を通じて取得された医療情報等の活用による質の高い医療の評価へと見直すこととなった(表1)。

表1 医療情報取得加算の見直し

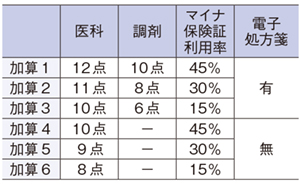

医療DX推進体制整備加算の変更(2025年4月~)(表2)

2024年6月に新設された「医療DX推進体制整備加算」は,医科医療機関においては2025年4月から電子処方箋の導入の有無とマイナ保険証の利用率の2つの要件により,6段階の区分となった。そもそも2024年6月の同加算の経過措置として,「電子処方箋を2025年3月末までに導入する」ことが定められていたが,薬局以外の病院,診療所の導入がまったく進んでいないことから現状を考慮した変更となった。

一方,電子処方箋の普及が進んでいる薬局については,紙の処方箋も含めた調剤情報を登録する手間を評価する観点から経過措置を終了し,電子処方箋を導入した薬局を基本とした評価として3段階となっている。

なお,2025年3月末時点ですでに同加算の施設基準を届け出ている医療機関は,2025年4月1日以降に「電子処方箋未導入」の加算を算定する場合は,届出直しが不要だが,「電子処方箋導入済み」の加算を算定する場合は,4月1日までに新たな様式で届出直しが必要となった。

表2 医療DX推進体制加算の変更(2025年4月~)

電子処方箋の普及率

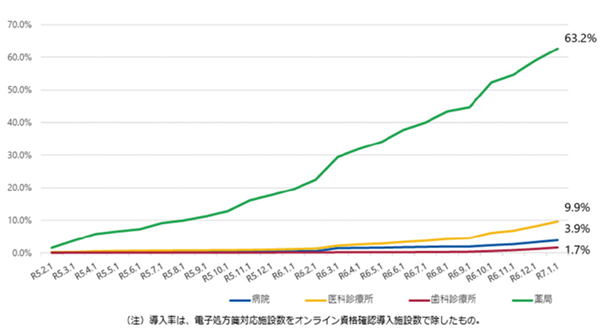

医療DX推進体制加算が医科で6区分と複雑なものとなった背景には,電子処方箋の普及の遅れがある。2025年1月12日時点の電子処方箋の普及状況は,全国で4万7681施設(22.5%)が運用を開始している。その内訳を見ると,病院が311施設(3.9%),医科診療所が8172施設(9.9%),歯科診療所が1010施設(1.7%),薬局が3万8188施設(63.2%)となっている(図1)。

政府の医療DX推進本部が2023年6月に公表した「医療DXの推進に関する工程表」では,「電子処方箋については,概ね全国の医療機関・薬局に対し,2025年3月までに普及」としていたものの,薬局については2024年度内に約8割弱の薬局への導入が見込まれるものの,医療機関については,導入見込みは約1割弱と,大幅に予定を下回る状況となっている。

図1 電子処方箋の普及状況1)

電子処方箋の導入をためらう要因

厚生労働省は医療現場が導入をためらう要因として,「医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかが分からない」ことを挙げている。これまでのオンライン資格確認やマイナ保険証,そして電子処方箋の普及プロセスで,度重なるトラブルが発生したことで,信頼を失っている状況を原因としている。

また,「複数のシステム改修が断続的に必要となることによる負担が大きい。他の医療DXに関する開発によりシステムベンダーの体力が奪われている」「電子処方箋の運用に必要な機能がシステムベンダーで対応していない」ことを挙げている。電子カルテメーカーなどシステムベンダーが,政府の医療DXのスケジュールに合わせて開発を繰り返し行っており,開発体制にメーカー間の差が出てきていることを指摘している。

一方,医療機関側の要因として,「電子カルテのシステム更改や切替等によらず,導入する際の費用負担が重い」といったコスト面での指摘や,「周囲の医療機関・薬局が導入していない(導入施設数が限られ,緊要性を感じない)」といった普及の低さを要因として挙げている。「患者からの要請がなく,ニーズを感じない」といった厳しい意見や,「電子カルテを導入しておらず,電子処方箋をいれても効率的にならない」といった電子処方箋導入の効果を疑問視する声も示されている。

電子処方箋に関する今後の対応

普及が遅れている現状を踏まえて,導入されていない医療機関等に対するフォローアップ案が示されている。先行して導入されている薬局の導入効果やシステムの安全性などを集約し,未導入の医療機関へ伝えることでフォローアップをしていく。また,医療機関の規模,医科・歯科,診療科等のセグメントごとに導入阻害要因をさらに分析し,その結果を踏まえ,必要な施策を検討していくとしている。さらに,従来の診療報酬の評価に加え,公的病院等への導入再要請や,システムベンダーへの早期導入・開発要請,医療関係者等向けの周知広報の強化,都道府県による電子処方箋の導入支援施策,医療機関内・薬局内のシステムとの連携推進も含め,さらなる導入策を講じるとしている。

これらの取組を踏まえ,電子処方箋の新たな普及目標については,2025年夏を目処に見直しを行うとしている。

まとめ

医療DX推進体制整備加算の要件の一つである「電子処方箋の導入」は,普及の遅れから結果として医科については経過措置が先送りになった。さらに,2025年9月末に経過措置を迎える「電子カルテ情報共有サービス」に至っては,いまだ開始されていないこともあり,延期に近い対応となることが予想される。

現状では,医療機関の経営環境が物価高や人件費の高騰などから,医療DXに対する投資負担が厳しくなっている。診療報酬上の評価や補助金といった既存の普及策を拡充するだけでは,普及目標との差を埋めることは難しいと感じる。オンライン資格確認と同様に,「義務化」の最終カードを打つか,今後の動向に注目である。

●参考文献

1)厚生労働省:中央社会保険医療協議会 総会(第603回)資料. 2025年1月29日.

(おおにし だいすけ)

2001年に一橋大学大学院MBAコース修了後,日本経営グループ入社。2002年に医療IT機器の展示場「MEDiPlaza」を設立し,2007年に東京,大阪,福岡の3拠点を管理する統括マネージャーに就任。2016年にコンサルタントとして独立し,MICTコンサルティングを設立。過去3000件を超える医療機関へのシステム導入の実績から,医師会,保険医協会などの医療系の公的団体を中心に,講演活動および執筆活動を行う。