2025-4-28

GEヘルスケア・ジャパンブース

GEヘルスケア・ジャパンは,パーパスである「Creating a world where healthcare has no limits:ヘルスケアの無限の可能性を追求しより良い社会を実現する」を掲げて展示を行った。コーポレートカラーである鮮やかなコンパッションパープルを基調にしたブースでは,ITEM2025初日の4月11日(金)10時30分からアンベールイベントが行われた。まず,フラッグシップCTとなる「Revolution Vibe」が,次いで場所を移動し,新型マンモグラフィ「Pristina Via」が披露された。

このアンベールイベントに参加した若林正基代表取締役社長兼CEOは,GEヘルスケア・ジャパンは40年以上にわたり,国内に開発・製造拠点を構えて,放射線医療に貢献してきたと説明。JRC2025のテーマ“Radiology for Everyone”について触れ,日本国民すべてにより良い医療を届けることは,GEヘルスケア・ジャパンの使命であると強調した。その上で若林代表取締役社長兼CEOは,少子高齢化により医療分野での人材不足が深刻化していると指摘。イノベーションにより医療者の負担を軽減することも使命であると述べた。さらに,日本人の死因で特に多い,がんと心疾患をターゲットにしたモダリティが求められているとし,アンベールを行う2製品が,日本の医療にとって重要であることアピールした。

Revolution Vibeは,dual energy CT技術「Gemstone Spectral Imaging(GSI)」とディープラーニング画像再構成技術「TrueFidelity DL」を搭載。さらに,心臓CTにおけるモーションアーチファクト低減技術の「SnapShot Freeze 2.0」も採用している。もう1機種新製品として登場したPristina Viaは,「zero-click acquisition」機能により手動操作を削減するなどワークフローの効率化が図られている。また,3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)の画像再構成の処理速度が高速化されたことにより撮影後2.5秒でモニタ上に画像を表示でき,スループットが向上。被検者のケアに時間を割くことできるようになるなど,効率的な検査環境を構築する。

これら2機種以外にも,今回のITEMも新製品・技術が目白押しとなった。外科用CアームX線撮影装置では,「OEC 3D」に搭載されるアプリケーション「Spine Suite」と「Lung Suite」を披露。血管撮影装置では,コーンビームCT(CBCT)画像のアーチファクトを低減する「CleaRecon DL」(薬機法未承認)を紹介した。

このほかの注目製品・技術としては,MRIのコーナーでワイドボア設計の1.5T「SIGNA Champion」を展示。ガントリの開口径は70cmで,上下方向50cm以上の空間を確保して,被検者の負担を軽減している。また,Molecular Imaging(MI)のコーナーでは,SiPM半導体検出器搭載PET/CT「Omni Legend」を紹介した。超音波診断装置では,「cSound Imageformer」による全視野・全深度フルフォーカスの画像を得られる「LOGIQ Totus」などが関心を集めた。

一方,ヘルスケアIT関連では,「コマンドセンター」をPRした,2025年2月の時点で,約30施設が導入するなど実績を伸ばしている。さらに,VNA(Vendor Neutral Archive)のソリューションも紹介した。サービスについては,オンライン顧客サービス「ORiGEN」で,メディエ社の医療機器MR適合性検索システム「Nextant」が利用できることを周知していた。

若林正基代表取締役社長兼CEOはイノベーションで医療者の負担を軽減することが使命だと強調

●CT:がんと心疾患の診断・治療に貢献し,経営にも寄与するフラッグシップCT「Revolution Vibe」が登場

●Women's Imaging:ワークフローの向上を図った新型マンモグラフィ「Pristina Via」を発表

●MRI:ワイドボア1.5T MRI「SIGNA Champion」を中心に,検査の快適性やAI技術などをアピール

●Molecular Imaging:半導体PET/CTをはじめ,セラノスティクスのトータルソリューションを提供

●X線:治療手技の精度や効率を向上するアプリケーションを紹介

●US:「LOGIQ Totus」など豊富な超音波診断装置のラインアップを紹介

●ヘルスケアIT:ユーザー施設数を拡大する「コマンドセンター」に放射線部門向けとして3種類のタイルを追加

●サービス:「ORiGEN」で医療機器のMR適合性検索システム「Nextant」が利用可能になるなど,ユーザーのニーズに応えるサービスを拡充

●CT:がんと心疾患の診断・治療に貢献し,経営にも寄与するフラッグシップCT「Revolution Vibe」が登場

ITEM2025初日の午前中,会場を大いに盛り上げたのが,最新のフラッグシップCTであるRevolution Vibeのアンベールイベントだった。若林代表取締役社長兼CEO自らが力を入れてアピールしたRevolution Vibeは,日本人の死因で上位を占めるがんと心疾患の診断・治療に有用な装置として開発された。プラットフォームとして展開し,目的・用途に応じてスペック・機能を変えたラインアップを用意する。「Revolution Apex」の技術を継承し,「高分解能(高画質)」「高速化(スピード)」「カバレージ(撮影範囲)」「物質弁別(機能評価)」「生産性(検査効率)」というCTに求められる5つの要素を高次元で実現。高分解能(高画質)としては,秒間8914viewのサンプリング,従来比2.5倍のデータ収集による画像再構成などにより,微細な病変などを描出できるようにした。加えて,ディープラーニング画像再構成技術「TrueFidelity DL」により,ノイズを抑えた高画質画像を提供する。高速化(スピード)については,「Revolution Vibe Elite」の場合,0.23s/rotのガントリ回転速度を実現。心臓CTなど動きのある臓器の撮影で威力を発揮する。また,カバレージ(撮影範囲)は,幅160mmというワイドカバレッジの検出器を搭載。心臓を1スキャンでカバーすることが可能だ。物質弁別(機能評価)については,GEヘルスケアのdual energy CT技術である「Gemstone Spectral Imaging(GSI)」に対応している。80kVpと140kVpのエネルギーを高速に切り替えるfast kV switching方式を採用し,ルーチンでのdual energy撮影が可能である。生産性(検査効率)に関しては,AIを用いた自動化技術を搭載している。「Effortless Workflow」と呼ばれる技術により,寝台上部に備えたAI 3Dカメラで撮影した被検者の情報を基にした高精度なポジショニングから撮影後の画像解析までを自動化して検査の効率化を可能にした。これによりスタッフの生産性を向上し,医師の働き方改革を図れるなど経営にも寄与する。

「Revolution Vibe」はがんや心疾患の診断・治療に貢献するフラッグシップCT

「Revolution Vibe」はAI 3DカメラなどAI技術による生産性向上を実現

●Women's Imaging:ワークフローの向上を図った新型マンモグラフィ「Pristina Via」を発表

Revolution Vibeに続きアンベールイベントが行われた新型マンモグラフィ「Pristina Via」は,“Mammography, your way.”をコンセプトに,「より快適な検査体験」と「効率的なワークフロー」を実現する装置をめざして開発された。「Senographe Pristina」の後継機種に位置づけられる。Senographe Pristinaの特長であった,痛みを軽減するために丸みを持たせた乳房支持台など被検者に優しいデザイン・設計であることに加えて,Pristina Viaは自動化といった術者の負担軽減,効率化につながる技術を採用した。

効率的なワークフローの向上につながる技術として搭載されたのが,「zero-click acquisition」機能である。コンソールでの操作においてクリック回数を抑え,手順を簡略化して,撮影を自動化している。また,コンソールを使用する際には,IDカードを読み取らせることで,自動的にあらかじめ術者ごとに設定していたプロトコールで撮影を行える。これにより,検査のスループットが向上。術者は,余裕を持って検査に臨めるだけでなく,受診者のケアにも多くの時間を充てられる。受診者のケアを充実させることは,不安を軽減することにもつながり,快適な検査環境にも結びつくと言える。

スループットの向上に関しては,Senographe Pristinaから3Dマンモグラフィ(トモシンセシス)機能のアップデートが図られた。画像再構成時間を短縮化し,撮影後わずか2.5秒でトモシンセシス画像を表示できるようにした。これにより検査時間のさらなる短縮化を図れて,検査枠の増設など医療機関経営にも貢献する。なお,同社のトモシンセシスは,画像再構成技術に低被ばくと高画質を両立する「ASiRDBT」を採用。こうした技術の搭載も受診者に優しい検査につながっている。なお,Senographe Pristina同様,3Dバイオプシー機能も用意している。

「Pristina Via」をアピールする若林正基代表取締役社長兼CEO(右),イメージング本部Women's Health & X-Ray部の藤田奈津子部長(中),松岡慎一執行役員 イメージング本部長(左)

「より快適な検査体験」と「効率的なワークフロー」の実現をめざした「Pristina Via」

●MRI:ワイドボア1.5T MRI「SIGNA Champion」を中心に,検査の快適性やAI技術などをアピール

MRIは,1.5T装置SIGNA Championを中心に,被検者の負担を軽減するブランケットのような「AIR コイル」やAIを用いて開発したディープラーニング画像再構成技術「AIR Recon DL」を来場者にアピールした。

SIGNA Championは,MRIにかかわるすべての人に快適な検査環境を提供する装置として開発されたワイドボアMRI。70cmの広い開口径を持つガントリは,天井側と寝台側の上下方向に50cm以上の空間を確保。圧迫感を抑えて,被検者の負担を軽減する。加えて,寝台の最低地上高は49cmとなっており,高齢者や小児の被検者でも容易な乗降を可能にしている。このような被検者にとって優しい設計は検査者にとっても有用であり,ポジショニングなどの効率化,負担軽減にもつながり,検査のスループット向上にも寄与する。また,被検者に優しい検査を提供する技術として,撮像音を抑制する静音化技術「Silent Scan」も搭載。さらに,SIGNA Championで使用可能なAIRコイルは,柔らかで軽量のため,被検者の快適性を向上する。このAIRコイルは撮像部位に密着してセッティングできるため,画質向上にも寄与する。

AI技術については,ディープラーニングによる画像再構成技術AIR Recon DLが搭載され,画質の向上が図られている。AIR Recon DLはk空間データに直接ディープラーニングアルゴリズムを適用して,ノイズを低減する。k空間フィルタを用いないため,空間分解能の向上とトランケーションアーチファクトの低減を図れる。さらに,ディープラーニングによりスライス設定を自動化する「AIRx」が使用可能。撮像を効率化して検査時間を短縮できる。

これらの特徴以外にも,SIGNA Championは骨の画像を得られる「oZTEo」も搭載。また,最小で24m2のレイアウト設計が可能なほか,軽量マグネットを採用。稼働ヘリウム量を従来比で70%削減でき,経済性にも優れた装置となっている。

MRIコーナーではこのほか,ディープラーニングを用いた高速化技術「Sonic DL」を紹介した。心臓シネ撮像では,スキャン時間を最大83%短縮して被検者の負担を軽減。さらに,不整脈の被検者に対してもブレのない画像を得られる。また,MRエラストグラフィに使用する「MR Touch」も展示した。パッシブドライバーの形状を改良して,被検者の負担を軽減して,快適性を高めている。MRエラストグラフィは2022年度の診療報酬改定で600点の加算が設けられた。さらに,日本でも今後,代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)や代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)の増加が予想されることから,MRエラストグラフィの役割は重要になると思われる。

ガントリ開口径70cmのワイドボア1.5T MRI「SIGNA Champion」

「SIGNA Champion」と組み合わせることで,被検者の負担を軽減する「AIRコイル」

2022年度の診療報酬改定以降関心を集めているMRエラストグラフィが可能な「MR Touch」

●Molecular Imaging:半導体PET/CTをはじめ,セラノスティクスのトータルソリューションを提供

Molecular Imaging(核医学)関連の展示では,PET/CT「Omni Legend」を中心に,GEヘルスケアが現在最も力を入れている領域の一つと言えるセラノスティクスにおけるトータルソリューションを来場者に紹介した。核医学検査と治療を組み合わせたセラノスティクスは,個別化医療につながる概念として,脚光を浴びている。GEヘルスケアは近年,セラノスティクスの普及に向けた動きを加速しており,2024年1月に治療モニタリングツールを手がけるMIM Software社を,同年12月には放射性医薬品の製造販売を行う日本メジフィジックス社の買収を発表した(日本メジフィジックス社の買収は2025年3月31日に買収完了を発表)。米国では,2024年11月に,MIM Software社がモンテカルロ法を用いた放射性核種の吸収線量計算についてFDAの認可を受けるなど,セラノスティクスのソリューションを強化している。さらに,日本メジフィジックス社の買収によって,放射性医薬品の開発・製造までもカバーすることとなり,GEヘルスケアグループで,薬剤開発から合成,画像診断,治療モニタリングまでを提供できるようになった。

このトータルソリューションの中で,画像診断に用いられるのが,今回展示された半導体PET/CT「Omni Legend」である。検出器には半導体SiPMを採用。シンチレータ素材にはdigital BGOを用いており,従来の2倍以上の感度を有するなど高画質化を実現。低投与量で高速撮像を行える。さらに,ディープラーニングを用いた画像再構成技術「Precision DL」を採用したほか,天井に配置した「ディープラーニング3Dカメラ」により高精度なポジショニングを自動化している。

セラノスティクスのトータルソリューションをPR

シンチレータ素材にはdigital BGOを採用したSiPM半導体PET/CT「Omni Legend」

●X線:治療手技の精度や効率を向上するアプリケーションを紹介

X線関連では外科用Cアーム型X線撮影装置や血管撮影装置に搭載されるアプリケーションを紹介。治療手技の精度と効率を向上し,術者の負担を軽減する技術としてPRした。

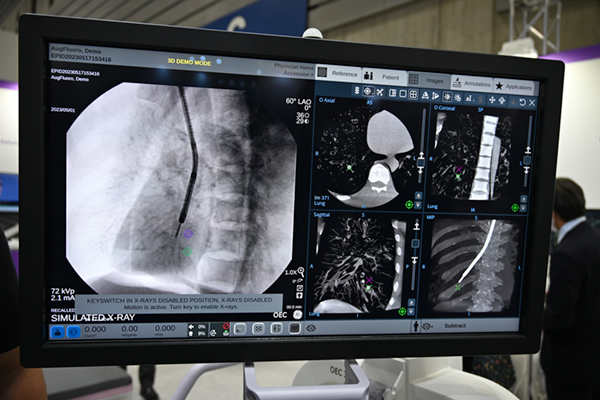

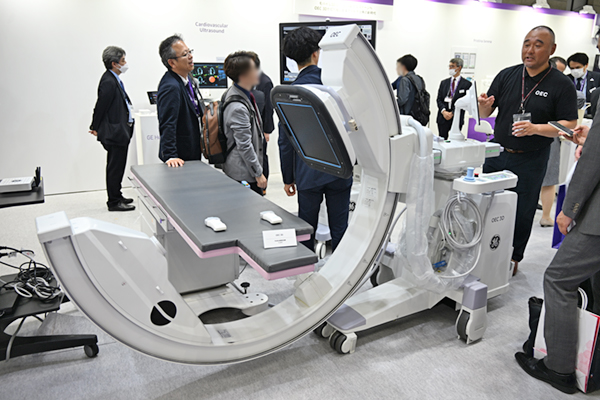

展示された外科用Cアーム型X線撮影装置「OEC 3D」に新たに追加されたのが,「Spine Suite」と「Lung Suite」の2つのコーンビームCT(CBCT)用のアプリケーションだ。Spine Suiteは脊椎固定術において,脊椎スクリューを認識して自動でナンバリングをする。術中にスクリューにカーソルを合わせてクリックすると,コロナル画像,サジタル画像の中心線と位置がずれていないかを確認でき,高精度の治療をサポートする。もう一つのLung Suiteは,Lung ModeのCBCT画像上にターゲットを設定し,透視画像をオーバーレイ表示させる。透視画像に追従してCBCT画像で設定したターゲットマーカーも動くため,術者はLung Suiteの画面を確認しながら手技を進めることができ,確実なデバイス操作が可能。手技の精度と装置の操作性の向上を図れる。なお,OEC 3Dは,31cm×31cmのCMOSフラットパネルディテクタ(FPD)を採用しており,高画質と低被ばくを高次元で両立する。CBCTでは,Isocentric撮影方式により撮影中心が変わることなく高精度な撮影が可能。Cアームを30秒間で200°回転させて撮影線量を可変し,CBCT画像の高画質化を図っている。

また,血管撮影装置については,血管撮影装置用ワークステーション「Advantage Workstation(AW)」に搭載されるアプリケーション「CleaRecon DL」(薬機法未承認)を紹介した。ディープラーニングを用いてCBCT画像の造影剤によるアーチファクトを低減し,視認性の優れた画像を得られる。

「Spine Suite」は脊椎スクリューを自動でナンバリングして手技を効率化

透視画像にCBCT画像が追従して手技を支援する「Lung Suite」

31cm×31cmのCMOSフラットディテクタを搭載した「OEC 3D」

●US:「LOGIQ Totus」など豊富な超音波診断装置のラインアップを紹介

GEヘルスケアの超音波診断装置は,領域や目的などに応じて,「LOGIQ」「Vivid」「Voluson」「Vscan」「Versana」といった豊富なシリーズを展開している。今回はこれらのシリーズの中から,新製品・技術を中心に展示を行った。汎用タイプの「LOGIQ」シリーズでは,最新のLOGIQ Totusを展示した。画像処理など高速演算を行うことができるため高画質をセールスポイントとした装置である。全視野・全深度でフルフォーカスを実現する画像再構成技術「cSound2.0」を搭載。深部に至るまで均一性の高い画像を得られる「cBand HI」,視認性向上を図る「Advanced SRI」によって高画質を実現し診断に寄与する。さらに,AI技術を用いて検査部位に応じて最適な設定を提案する。アプリケーションも充実しており,肝脂肪の評価に有用な減衰をイメージングする「Ultrasound-Guided Attenuation Parameter(UGAP)」などを搭載する。また,ポケットエコー「Vscan Air CL」は稼働時間は約180分で,検査者はケーブルレスによるノーストレスの検査が可能である。

循環器用のVividシリーズでは,「Vivid S70N Dimension」を展示。ディスプレイ上に血管撮影装置の透視画像を表示できるようにした。LAN経由で画像をストリーミングしてVivid S70N Dimensionのディスプレイに表示する。従来,心エコーの検査者は,超音波診断装置と血管撮影装置の2つのディスプレイに視線を行き来させなければならなかった。本機能によって,Vivid S70N Dimensionのディスプレイ上で透視画像を参照しながら,プローブ走査に集中できるようになる。本機能は,ハイエンド装置の「Vivid E95 Ultra Edition」やコンパクト型の「Vivid iq Ultra Edition」でも利用可能である。

このほか,プローブが自動走査しボリュームでデータを収集する乳房用超音波画像診断装置「Invenia ABUS」も紹介した。検査者の技量に依存することなく,高精度な乳房超音波画像を得られる。撮像後は冠状断面・横断面・矢状断面の3断面を1画面上に表示して,効率的な診断が可能である。

「cSound2.0」を搭載した「LOGIQ Totus」

「Vscan Air CL」

ディスプレイ上に血管撮影装置の透視画像を表示できるようにした「Vivid S70N Dimension」

乳房を自動走査し検査者に依存しない高精度な画像を得られる「Invenia ABUS」

●ヘルスケアIT:ユーザー施設数を拡大する「コマンドセンター」に放射線部門向けとして3種類のタイルを追加

ヘルスケアITコーナーでは,医療情報システムのデータからリアルタイムで情報を可視化するコマンドセンターや,ベンダーに依存することなく画像データなどの保管・配信が可能なVNAを紹介した。

日本国内では2021年から提供を開始したコマンドセンターは4年間で約30施設が導入するなど,着実に実績を積み上げている。電子カルテなどから発生するデータを集約し,「Tile(タイル)」と呼ばれる各種のアプリケーションからリアルタイムで可視化,経営やマネジメントにかかわる情報を可視化する。代表的なタイルには,病床の稼働状況を示す「Capacity Snapshot」,病棟ごと看護師の繁忙度を表示する「Staffing Forecast」,重症患者のマネジメントを行う「Patient Deterioration Monitor」などがある。今回は新たに放射線部門向けのタイルとして,「Imaging Finder」「Imaging Growth」「Imaging Expediter」の3種類のタイルを紹介した。いずれも信州大学医学部附属病院の協力の下で開発を進めてきた。Imaging Finderは,当日の検査状況を可視化して依頼科の医師が確認できる。これにより,医師が緊急検査のオーダなどを適切に行えるようにする。一方で,放射線科の受付は問い合わせ対応を削減でき,業務の省力化にもつながる。Imaging Growthは,2週間先までの検査枠をグラフで提示。空き状況などを確認しながら検査の平準化を図り,残業時間の削減といったことが可能になる。また,Imaging Expediterはモダリティごとに検査枠の状況を示す。「PI(Priority Index)」という項目を設けて,アルゴリズムに基づいた検査の優先度を提示する。なお,GEヘルスケア・ジャパンは,2024年12月に,慶應義塾大学病院でのコマンドセンターの導入成果に基づき,ノウハウなどを体系化した「アクティベーションサービス」を提供することと,同大学が運営するCRIK信濃町内にAI開発の拠点となるCommand Center VA(Virtual Assist)デベロップメントセンター(VAセンター)を開設することを発表した。さらに,2025年4月には,上尾中央医科グループが,Command Center VAをプラットフォームとしてAIによるDXソリューションを開発することを発表している。

VNAは,他社のPACSなどのデータを一元的に管理する。公開データベース「OCDB(Open Connect Database)」と組み合わせることで,ユーザーは目的に応じビューワや医用画像ワークステーションを選択して画像を読影,参照,画像処理といったことができるようになる。地域医療連携においては,連携先医療機関の他社のPACSとデータセンターのVNA+OCDBを連携させることで,施設間での画像共有が可能となる。ブース内では,倉敷中央病院における地域医療連携でのVNA活用事例を紹介していた。

当日の検査状況を可視化する「Imaging Finder」

2週間先までの検査枠を表示して平準化を図れる「Imaging Growth」

「Imaging Expediter」は「PI(Priority Index)」により検査の優先度を提示

●サービス:「ORiGEN」で医療機器のMR適合性検索システム「Nextant」が利用可能になるなど,ユーザーのニーズに応えるサービスを拡充

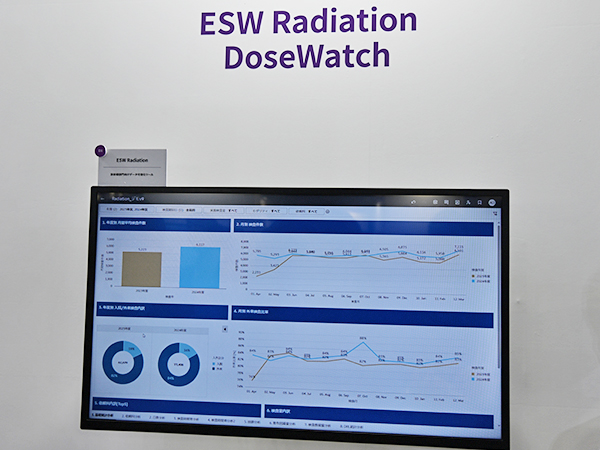

サービスについては,オンラインでサポート行う「ORiGEN」の拡充や放射線部門向けデータ可視化ツール「ESW Radiation」,リモート監視,故障予兆サービス「OnWatch」および「TubeWatch」を紹介した。

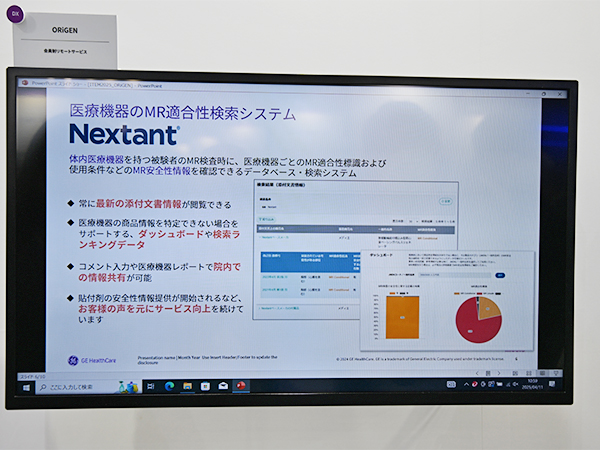

コロナ禍の2021年,医療機関への訪問が難しい状況で開始したORiGENは,タブレット端末から医療機器のサービスおよびサポート情報の管理を行う「MyGEHealthcare」,消耗品などを発注できる「GEヘルスケアショップ」などを提供し,ユーザー数は4000を超える。今回は,メディエ社のMR適合性検索システム「Nextant」を利用できるようになったことを紹介した。超高齢社会により心臓植込みデバイス装着者が増える一方で,技術進歩によりMRI検査に対応したデバイスも増加している。このような状況を踏まえ,メディエ社ではNextantを提供している。Nextantは,MRIの安全情報をデータベース化しており,検査の可否を確認できるシステムである。ユーザーは容易に情報を収集でき,業務の効率化を図れる。登録されているデバイス数は2024年10月の時点で560となっており,今後さらに増えていく見込みである。

また,ESW RadiationはRISのデータを用いて,検査数や入院・外来の内訳,検査情報をグラフなどで可視化する。理解しやすく情報を提示することで,業務の見直し・改善を図れるシステムである。OnWatchは機器のセンサやログ情報から故障を予知して,ダウンタイムを最小限に超えることができる。もう1つのTubeWatchはX線管の故障を予知して,ユーザーの状況に応じて故障発生前にX線管を交換する。

「ORiGEN」はタブレット端末からアクセスしてサポート情報などを管理

「ORiGEN」でMR適合性検索システム「Nextant」が利用可能に

RISのデータを用いて課題を可視する「ESW Radiation」

リモート監視,故障予兆サービス「OnWatch」および「TubeWatch」

●お問い合わせ先

社名:GEヘルスケア・ジャパン株式会社

住所:東京都日野市旭が丘4-7-127

TEL:0120-202-021

URL:gehealthcare.co.jp