画像とITの医療情報ポータルサイト

画像とITの医療情報ポータルサイト

2025年は、国内でCTが稼働して50年を迎える。その節目の年にキヤノンメディカルシステムズから発売されたのが、世界初のマルチポジションCT*「Aquilion Rise」だ。Aquilion Riseは、90°回転かつ上下動する機構を備えたガントリで、立位、座位、臥位3体位の撮影を可能にする。産学連携で開発を進めてきた慶應義塾大学病院で2025年2月から稼働している。立位CTの生みの親であり、マルチポジションCT発売までプロジェクトをリードした放射線診断科の陣崎雅弘教授と、山田祥岳准教授、山田稔特任准教授、横山陽一助教、放射線技術室の山崎彰久課長にAquilion Rise開発に至る経緯と実際の臨床運用を取材した。

陣崎雅弘 教授 |

山田祥岳 准教授 |

山田稔 特任准教授 |

横山陽一 助教 |

山崎彰久 課長 |

立位CT開発のプロジェクトがスタートしたのは2012年。開発のきっかけを陣崎教授は、「超高齢社会の到来で健康長寿の重要性が認識されるようになり、高齢化で問題となる機能の評価が320列CTの登場で可能になってきました。その中で、歩行や嚥下、肺機能などの正確な評価には立って撮る必要があること、さらにCTの多列化が進み、血管撮影や腹部の造影検査が3D-CTに置換されていくのを目の当たりにして、今後CTが単純X線検査まで置き換えるとしたら、立位での撮影が必要になると考えて立位CTを発案しました」と説明する。陣崎教授がキヤノンメディカルシステムズに働きかけて、2014年から産学連携で開発がスタート、2017年に320列の検出器を搭載した立位・座位CT(以下、立位CT)の1号機が同院で稼働した。

立位CTで得た知見を基に、マルチポジションCTの開発は2017年から始まった。陣崎教授は、構想の当初から臥位と立位の両方の撮影が可能なマルチポジションのコンセプトを提唱していた。「立位撮影のノウハウの構築を先行したいというキヤノンメディカルシステムズの意向もあり立位を優先しましたが、われわれは当初からマルチポジションの撮影が望ましいと考えていました。また、立位CTの普及のためには現状のスタンダードである臥位にプラスして撮影できることが重要だと考えていました」(陣崎教授)。

世界初のマルチポジションCTであるAquilion Riseは、80列のCTでガントリが90°回転して上下動することで、立位、座位、臥位の撮影を1台の装置で可能にする。CTとしては、同社のAquilion Serveと同等の機能を持ち、3D Landmark Scan(3DLS)やカメラを使ったポジショニングのサポート、AI技術を活用したワークフロー支援の「INSTINX」などが利用できる。320列で両脚で支える構造だった立位CTに比べて、Aquilion Riseでは片持ちガントリ機構でアクセス性を向上した。陣崎教授は、「片持ちの状態で、重いガントリが高速回転し、しかも上下に移動するにもかかわらず、当院での検証でも物理特性は通常のCT(Aquilion Serve)と同等であり、キヤノンメディカルシステムズの技術の高さを感じました」と評価する。Aquilion Riseの物理特性について山田特任准教授は、「臥位と立位で比較を行ったところ、空間分解能、ノイズ特性、CT値も同じであるというデータが得られています。画質についても立位と臥位で遜色はありません」と述べる。

Aquilion Riseは、2025年2月から稼働を開始した。1日9件の検査枠を基本として検査を行っている。検査内容は整形外科領域や鼠径ヘルニアなどで、医師の判断で臥位と立位を撮影する。同院ではAquilion Riseを含め5台のCTが稼働しているが、検査が立て込んだ場合には通常の臥位CTとしての検査も行っている。山田准教授はAquilion Riseでの撮影について、「人は1日の大半を立つ、あるいは座って生活していますので、立位や座位で撮影できれば、その人の日常生活の状態を反映した画像が得られることになり、そこに価値があります。立位の撮影では、より自然な姿勢で撮影するため基本的に手を下ろして撮影しています」と説明する。Aquilion RiseではAIを活用した画像再構成技術「Advanced intelligent Clear-IQ Engine-integrated(AiCE-i)」が利用できるが、山田准教授は、「AiCE-iによって手によるアーチファクトなどを抑えた画像が得られています」と述べる。また、撮影についても山崎課長は、「当院ではもともと低線量でのCT撮影を行っていましたが、Aquilion Riseでは新しいX線光学系技術とSilverBeam Filterで低被ばくでの撮影が可能になっています」と述べる。

Aquilion Riseの特長でもあるガントリの臥位から立位への換装は1分半〜2分程度で終了する。現在、同院では、2体位の撮影の場合、換装の際には患者は一度部屋から出るスタイルで運用している。山崎課長は、「2分程度で終わるので、患者さんを待たせることはありません」と言う。立位の位置決め画像も3DLSで撮影でき、1回のスキャンでボリュームデータから位置決め画像を作成するため時間短縮となっている。カメラを使ったオートポジショニングも臥位撮影と同様に利用できる。撮影の際には赤外線エリアセンサによる安全機構が働き、ガントリとの接触を未然に防ぐようになっている。

臥位ポジション(a)から立位ポジション(b)への転換は1分半〜2分程度

2017年からの立位CTは、特定臨床研究として1200件の検査が行われ、その成果は50件以上の論文となっている。陣崎教授は、「1号機であり、臥位と立位の2回撮影を含めて同意の取得、倫理委員会の厳しい審査を経て、院内の診療科の協力も得て進めました」と述べる。立位CTの研究デザインについて山田特任准教授は、「リファレンスとなる健常人の立位画像の収集のため、手術歴や高血圧、脂質異常症など基礎疾患のない健康な20歳代から80歳代までの約200名のデータを取得しています」と言う。横山助教は、「臥位と立位での画像の変化を把握するため、まず、健常人で検証してリファレンスとなる画像を規定してから、疾患群の撮影を行いました」と過程を説明する。

立位CTの研究によって、臥位と立位で解剖学的構造が変化することで現れる病態が明らかになった。陣崎教授は、「骨盤底の臓器脱や鼠径ヘルニアなどは、臥位CTでは描出が難しく立位での撮影で初めて診断がつき、治療につながった症例を経験しました。そのほか、脊椎すべり症、変形性膝関節症など荷重がかかることで変化する病態を画像としてとらえることで診断が可能になり、治療につながります」と述べる。そのほか、側彎症や漏斗胸の患者の肺葉体積の変化から呼吸困難の原因解明や、上大静脈の径の変化から心不全の重症度判定への応用の可能性などが立位撮影で明らかになっている。

■マルチポジションCT「Aquilion Rise」による臨床画像

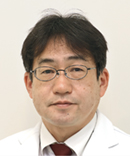

70歳代、男性、鼠径ヘルニアの症例

同日に施行した通常の臥位CT横断像(a)、立位CT横断像(b)、通常の臥位CT矢状断像(c)、立位CT矢状断像(d)を示す。

通常の臥位CT(a、c)では、左鼠径ヘルニアは指摘困難である(←)。またヘルニア門も小さい(c↓)。一方、立位CT(b、d)では、臥位に比べてヘルニア門が大きくなり(d↓)、左鼠径ヘルニアがあって小腸が脱出していることが診断可能となる(←)。この患者は、日常生活、特に立位での左下腹部不快感・左下腹部痛を訴えていたが、通常の臥位CT(a、c)では有症状の状態をとらえられずに診断が困難であることに注意が必要である。

陣崎教授は、超高齢社会を迎え、今後は画像診断が医療だけでなく予防を含めたヘルスケアという広い領域に広がっていくと展望し、「これまで医療の関心は、がんや循環器疾患など生命寿命にかかわる器質的疾患が中心でした。しかし、超高齢社会の到来で今後は機能的疾患の診断が重要になってきます。いわば悪性疾患から良性疾患に中心が移るわけですが、良性疾患を抱えながら生活する人を支えるには、日常生活に近い病態や機能的疾患の診断に寄与するモダリティが必要で、それによって健康寿命の延伸やQOLの向上に貢献できると考えています」と述べる。その上で、Aquilion Riseのこれからの可能性について陣崎教授は、「当院の予防医療センターでは、立位CTによる姿勢解析を行っています。頸椎の位置と大腿骨頭の位置から前傾、後傾を数値で定量化して提供しています。また、立位では自然な状態で筋肉量の体積を計測できるので、これを経時的に計測することで、フレイルの予測も可能です。こういった経年的な変化の定量化によって予防医療にも貢献できると考えています」と述べる。また、座位CTは座位の放射線治療の開発へつながるので、粒子線治療装置の小型化とコストダウンに貢献できるという。

山田准教授はマルチポジションCTのメリットについて、「足腰に問題がなければ、立位撮影の方が圧倒的にスループットが良くなることと、寝てガントリの中に入るという圧迫感や緊張感が減り検査に対するハードルが低くなることで、単純X線のような検査が可能になることが期待されます」と述べる。陣崎教授は、「Aquilion Riseは、臥位撮影にプラスアルファで立位撮影が可能になることで、従来の医療に加えてフレイルやロコモの早期発見などヘルスケアという新たな患者層に対応する、新しいモダリティの先駆けになると考えています」と期待する。

CTはその誕生から常に進化を続けてきた。時代の変化に対応した50年のたゆまぬ進化が、Aquilion Riseという成果として実を結んだと言えるだろう。

(2025年6月17日取材)

*2025年4月2日現在。全身を対象としたマルチポジションでの撮影が可能なCT装置として(キヤノン調べ)。

*本記事中のAI技術については設計の段階で用いたものであり、本システムが自己学習することはありません。

*記事内容はご経験や知見による、ご本人のご意見や感想が含まれる場合があります。

一般的名称:全身用X線CT診断装置

販売名:CTスキャナ Aquilion Rise TSX-402A

認証番号:306ACBZX0003

慶應義塾大学病院

東京都新宿区信濃町35

TEL 03-3353-1211(代)

https://www.hosp.keio.ac.jp