Zio Vision 画像の本質を診る(ザイオソフト)

第84回日本医学放射線学会総会が,2025年4月10日(木)〜13日(日)にパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で開催された。学会共催ランチョンセミナー27「心臓画像を多角的に考える~形態 × 性状 × 機能による情報の深価 Multifaceted Approach to Cardiac Imaging Deepening of comprehensive cardiac examination」(ザイオソフト株式会社 / アミン株式会社)では,陣崎雅弘氏(慶應義塾大学)が座長を務め,高木英誠氏(東北大学病院)と真鍋徳子氏(自治医科大学)が講演した。

2025年8月号

心臓画像を多角的に考える~形態 × 性状 × 機能による情報の深価

講演1:心臓CTを用いた心筋ストレインと冠動脈炎症の評価 ─狭窄を超えた新たな視点

高木 英誠(東北大学病院放射線診断科)

冠動脈CTは近年急速に普及しており,その解析方法もCTAのみならず,CT-FFR(Fractional Flow Reserve),CT-Perfusion,研究領域ではCT-Plaque解析なども行われている。本講演では,冠動脈周囲脂肪の評価(Fat Attenuation Index:FAI)と,大動脈弁狭窄症(AS)に対するCTを用いた心機能評価について述べる。

冠動脈周囲脂肪の評価(FAI)

冠動脈CTは2010年頃からその数を急激に伸ばし,現在はカテーテル検査(CAG)を抜いて最も多くなっている1)。ガイドラインにおいても冠動脈疾患評価の第一選択となっており,日本循環器学会「2022年JCSガイドライン フォーカスアップデート版 安定冠動脈疾患の診断と治療」において,冠動脈CT(CCTA)は推奨クラスⅠで,エビデンスレベルも大規模なRCTの結果に基づいてAとなっている。また,臨床的な位置づけだけでなく,CCTAレポーティング・患者管理の標準化ガイドラインであるCAD-RADSでも,2016年の初版では冠動脈の評価と管理は狭窄がベースだったが,2022年の2.0では狭窄の程度に加えて,動脈硬化や虚血の進行の程度を加えた評価が求められている2)。

動脈硬化の原因である冠動脈プラークの生成は,冠動脈周囲の脂肪の炎症と密接な関係があることが知られている。冠動脈の不安定プラークの周囲の脂肪から炎症性サイトカインが放出されることでプラークの不安定化が促されると考えられ,動脈硬化は炎症性疾患であると言える。近年,抗炎症薬(カナキヌマブ)を心筋梗塞など動脈硬化性疾患の高リスク患者に投与すると,プラセボ群に比べて心血管アウトカムを改善することが報告され3),動脈硬化性疾患における炎症の機序が注目されている。

そこで必要となるのが血管特異的な炎症マーカーである。Antonopoulosら4)は,CTを用いた冠動脈の特異的な炎症評価として,FAIという手法を考案した。FAIは,冠動脈周囲の血管径の幅のROIを取り,脂肪に相当するCT値の平均を算出するシンプルな指標である。心臓手術で摘出した脂肪組織と対比したところ,炎症の程度とFAIには相関が見られたと報告されている。FAIに関する多くのバリデーションが行われており,2018年にLancetに報告された「CRISP-CT」は,2施設を対象とした,冠動脈の炎症マーカーと心有害イベントに関する後ろ向きの研究である5)。FAI 70.1HUをカットオフとして,それより高い群と低い群に分けて全死亡と心臓死との相関を調べたところ,有意に相関することが示された。

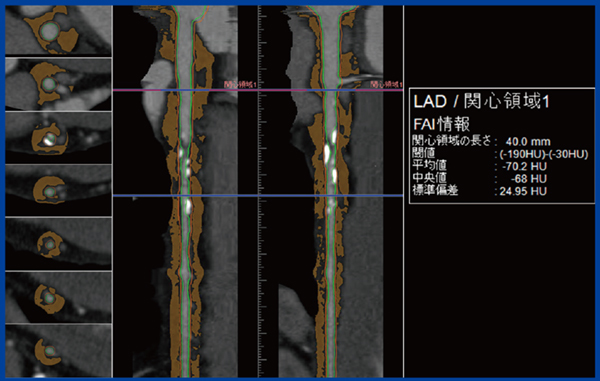

FAIの解析は,3Dワークステーション(WS)で行うが,ザイオソフトの「Ziostation REVORAS」にFAI計測機能が搭載され,他社製WSに加えて2機種での計測が可能になった(図1)。当院にて,両社のWSでのFAIの計測機能の再現性について検証を行ったが,35例のCCTAの検討では機種間の相関は高く,値についてもほぼ差はないことが確認できた6)。

FAIの臨床適用については,まだ議論の余地があるが,さまざまな施設で研究が進められている。当院では,難治性のスパズム冠攣縮性の狭心症で,好酸球増多症の患者に副鼻腔炎の治療目的でステロイドを投与したところ,胸痛などの症状が改善した際に,冠動脈CTでFAIが低下した症例を経験した。ステロイドで冠動脈周囲の炎症が下がりスパズムが改善したと考えられるが,このようにFAIがどのような病態に有用か,現在も検討を進めているところである。

図1 Ziostation REVORASによるFAIの計測

大動脈弁狭窄症(AS)

ASは,加齢などで大動脈弁が硬くななることで血液が送り出しにくくなり心臓に負荷がかかる病気である。弁置換術が主な治療法となるが,従来の開胸で人工弁に置き換える外科的大動脈弁置換術(SAVR)に加え,近年では経カテーテル的に大動脈経由で弁を埋め込む経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI)が行われている。ASの治療件数は,TAVIの登場後急増している。アメリカのデータでは,SAVRの件数はほぼ変わらないが,TAVIの件数が右肩上がりで増えている7)。

その中で,AS患者に対してどのタイミングで治療を行うかが課題となっている。ASは,がんのように進行する疾患であることがわかっている。弁の狭窄のみで心筋障害なし(Stage 0)から,心筋重量が上昇し駆出率(EF)が下がるなど左室の障害が起こり(Stage 1),左房の容積が上がり心房細動などが起こる左房の障害(Stage 2),次に肺高血圧などの肺血管の障害(Stage 3)から右室のEFの低下や三尖弁逆流が起こる右室の障害(Stage 4)に移行し,これらのバランスが崩れて心不全や突然死につながると言われている。これは心エコーによる研究で明らかになっており,ASはStageが進行するほど予後不良と報告されている8)。

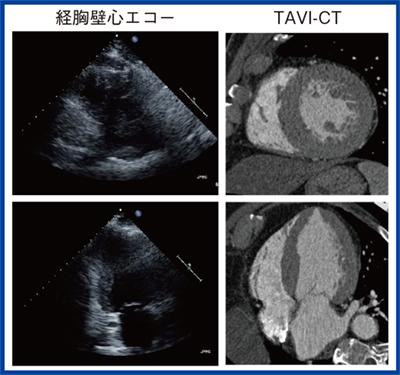

しかし,経胸壁の心エコー検査は,前壁など死角が発生することがある。一方で,現在は弁置換術の検討のため,ほとんどの症例でCTを撮影(TAVI-CT)する。われわれは,TAVI-CTを用いてASのステージングや心筋のダメージ評価が可能か検討を行っている。TAVI-CTでは全心周期を撮影するため,そのデータをZiostation REVORASに取り込み,動態画像を作成することができる。CTでは死角なく,心臓の形態と機能の評価が可能になる(図2)。重症ASのため当院で弁置換術を行った患者342人に対して,術前のTAVI-CTによるステージングと術後の予後の検討を行った9)。TAVI-CTにてStage 0(心筋障害なし)からStage 4(右室の障害)を定義してステージングを行ったところ,心エコーと同様にStageが進行するほど心有害イベントのリスクが上がることがわかった。

図2 CTでは死角なく心形態と心機能の評価が可能

心筋ストレイン解析

われわれは,心筋にダメージが出る前に心機能が評価できないかと考え,心筋ストレイン解析を用いた検討を進めている。

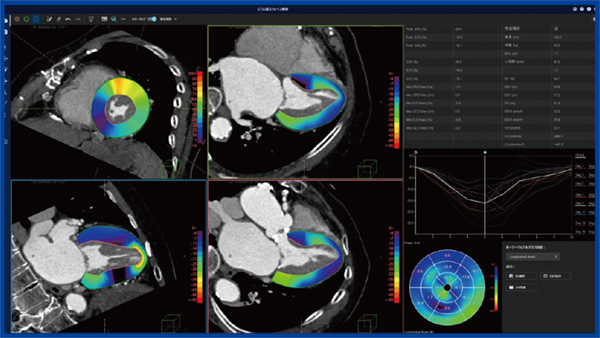

心筋ストレインは,心尖部から心基部の長軸方向に縮むlongitudinal strain(LS),短軸方向のradial strain(RS),円周方向のcircumferential strain(CS)の3つを計測して心機能を評価する。心筋ストレインは,以前から心エコーや心臓MRIで評価されていたが,Ziostation REVORASとPhyZio/dynamics2.0による「CT心筋ストレイン解析」で,心臓CTからストレインの解析が可能になった(図3)。心臓MRIとCTで同様のストレインカーブが得られている。われわれは,現在,CT心筋ストレイン解析を用いて,CT心筋ストレインと予後との関係の評価に取り組んでいる。当院の63人の虚血性もしくは非虚血性心疾患の患者を対象に,CTとMRIによるストレイン解析の結果を比較したところ,両者は良好な相関を示した10)。さらに,現在,最終目的であるCTストレインによる予後との相関の検討も進めているが,Global Longitudinal Strain(GLS)で設定したカットオフ値で2群に分けると心有害イベントを層別化できることがわかってきており,CTストレインを用いて心筋障害を早期に検出可能になると考えている。

図3 Ziostation REVORASとPhyZio/dynamics2.0を用いた「CT心筋ストレイン解析」

まとめ

冠動脈CTは,冠動脈疾患評価の第一選択の検査となっており,動脈硬化評価の重要性が言われる中で,FAIを用いた冠動脈の炎症評価が注目されている。また,ASに対するTAVI治療の普及で治療のタイミングが重要になっている。その中で心障害による心有害イベントリスクの層別化が可能になっており,今後,CTストレイン解析による層別化が期待される。

●参考文献

1)JROAD(https://www.j-circ.or.jp/jittai_chosa/about/report/

)

2)Cury, R.C., et al., J. Cardiovasc. Comput. Tomogr., 16(6):536-557, 2022.

3)Ridker, P.M., et al., N. Engl. J. Med., 377(12):1119-1131, 2017.

4)Antonopoulos, A.S., et al., Sci. Transl. Med., 9(398):eaal2658, 2017.

5)Oikonomou, E.K., et al., Lancet, 392(10151):929-939, 2018.

6)Itoh, K., Takagi, H., et al., JRS2025, abstract[ROP25-1], 2025.

7)Carroll, J.D., et al., J. Am. Coll. Cardiol., 76(21): 2492-2516, 2020.

8)Tastet, L., et al., J. Am. Coll. Cardiol., 74(4): 550-563, 2019.

9)Xing, J., Takagi, H., et al., JRS2025, abstract[ROP5-4], 2025.

10)Chibana, S., Takagi, H., et al., JRS2025, abstract[ROP6-1], 2025.

高木 英誠(Takagi Hidenobu)

2004年東北大学医学部卒業。2016年岩手医科大学放射線科助教,2019〜2021年The University of British Columbia留学。2021年東北大学病院放射線診断科,2023年同先進MRI共同研究講座助教,2023年10月〜先進医用画像開発共同研究講座助教。

- 【関連コンテンツ】