データ・モダリティ融合による革新的医療技術開発

土原 一哉(国立がん研究センター 先端医療開発センター・橋渡し研究推進センター)

基調講演

2025-6-25

演者は,ゲノム解析技術の臨床実装や大規模臨床ゲノム統合データベースの構築などアカデミア主導創薬基盤の開発・運用に従事しており,近年では産学公民連携による創薬エコシステム構築にも積極的に関与している。こうした状況の中,2022年10月,国立がん研究センター(NCC)先端医療開発センター(EPOC)内にキヤノンメディカルシステムズのフォトンカウンティング検出器搭載型X線CT(PCD-CT)が設置され,実用化に向けた研究が開始された。また,現在,同社のヘルスケアITソリューション「Abiertoシリーズ」を用いた新たな技術開発に向けた共同研究にも取り組んでいる。本講演では,EPOCにおける取り組みの現況を概説した上で,PCD-CTおよびAbiertoシリーズの共同研究の概要と将来展望について述べる。

NCC東病院およびEPOCにおける取り組みの概要

NCCは,東京都中央区築地の中央病院,研究所,がん対策研究所のほか,千葉県柏市に東病院とEPOCを有する,がん専門の医療機関・研究機関である。がんの本態解明と早期発見・予防法の開発,高度先駆的医療の開発,標準医療の確立と普及,がんサバイバーシップ研究と啓発・支援,情報発信などを使命としているが,EPOCはこれらのうち,高度先駆的医療の開発に長年注力してきた。また,東病院は,低侵襲治療や陽子線治療などのほか,新薬の臨床開発に注力しており,年間600〜700件ほどの治験を実施している。特に近年,核医学治療(RI内用療法)に用いるα線核種製剤が世界中で盛んに開発されていることから,2024年度にはRI治験を専門に行う治療棟も新設された。

1.東病院における取り組み

演者はNCCの柏キャンパスで約20年勤務しているが,この間はまさに臨床ゲノミクスの時代であると言える。東病院では10年ほど前から,創薬や個別化治療の開発に当たり,患者の検体からゲノムをはじめとするオミックスの情報をあらかじめ解析した上で臨床試験が行われるようになった。当初は採取した検体の解析を,治験を行っている製薬会社などが行っていたが,これを一貫してアカデミア側で行い,取得した情報をデータベース化することをめざし,2015年に産学連携プロジェクトとしてSCRUM-Japanが設立された。SCRUM-Japanは,日本全国の医療機関から患者を登録し,各地の医師らや共同研究契約を締結した企業がリアルタイムに情報共有する仕組みである。マルチオミックスの時代となった現在では,ゲノムはもとより,さまざまな生物学的な解析データが質を保証した形で登録されるようになり,すでに10万例以上の情報が蓄積されている。

2.EPOCにおける取り組み

EPOCは,当初は築地にある研究所の支所としてスタートしたが,国内でいち早く,トランスレーショナルリサーチを専門とする研究機関として2005年に再出発した。2021年には新たに,橋渡し研究推進センター(CPOT)を開設し,厚生労働省や文部科学省などの指定機関としても活動している。従来,基礎研究と臨床の橋渡し役は製薬企業などが中心となって担っていたため,アカデミア側のノウハウが不足しており,基礎研究の成果が十分に臨床へとつながっていなかった。そこで,その課題を解決するため,生産効率も踏まえたバックキャスト型研究,プラットフォーム化とカスタム化によるユニバーサル創薬,新しいセンシングおよびデータ可視化技術に基づく過不足のない治療,という3つを柱にさまざまな取り組みを行っている。

創薬においては近年,新薬開発の考え方が大きく変わってきている。従来は製薬企業が社内で基礎研究から臨床,製造,販売までのすべてを担っていたが,最近では,1つのシーズに対して複数の創薬技術をアレンジし,水平分業で迅速な開発が行われるようになった。このような手法によって,ベンチャー企業やアカデミアの活躍の場が広がってきている。われわれも20年ほど前からラジオセラノスティックスの開発に取り組み,さまざまな基礎実験はもとより,企業との共同研究によって新たな技術を積極的に取り入れている。例えば,放射性医薬品(RI医薬品)の開発に当たっては,動物実験では予測しきれないヒトでの薬物動態を画像解析によっていち早く検出し,次の開発につなげる取り組みを行っている。

次世代CT(PCD-CT)への期待

1.共同研究の概要

EPOCおよび東病院とキヤノンメディカルシステムズは,2020年7月に包括協定,同年11月に共同研究基本契約を締結してPCD-CTの共同研究を開始し,2022年10月にはEPOC内にPCD-CTが設置された(図1)。基礎研究や新薬開発などの臨床研究においてPCD-CTという新たなperceptionの手段を得ることで,研究が大きく変わるのではないかという期待の下,病院だけでなくEPOCなども含めた包括協定の締結に至った。

図1 EPOCに設置されたPCD-CT

2.PCD-CTの特徴

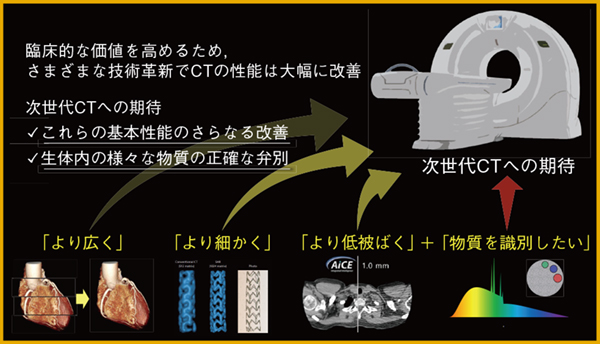

フォトンカウンティング検出器(photon counting detector:PCD)は,半導体を用いた従来とはまったく異なる検出器によって,入射したX線光子を電気信号に直接変換でき,各光子のエネルギー情報を直接検出することも可能である。また,従来のシンチレータ型検出器では必要だったセパレータが不要となり,X線の利用効率が向上した。これらによって,PCD-CTではCT装置の基本性能が大幅に向上し,画像の高精細化や大幅な被ばく低減,生体内のさまざまな物質の正確な弁別が可能な次世代CTとして期待されている(図2)。

図2 次世代CTであるPCD-CTへの期待

3.PCD-CTへの期待と展望

PCD-CTは,高精細化という面で特に研究が進んでおり,病理組織像に迫る高画質が得られると報告されている。将来的に組織レベルでの病変を早期に検出できるようになれば,表現型の違いから遺伝子・分子の違いを推測できるようになり,非侵襲的・経時的に優れた画像診断が遺伝子診断を代替できる可能性がある。また,今後,物質弁別における研究が進めば,がんの進展や治療修飾に伴うがん組織の内的変化の検出や,現状,数週間単位で行われている抗がん剤の治療効果や副反応の評価を,より短時間かつリアルタイムに行えるようになるのではないかと強く期待している。さらに,新薬開発に当たってはファースト・イン・クラス(新しい作用機序の画期的医薬品)が求められ,臨床の早期の段階で薬効や作用機序を合理的に説明する必要があるが,その際にもPCD-CTの画像が有用性を発揮すると考えている。

診療情報の解析や診療支援における人工知能技術への期待

新薬においては,個々の患者にとって最適な薬剤(ベスト・イン・クラス)を選択していくことも非常に重要となる。そのため,患者ごとの発症から治療,病勢進行の経過(ペイシェントジャーニー)を客観的,定量的に可視化するためのデバイスや,オミックスデータの取得,臨床情報との統合などが求められる。

その一つの例として,NCCでは,診療情報に基づく卵巣がんにおけるペイシェントジャーニーの分析・可視化に向けた共同研究を製薬会社などと行っている。卵巣がんの薬物療法は非常に複雑なアルゴリズムとなっており,患者ごとの最適な治療を選択することが難しい。そこで,まずは東病院のカルテ情報からどのようなペイシェントジャーニーが取得できるか,試験的に検討を行った。その結果,対象患者の約半数が治療を完遂できておらず,使用した薬剤の毒性が原因であることは予測できるものの,実際の背景は不明であった。

そこで,患者の治療過程をより包括的かつ一般化した視点でとらえるには,開発されたアプローチをより多くの病院に適用し,電子カルテ(EHR)以外の複数のソースからのより多くの情報を網羅する研究が必要であると考えた。そのためにデータの標準化と安全な分析環境が必要であると考え,他社と共同で診療情報を活用したリアルワールドデータ(RWD)プラットフォームの構築を行った。

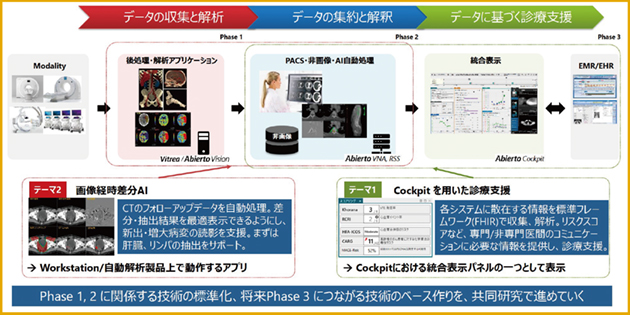

そのような中で,キヤノンメディカルシステムズから,Abiertoシリーズを活用した,患者の個別化医療に資するリアルタイムのデータ収集が可能な仕組み作りが提案され,これをもう一つの柱として共同研究を進めている(図3)。現在は,Phase 1「データの収集と解析」からPhase 2「データの集約と解釈」へと移行する段階であるが,最終的には個別の統合表示によるアシストに加え,人工知能(AI)を用いた専門家間のコミュニケーション促進や情報提供などによる診療支援を実現していきたいと考えている。

図3 ヘルスケアIT製品を用いた共同研究の概要

- 【関連コンテンツ】