FEATURE 技術解説

AI技術*1の活用で検査ワークフローの効率化,病院経営をサポートする新モデル

液体ヘリウムをまったく使わないワイドボア1.5T超電導MRIシステムECHELON Synergy ZeroHelium

2025-8-22

図1 1.5T超電導MRIシステム

「ECHELON SynergyZeroHelium」

富士フイルム(株)は,装置開口部70cmの大口径で液体ヘリウムをまったく使わないワイドボア1.5T超電導MRIシステム「ECHELON Synergy ZeroHelium(エシェロン シナジー ゼロヘリウム)」*2を2025年6月2日より発売しました(図1)。

ECHELON Synergy ZeroHeliumは,販売中の「ECHELON Smart ZeroHelium(エシェロン スマート ゼロヘリウム)」*3に続く,液体ヘリウムをまったく使わないZeroHelium磁石を用いて新たに開発したMRIシステムであり,AI技術を活用して開発した機能により検査ワークフローの効率化を実現した新モデルです。

今回,ECHELON Synergy ZeroHeliumの3つの特徴と検査ワークフローの効率化,再撮像リスクの低減,AI技術を活用して開発した高画質を実現する画像再構成など,臨床現場にご提案したい3つのアプリケーションについて解説します。

ECHELON Synergy ZeroHeliumの3つの特徴

1.液体ヘリウムをまったく使わないZeroHelium磁石

当システムは,冷凍機による極低温を直接超電導磁石に伝搬して冷却する磁石構造の採用により,液体ヘリウムを使用しない超電導磁石の技術を開発しました(図2)。従来と同じ圧縮機,冷凍機からなる冷却系統は同様に存在しており,この冷却系統によって得られる低温を,従来の冷媒としての液体ヘリウムに換えて適切な温度分布となるように配置した部材にて内部の超電導コイルに伝達することで,超電導状態を形成しています。

ECHELON Smart ZeroHeliumはガントリの開口径が60cmでしたが,ECHELON Synergy ZeroHeliumは70cmと広い開口径を有しています。

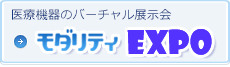

図2 ECHELON SynergyとECHELON Synergy ZeroHeliumの違い

ECHELON Synergyは,冷却媒体として液体ヘリウムを使用して磁石を冷却しているが,ECHELON Synergy ZeroHeliumは,冷凍機による極低温を効率良く伝搬して磁石を冷やすZeroHelium磁石を採用している。

2.ZeroHelium×Smart Eco PlusでさらにEcoへ

ECHELON Synergy ZeroHeliumは,装置全体の電力制御と状態を監視する状態監視システムを有しており,状態監視システムにより冷凍機の動作周波数を低減させる制御を行うことで,電力消費を抑えることが可能なSmart Eco Plusを搭載しています。Smart Eco Plusによって年間消費電力(当社規定)の35~40%低減*4を実現し,ランニングコストを低減することが期待できます(図3)。

また,「ZeroHelium」シリーズは,液体ヘリウムをまったく使用しないので,クエンチに伴う液体ヘリウムの気化によるリスク管理に必要な酸素濃度計や換気設備が不要となります。ヘリウム排気管の設置が不要なため,配管ルートの検討が不要になり,天井高(階高)も低くできるアドバンテージがあります(図4)。さらに,周辺環境からクエンチ時の気化したヘリウムを屋外に排出することが許容されない場合や,屋上までのヘリウム排気管の設置が困難な高層ビルへの設置制約を緩和できることから,より高い設置自由度が期待できます。

図3 Smart Eco Plus

装置全体の電力制御と状態を監視する状態監視システムを有しており,状態監視システムにより冷凍機の動作周波数を低減させる制御を行うことで電力消費を抑えることが可能なSmart Eco Plusを搭載している。

図4 ECHELON Synergy とECHELON Synergy ZeroHeliumの設置性の違い

3.ダウンタイムの短縮

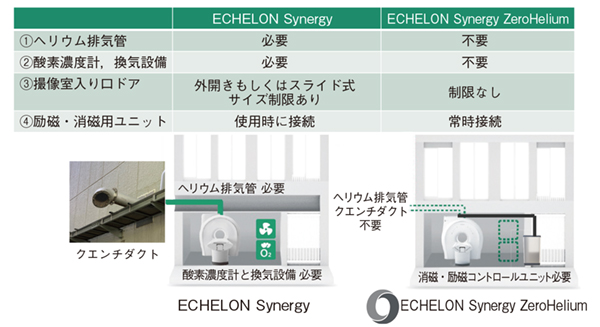

超電導MRIは強力な磁力を有しており,何らかの磁性体が吸着した場合,消磁が必要なケースがあります。消磁するためには,メーカーのサービス員による消磁・励磁コントロールユニットの接続および調整作業,撤去などが必要なため,復旧に少なくとも2日以上かかると言われています。一方,ZeroHelium磁石は,消磁・励磁コントロールユニットを常時接続しており,ユーザーによる操作が可能です。よって,院内スタッフのみで,消磁,吸着物の撤去,再励磁による復旧が可能*5です。再励磁後,磁場は消磁前と同等の状態に自動で復旧可能なため,メーカーのサービス員を呼ぶことなく検査を再開することができ,ダウンタイムの短縮が期待できます(図5)。

図5 消磁が必要なケースのダウンタイムが短縮

吸着事故が発生した場合も人命にかかわる緊急事態でなければ, ZeroHelium磁石は,院内スタッフのみで,消磁,吸着物の撤去,再励磁による復旧が可能である。

臨床現場にご提案したい3つのアプリケーション

1.アシスト機能で検査ワークフローの効率化をサポート

これまでは撮像目的部位を磁場中心に移動するために,被検者に対してガントリ手前でライトローカライザーを照射し,磁場中心へ寝台を送り出していましたが,ECHELON Synergy ZeroHeliumは,ワンタップで撮像の実行をアシストするさまざまな機能を搭載しています。タッチパネルのスタートボタンで本機能を起動するだけで,寝台を装置内に移動でき,さらには磁場の中心で対象部位をスキャンできるように寝台の位置を自動的に調整することが可能*8で,被検者セッティングのワークフロー向上が期待できます。

また,撮像時には,AI技術を活用して開発した自動位置決めサポート機能「AutoPose」により,取得する断層画像の位置・角度を自動で設定することが可能で*9,従来の頭部,脊椎,肩関節,乳房,股関節,膝関節に加え,新たに心臓,腹部,骨盤にも対応し,全身を広範囲でカバーしています(図6)。スライスライン設定のアルゴリズムには,「SYNAPSE VINCENT(シナプス ヴィンセント)」*10で培ってきた臓器認識技術を活用しています。

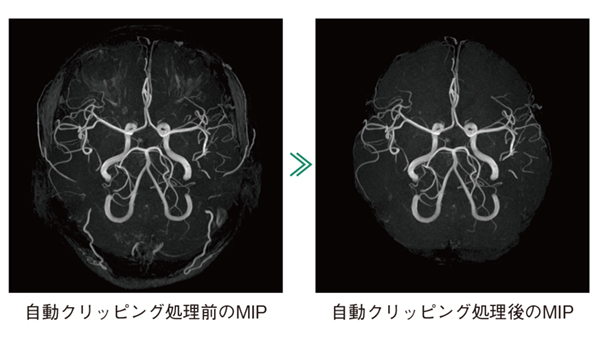

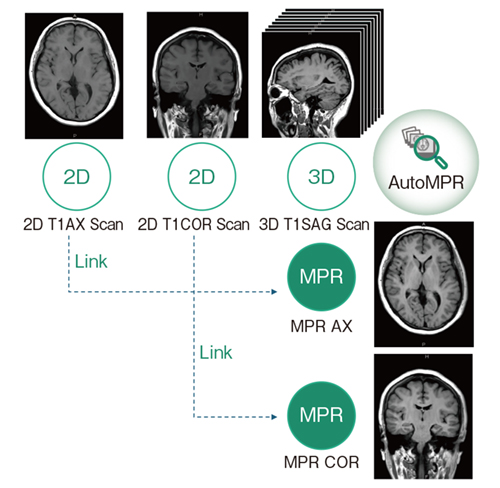

さらに撮像後の画像処理では,脳血管を立体画像化した頭部MRA画像から頭皮や不要な血管を除去するクリッピング作業を自動で行う機能「AutoClip」*11(図7)や,3D画像取得後に,事前に撮像した2D画像と同じ断面像を自動で再構成する機能「AutoMPR」*12(図8)などを搭載しており,被検者セッティング,撮像時,画像処理と一連のMRI検査のワークフロー効率化をサポートします。これらの連携した機能によりMRI検査スループットの向上が期待できます。

図6 全身幅広く進化したAutoPose

従来の頭部,脊椎,肩関節,乳房,股関節,膝関節に加え,新たに心臓,腹部,骨盤にも対応し,全身を広範囲でカバーしている。

図7 AutoClipによる自動クリッピング処理前後のMIP

MRA撮像終了後,自動で頭部MRAのクリッピングを実行する。自動クリッピングは,頭部の特徴量に基づいて抽出範囲を識別する。自動クリッピング処理後の画像に対し,追加のクリッピングを行うことも可能である。

図8 AutoMPRの概要

3Dデータから,2D画像と同じスライス位置,オブリーク,厚さ,間隔,枚数,FOVの断面の2D断面画像を再構成する機能である。3Dデータが作られたときに,自動で再構成を開始して画像を作成する。

2.2台のガントリ内蔵カメラで体動検知時に画像確認を促す

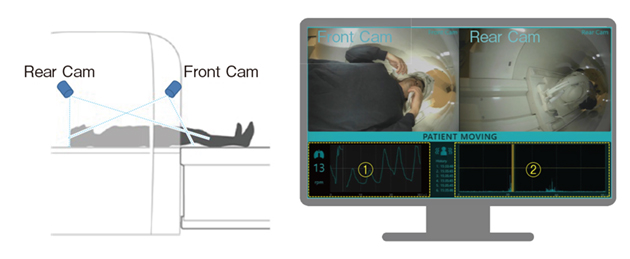

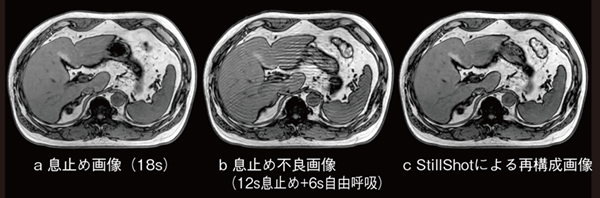

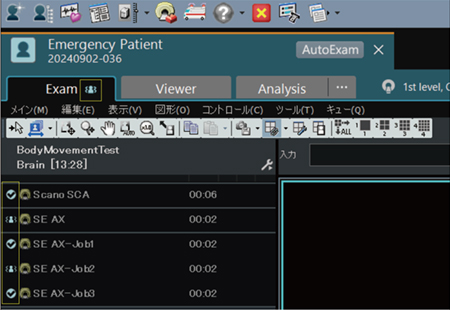

ECHELON Synergy ZeroHeliumでは,ガントリ内の頭尾方向に2台のカメラを搭載しており,被検者を近距離から監視することができる「Synergy Vision(シナジー ビジョン)」を搭載しています。このSynergy Visionは,カメラ映像から検査中の被検者の動きの大きさを推定し,体動波形と呼吸動波形が表示され(図9),MRI検査中に被検者がガントリからはい出してくるような大きな動き,咳やくしゃみのような小さな動きを検出し,体動発生を操作者に通知します。MRI撮像中の咳やくしゃみのような突発的な体動が生じた場合,しばしば体動アーチファクトが発生しますが,「StillShot(スティルショット)」機能により,画像再構成技術で体動アーチファクト低減へのアプローチが可能であり,再撮像リスクの低減が期待できます(図10)。また,体動判定の閾値を超えた動きを検出した場合,検査ウィンドウの検査タブとタスクに体動検知アイコンが表示され(図11),撮像中に体動が発生したタスクを操作者に認識させ,画像確認を促すための機能が搭載されています。

図9 Synergy Visionと被検者監視モニタ

ガントリ内の頭尾方向に2つのカメラを搭載しており,被検者を近距離から監視することができる。カメラ映像から検査中の被検者の動きの大きさを推定し,(1) 呼吸動波形と(2) 体動波形が表示され,MRI検査中に被検者がガントリからはい出してくるような大きな動き,咳やくしゃみのような小さな動きを検出し,体動発生を操作者に通知する。

図10 息止め画像と息止め不良画像にStillShot再構成した画像

息止め不良により体動アーチファクトが発生した画像(b)を撮像後,StillShotにて画像再構成することにより,体動アーチファクトを低減した画像(c)を生成することできる。息止め画像(a)とStillShotによる再構成画像(c)に大きな差異がないことがわかる。

図11 体動検知時に画像確認を促す機能

体動判定の閾値を超えた動きを検出した場合,検査ウィンドウの検査タブとタスクに体動検知アイコンが表示される。

3.AI技術を活用して開発した高画質を実現する画像再構成

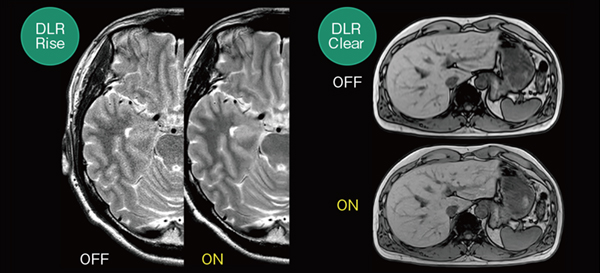

AI技術を活用して開発した「DLR Clear」は,MRIの撮像原理上発生するトランケーションアーチファクト*13の低減や画像鮮鋭度の向上が期待できます*14。また,「DLR Rise」は,AI技術を活用して開発したノイズ除去技術であり,繰り返し演算処理IP(Iterative Process)を行う高速撮像法を組み合わせることで,より短時間で高画質な画像取得が期待できます*14(図12)。これらは,すでに前バージョンで搭載されている機能ですが,今回,新たに「DLR Symmetry」が開発されました。

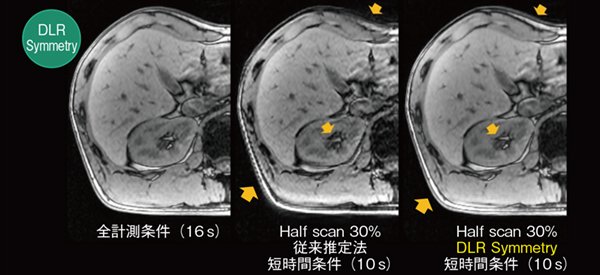

MRIの撮像時間を短縮する手法の一つとして,ハーフスキャンという手法があります。これは,本来計測すべきデータの一部を計測せず,未計測部分を推定データで補う手法であり,撮像時間が短縮する一方で,MR画像にアーチファクトが生じる場合があります。DLR SymmetryはAI技術を活用して開発した機能で,ハーフスキャンの未計測部分を推定する手法であり,ハーフスキャンによって生じる画質劣化の低減が期待できます*14(図13)。

図12 DLR RiseとDLR Clear

DLR Rise(左)は,AI技術を活用して開発したノイズ除去技術である。DLR Clear(右)は,AI技術を活用して開発したトランケーションアーチファクト低減と画像鮮鋭度の向上が期待できる技術である。

図13 DLR Symmetry

ハーフスキャン30%で撮像時間を短縮した従来推定法はアーチファクトが散見されているが,DLR Symmetryでは全計測条件と同等の画質が得られている。

ECHELON Synergy ZeroHeliumは,AI技術を活用して開発した機能を多数搭載しており,取得する断層画像の位置・角度を決めるスライスライン設定から撮像後の画像処理まで,検査全体のワークフローの効率化や再撮像リスクの低減をサポートし,医療従事者の負担軽減が期待できます。

われわれは,今後もさまざまな医療現場のニーズに応え,検査の効率化と医療の質の向上を図ることで,人々の健康の維持・増進に貢献していきます。

*1 AI技術の一つであるDeep Learningを用いて開発した。導入後に自動的に装置の性能・精度が変化することはない。

*2 「ECHELON Synergy ZeroHelium」は,「ECHELON Synergy」にZeroHelium磁石を搭載した液体ヘリウムを使わないMRIシステムの呼称。

*3 「ECHELON Smart ZeroHelium」は,「ECHELON Smart」にZeroHelium磁石を搭載した液体ヘリウムを使わないMRIシステムの呼称。

*4 消費電力を低減するモードを使用した場合と使用しない場合の比較。測定方法は当社規定による。

*5 緊急事態を除く。

*6 当社製1.5T超電導MRI装置ECHELON Vegaの場合。

*7 ECHELON Synergy ZeroHeliumの場合。冷却を要する時間を除く。緊急時でない場合,院内スタッフのみで可能。

*8 作者が寝台の位置を確認し,必要に応じて手動で寝台の位置を調整すること。

*9 最終的に操作者が提示されたスライス位置を確認し,必要に応じて手動で調整する。

*10 販売名:富士画像診断ワークステーションFN-7941型,医療機器認証番号:22000BZX00238000

*11 本機能は最終的に操作者が表示画面上で結果を確認し,必要に応じて手動にて調整すること。

*12 本機能は最終的に操作者が表示画面上で結果を確認し,必要に応じて手動でスライス断面を修正すること。

*13 有限のデータで画像再構成を行う際に生じる,本来存在しない像。信号の段差が原因で発生する。

*14 導入後に自動的に装置の性能・精度が変化することはない。

販売名:MRイメージング装置 ECHELON Synergy

医療機器認証番号:305ABBZX00004000

販売名:MRイメージング装置 ECHELON Smart

医療機器認証番号:229ABBZX00028000

販売名:MRイメージング装置 ECHELON Vega

医療機器認証番号:21800BZX10003000