R & D Interview

第3回 1.5T MRI装置「ECHELON Synergy」「ECHELON Synergy ZeroHelium」Synergy Vision & StillShot

技師の負担を軽減したい! 患者や病院経営にも貢献するカメラを活用した2つの新技術

2025-8-22

千葉県柏市には富士フイルム(株)の画像診断装置の開発・製造拠点があり,熱い思いを持った開発者が,医療機器を世に出すためにさまざまな課題や苦労を乗り越えながら日々奮闘しています。本シリーズでは,診療放射線技師として病院に20年間勤務したインタビュアーが,医療現場の視点を交えて取材し,縁の下の力持ちである彼らの声をお届けします。

第3回では,1.5T超電導MRI装置「ECHELON Synergy」「ECHELON Synergy ZeroHelium」*1に搭載されている被検者見守りシステム「Synergy Vision」と体動アーチファクト低減機能「StillShot」について,開発者の金子幸生さんと星野裕介さんにお話を伺いました。

金子幸生さん |

星野裕介さん |

インタビュアー |

マルチタスクで多忙を極める技師をサポートするため患者見守りシステムを開発

─はじめに,これまでの経歴を含めて自己紹介をお願いします。

金子:大学時代は機械工学を専攻していましたが,入社後からMRIの研究開発に携わり,RF送信コイルや4ch独立送信方法(RFシミング)の研究開発を行っていました。その後,米国ユタ大学の客員研究員や,AI関連の研究部に所属した後,MRIの研究開発に戻ってきて,現在は主に,カメラなどを用いた生体センシング技術の開発を行っています。

星野:私は2009年に入社し,ソフトウエアエンジニアとして16年間パルスシーケンスの開発を担当しています。今まで超電導1.5T MRI装置である「ECHELON」,超電導3T MRI装置「TRILLIUM OVAL」,さらには永久磁石装置である0.4T「APERTO Lucent」,0.3T「AIRIS Vento」など,幅広い装置でさまざまなパルスシーケンスの開発に携わってきました。

─MRIのガントリ内に2つのカメラを搭載して,患者さんを近距離から見守ることができる「Synergy Vision」ですが,なぜ,このような機能を開発しようとしたのでしょうか。

金子:MRI撮像中の技師さんの作業を実際に病院で見学させていただいたこともあるのですが,撮像中の技師さんの作業がとにかく多くて,多忙で大変そうだと感じました。具体的には,技師さんは,操作卓で画面を見て撮像パラメータを調整したり,画像を確認したり,患者さんの様態を確認したりとマルチタスクをこなしながら撮像されていました。患者さんの様態確認については,検査室内に取り付けた監視用カメラはあると思いますが,撮像作業中にカメラモニタだけを常に見ているわけにはいきません。そこで,患者さんを近距離から見守るカメラ動画から,患者さんの状態を表す情報をいろいろと抽出して,それを技師さんにアクティブに発信していくような仕組みができれば,技師さんに患者さんの様態をリアルタイムに気づかせることができ,多忙な技師さんを少しでもサポートできるのではないかという仮説を立てながら,開発に取り組んできました。

─MRIの操作卓の横にガントリ内の映像が表示されているモニタがありますが,このモニタでは何が表示されているのでしょうか。

金子:MRボア内には2つのカメラを設置していますので,頭側,足側から見たボア内の患者さんの映像を表示しています。また,患者さんの動きを検出して呼吸動を推定し,画面左下に呼吸動波形や呼吸回数を表示します。さらに,画面右下には患者さんの体動波形を表示しており,患者さんがガントリから抜け出すような大きな動きや,咳やくしゃみなどの小さな動きを波形で表示しています。もし,体動を検出した場合,画面表示での通知や,音での通知をすることで,技師さんに気づきを与えることができます(図1)。

図1 Synergy Visionモニタ

モニタには(1) 呼吸動波形と(2) 体動波形が表示され,MRI検査中に被検者がガントリからはい出してくるような大きな動き,咳やくしゃみのような小さな動きを検出し,(3) 体動発生を操作者に通知する。

─Synergy Visionで取得する呼吸動波形や回数情報は,どのような活用を想定していますか。

金子:例えば,上腹部MRIで呼吸センサーを装着していない場合,息止め検査時に患者さんがきちんと息止めできているか確認できませんが,Synergy Visionによって,患者さんの呼吸動を確認しながら息止め検査が行えます。また,呼吸動波形の変動が一定期間小さくなった場合はモニタ上に通知することもできます。

患者や技師,病院経営にも負担となる再撮影を回避するための体動アーチファクト低減機能

─「StillShot」はどのような機能なのでしょうか。

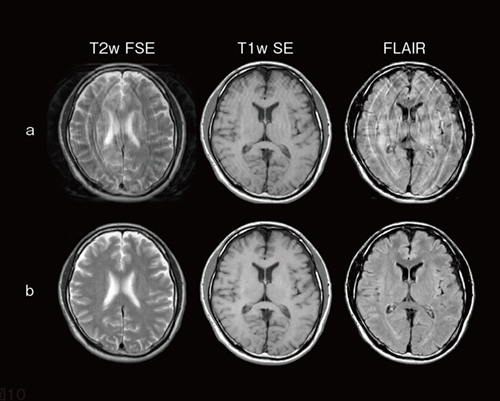

星野:StillShotは,カメラを用いて撮像中の患者さんの体動データを取得し,後処理再構成で体動アーチファクトを低減する機能です。後処理再構成の際に,体動データから体動を検知した際のエコー信号を除外して補間することで,体動アーチファクトを低減することができます(図2)。

図2 体動アーチファクト画像(a)とStillShotによる再構成画像(b)

体動アーチファクトが発生した画像(a)を撮像後,StillShotで画像再構成をすることにより,体動アーチファクトを低減した画像(b)を生成することができる。

─このような機能を開発しようとした理由についてお聞かせください。

星野:ご存じのとおりMRIは撮像時間が長く,撮像中に患者さんが動いてしまうとMR画像に体動アーチファクトというゴースト状の偽像が生じてしまいます。事前のわれわれの調査では,臨床において1日20人ほどの検査を行う施設の場合,1,2人ほど体動アーチファクトが発生するというデータを得ていました。体動アーチファクトが発生した場合は,再撮像を行うことになりますが,検査効率が悪くなることで患者さんや技師さんの負担が増えることになります。また,米国の営業から聞いた話では,患者さんの体動アーチファクトによる再撮像によって,MRI 1台あたり年間約10万ドルの損失が生じているとの報告もあります。再撮像は病院経営にもかかわってくることだと認識しており,何とか再撮像を回避するような技術を開発したいというモチベーションで取り組んでいました。

─もともとStillShotでの体動アーチファクトを低減することを目的に,先ほどの金子さんの説明であったSynergy Visionを設置したのでしょうか。

星野:どちらが先という話でなく,同時進行で開発前に話し合いを進めてきました。

金子:臨床現場では,撮像し終わってみて,体動アーチファクトが入った画像を見て初めて「患者さんが動いたんだ」と気づいているケースがほとんどかと思います。検査室内に取り付けた監視用カメラでは,ボア内での体動をキャッチしにくいですが,患者さんを近距離から見ることで,患者さんの動きをリアルタイムにとらえることができ,得られた体動情報を使うことで,もしかしたら体動アーチファクトを画像再構成技術で低減できるかもしれないと考えていました。よって,患者さんを近距離から見守ることができるSynergy Visionの有効活用として,StillShotが開発当初から考えられていました。

─Synergy Visionで動きをとらえることができない場合,例えば,腹部撮像の際は,撮像目的部位である腹部が受信コイルで隠れてしまいますが,そのような場合にもStillShotは有効なのでしょうか。

星野:ご質問のとおり撮像対象である腹部は受信コイルで覆われてしまいますが,呼吸動に連動して受信コイルも動いていますので呼吸動も体動も検知することは可能です。確かに撮像目的部位である腹部が受信コイルで隠れてしまうと,場合によっては体動検知の精度が落ちる可能性もあったので,体動検知の精度を担保するためにナビゲータエコーパルスを使った体動検知も行うことができるような設計になっています。

─ナビゲータエコーパルスは,呼吸同期検査時に横隔膜同期をするために使用するパルスかと思いますが,体動を検知するためにどこか体表面にナビゲータエコーパルスを設置する必要があるのでしょうか。

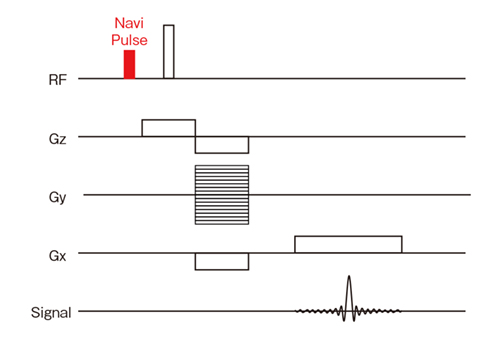

星野:いいえ,そうではありません。パルスシーケンスにナビゲータエコーパルスを組み込むことによって,体動を検出しています(図3)。

図3 動き検出のためのナビゲータエコーパルス

パルスシーケンスにナビゲータエコーパルスを組み込み,時系列の変化をとらえることによって,体動を検出している。

─StillShotでは,画像再構成で体動アーチファクトを低減できるということですが,カメラやナビゲータエコーパルスで得た体動情報を,技師さんはどのようにして画像再構成時に利用するのでしょうか。

星野:後処理再構成機能であるIQ Retouch画面から,どの体動検知情報を元にして画像再構成をするのか選択することができます。カメラ情報,ナビゲータエコーパルス情報,また,両方の情報を使うといった方法があり,技師さんは,適宜3つの選択肢の中から選ぶことができます。

─従来から体動アーチファクト低減手法としてradial sampling法による「RADAR(RADial Acquisition Regime)」がありますが,StillShotという新たな技術も増えたということですね。

星野:はい。咳,くしゃみ,不随意運動などの突発的な体動で発生した体動アーチファクトは,StillShotで改善が期待できます。また,腹部MRIなどの息止め不良時に発生する体動アーチファクトもStillShotで改善が期待できます。

─後処理再構成の際に,体動データから体動を検知した際のエコー信号を除外して補間することで体動アーチファクトを低減するStillShotは,どのくらいの画像再構成時間がかかるのでしょうか。

星野:実際の撮像で画像再構成に要する時間とStillShotを用いた場合にかかる再構成時間は同じであり,特段,時間を要するものではありません。

臨床現場から医療課題をくみ取り患者や技師に寄り添ったMRI開発に取り組む

─今回の開発で苦労した点があれば教えてください。

金子:カメラでのさまざまな種類の体動の検出評価をするために「ボランティアの体動データを取得→検出できるか評価→アルゴリズム改良」を繰り返し行い,試行錯誤を重ねながら機能を作ったところが苦労をした点です。

星野:ナビゲータエコーパルスでの動き検出を評価する際,ボランティアの代わりにファントムで体動アーチファクトを再現しようとしましたが,水溶性のファントム内の溶液が揺らいでしまい,何の動きを見ているのかわからない……ということも経験し,ファントムを使った動き検出が意外にも難しかったです。

─最後に,開発を通じて医療に対してどのように貢献していきたいか,医療課題をどのように解決提案していきたいかなどがあれば教えてください。

星野:MRI検査は時間がかかるため1日に検査できる件数に限りがあり,患者さんがMRI検査をしたくても数日から数週間ほど待たないと予約が取れないような状況と聞いています。今まで培ってきたパルスシーケンス開発やStillShotのようなアプリケーションの開発を通じて再撮像を低減し,MRI検査の稼働率が向上するような手法を提案しながら医療全体の発展に貢献していきたいです。

金子:高速撮像技術やAI技術を用いて開発された画像再構成技術などによって,従来よりも撮像できるMRI件数が増加し,撮像する技師さんの負担がより大きくなってきていると感じています。そこで,技師さんの負担を少しでもサポートできるような機能開発に着目しながら取り組んでいきたいです。これまでもこれからも「技師に寄り添えるMRI装置,患者に寄り添えるMRI装置」をめざして,今後も開発に取り組んでいきたいと考えています。

*1 「ECHELON Synergy ZeroHelium」は「ECHELON Synergy」に液体ヘリウムをまったく使わない超電導磁石であるZeroHelium磁石を搭載したモデルの呼称です。

販売名:MRイメージング装置 AIRIS Vento

医療機器認証番号:221ABBZX00062000

販売名:MRイメージング装置 APERTO Lucent

医療機器認証番号:222ABBZX00151000

販売名:MRイメージング装置 ECHELON Smart

医療機器認証番号:229ABBZX00028000

販売名:MRイメージング装置 ECHELON Synergy

医療機器認証番号:305ABBZX00004000

販売名:MRイメージング装置 TRILLIUM OVAL

医療機器認証番号:225ABBZX00066000