厚生労働省における医療DX政策の現状と関連法案の概要

吉原 博紀 / 糸谷 肇祐[厚生労働省 医政局 参事官(医療情報担当)付 医療情報基盤推進室 室長補佐・弁護士]

2025-7-14

はじめに

世界に先駆けて少子高齢化が進む我が国において,国民の健康増進や切れ目のない質の高い医療の提供に向け,医療分野のデジタル化を進めるとともに,情報の利活用を推進していくことは極めて重要である。厚生労働省では,「医療DXの推進に関する工程表」(令和5年6月2日医療DX推進本部決定)に従って医療DXの各取組を進める中,法制的な対応が必要なものや,工程表が示した方向性をより具体化する内容等を含めた「医療法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という)を第217回通常国会に提出した。

本稿では,同法案の内容も含め,一次利用(医療情報を当該情報に係る本人の診断,治療等のために利用すること)と二次利用(医療分野の研究開発等の,医療情報に係る本人を直接対象としない目的で当該情報を利用すること)に大別して,現在の医療DXの取組状況について概説する。

一次利用

1.概要(全国医療情報プラットフォーム)

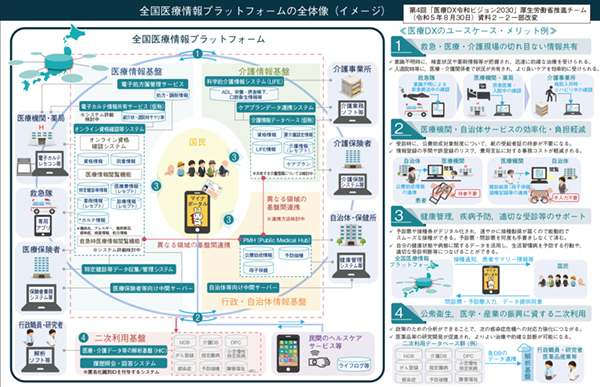

「全国医療情報プラットフォーム」は,レセプトや電子カルテ等の医療機関等が発生源となる医療等の分野の情報について,自治体や介護事業者間を含め,必要な時に必要な情報を共有・交換できる情報基盤である(図1)。医療機関等の窓口でマイナンバーカードを用いて医療保険の資格情報等を照会する仕組みであるオンライン資格確認等システムのネットワークを拡充して当該プラットフォームを構築し,次項で紹介する「電子カルテ情報共有サービス」も含め,医療機関・薬局・自治体・介護事業者等の間での情報連携を図っていく予定である。

図1 全国医療情報プラットフォームの全体像(イメージ)

2.電子カルテ情報共有サービス

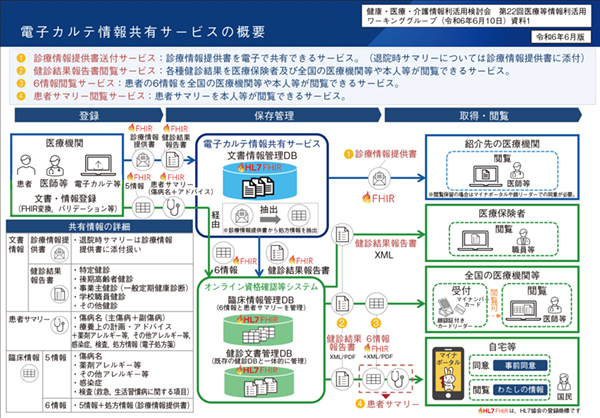

本サービスは,医療機関等の間において,3文書(健診結果報告書,診療情報提供書及び退院時サマリー)と電子カルテ情報(傷病名,アレルギー,43項目の検査値等の6情報)を電子的に共有できるようにするとともに,患者自身が,マイナポータルを通じて診療情報等を閲覧することを可能とする仕組みであり,本法案により法定化することが想定されている(図2)。本サービスにより,医療機関等では,患者の医療情報を踏まえたより質の高い安全な医療の共有が可能となるほか,事務コストの削減効果が見込まれる。また,感染症危機時には,本サービスを経由する方法により,感染症の発生届を届け出ることも可能となり,その点においても事務コストの削減効果が期待される。

図2 電子カルテ情報共有サービスの概要

3.電子カルテ情報の標準化・標準型電子カルテの開発等

医療情報の共有には,データ形式等の標準化が不可欠であるため,医療現場で比較的頻繁にやりとりされている先述の3文書・6情報については,厚生労働省標準規格を定める。併せて,これらの標準規格に準拠し,電子カルテ情報共有サービス等と連携可能なクラウド型の医科診療所向け電子カルテ(標準型電子カルテ)がデジタル庁において開発されている。

二次利用

1.概要

医療等情報は,研究者や企業等がビッグデータとして分析することによって,有効な治療法や医薬品等の研究開発に寄与するものであり,その成果は将来世代にも還元されることが期待できる点で貴重な社会資源であるといえる。医療等情報の二次利用をより促進する観点から,本法案には,「電子カルテ情報共有サービスで共有される情報の二次利用の可能化(電子カルテDBの創設)」「公的DBにおける仮名化情報の利用可能化」等の改正事項が含まれている。

2.電子カルテDBの創設

我が国にはカルテ情報等のアウトカム情報に関する二次利用可能な悉皆性のあるデータベースが存在しないため,患者のアウトカム情報について,転院・退院後等の長期間にわたる安全性の検証等ができないといった課題が指摘されている。そこで,上述した電子カルテ情報共有サービスで共有されるカルテ情報(3文書・6情報)について,新たに構築するデータベース(電子カルテDB)に格納し,利活用を可能とする仕組みを構築する予定である。

3.公的DBにおける仮名化情報の利用可能化

現在の公的DB(NDB,介護DB等の厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータベース)では,匿名化情報(本人を識別すること及びその作成に用いられた情報を復元することができないように加工された個人に関する情報)での利用・提供を進めてきたが,研究開発等において精緻な分析を行う上で限界があるとの指摘があった。そこで,より有用性が高い仮名化情報(氏名等の削除等により,他の情報と照合しない限り,特定の個人を識別できないように加工された個人に関する情報)での利用・提供を可能とするとともに,他の公的DBの仮名化情報や次世代医療基盤法に基づくデータベース(次世代DB)の仮名加工医療情報との連結解析を可能とする予定である。

4.情報連携基盤

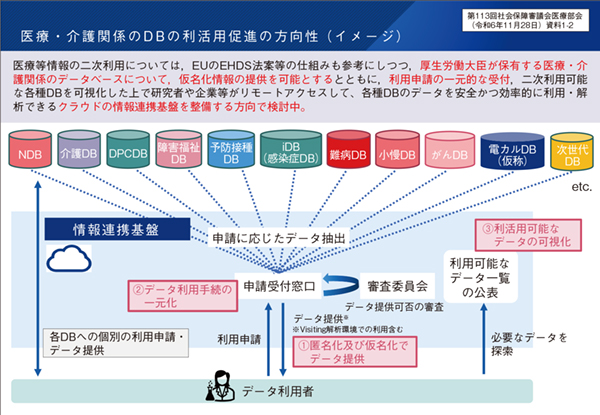

我が国においては,公的DBのほか,次世代DBや独立行政法人が保有するデータベース等,医療に関するデータベースが分散して存在し,かつ,各データベースの利用申請や審査等も異なり,手続きも煩雑となっているという指摘がある。厚生労働省においては,公的DB等にリモートアクセスし,一元的かつ安全に利用・解析できるVisiting解析環境(クラウド)の情報連携基盤を構築することとし,また,公的DBの利用申請の受付窓口や審査の体制についても原則的に一元化を図り,利便性を向上させる予定である(図3)。

図3 医療・介護関係のDBの利活用促進の方向性(イメージ)

支払基金の抜本的改組

上述した医療DXの各施策を速やかにかつ強力に推進するために,本法案においては,医療DXに関するシステムの開発・運用主体の母体である社会保険診療報酬支払基金について,名称を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」と変更した上で,法人の目的,組織体制等を見直し,抜本的な改組を行うこととされている。今後は,社会保険診療報酬支払基金のレセプトの収集やシステム基盤の開発等に関する経験やノウハウを生かし,機動的で無駄のないシステム開発や運用を行うことを想定している。

おわりに

医療DXの取組は,診療現場での一次利用と研究開発等での二次利用の両面から進められており,これらの施策により,医療の質と効率性の向上,患者や研究者らの利便性確保,さらには医療介護のイノベーションの創出が期待される。医療DXを最大限に活用するためにも,セキュリティと個人の権利利益の保護に配慮しつつ,医療機関等の積極的な参画を促進し,国民の理解を得ながら,着実に進めていくことが重要である。

(よしはら ひろき)

2015年早稲田大学法科大学院修了後,2016年に弁護士登録,西村あさひ法律事務所入所。2022年8月より内閣府 健康・医療戦略推進事務局 参事官補佐に就任し,次世代医療基盤法の改正・施行準備等を担当。2024年4月より厚労省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室〔現 参事官(医療情報担当)付医療情報基盤推進室〕室長補佐に就任し,医療等情報の二次利用に関する政策の企画立案を中心として,医療法等改正法案を含む医療DXの推進に関する業務を担当。

(いとや けいすけ)

2016年中央大学法学部法律学科卒業。2018年弁護士登録。西村あさひ法律事務所・外国法共同事業を経て2020年より三浦法律事務所にて勤務。2024年10月より,厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室〔現 参事官(医療情報担当)付医療情報基盤推進室〕(室長補佐)にて,医療DXの推進,医療等情報の二次利用等に関する各種政策の検討・立案業務,医療法等改正法整備業務に従事。