ITEM2025 富士フイルム ブースレポート

液体ヘリウムを使用しないMRIや画像診断支援AI技術など市場をリードする先進技術を搭載した新製品を中心に展示を構成

- INFORMATION

- 取材速報

- report

2025-5-9

富士フイルムグループブース

富士フイルムグループは,富士フイルム(株),富士フイルムメディカル(株),富士フイルム医療ソリューションズ(株)の3社合同で,展示会場のホールCからDにまたがる最大級の展示スペースでブースを構成した。

2024年7月に富士フイルムメディカルと富士フイルムヘルスケアの国内営業部門が統合され,新体制となって初めてのITEMの展示となったが,MRI,CT,X線撮影システム,マンモグラフィソリューション,超音波診断装置などのモダリティ系から,読影ソリューション,診療放射線技師支援ソリューション,3D画像解析システムなどのITソリューション,感染対策や地域医療連携サービスまで,医療,ヘルスケアのあらゆる領域をカバーする豊富な製品群をそろえた。

展示では,昨年のITEM2024で登場し大きな話題を集めた液体ヘリウムゼロのMRIのラインアップに加わった70cm大開口径磁石を搭載した「ECHELON Synergy ZeroHelium」が来場者の注目を集めた。同社では,「ゼロヘリウムMRI技術」のTVCM「世界は,ひとつずつ変えることができる」を3月から放映しているが,今回のITEM期間中,パシフィコ横浜の最寄り駅である横浜高速鉄道みなとみらい駅構内にゼロヘリウムMRI技術の大型のフラッグ広告掲示し,来場者のみならず一般市民に向けたPRを行った。そのほか,AIカメラを搭載した64列128スライスCT「FCT iStream Plus」,移動型デジタルX線撮影装置「FUJIFILM DR CALNEO Go iQ」,AIプラットフォーム「SYNAPSE SAI viewer」,ビューワ一体型読影レポートシステム「SYNAPSE SAI Report」など多くの新製品が登場した。

JRC期間中にはみなとみらい駅に液体ヘリウムゼロのMRIの巨大な広告も掲示

●MRI:液体ヘリウムゼロの1.5T超伝導MRIの新製品「ECHELON Synergy ZeroHelium」を展示

●CT:AIカメラを搭載した64列128スライスCTの新製品「FCT iStream Plus」を展示

●X線:移動型デジタルX線撮影装置の新製品「FUJIFILM DR CALNEO Go iQ」をアピール

●X線TV:3D画像を利用して透視下での内視鏡検査をサポートするソフトウエア「VisualAID -ERCPプランニング-」を紹介

●読影ソリューション:「SYNAPSE SAI viewer」とビューワ一体型の「SYNAPSE SAI Report」による読影業務支援をアピール

●ワークステーション:手術シミュレーションやMRIの画像認識技術が強化されたSYNAPSE VINCENTの最新バージョンを展示

●MRI:液体ヘリウムゼロの1.5T超伝導MRIの新製品「ECHELON Synergy ZeroHelium」を展示

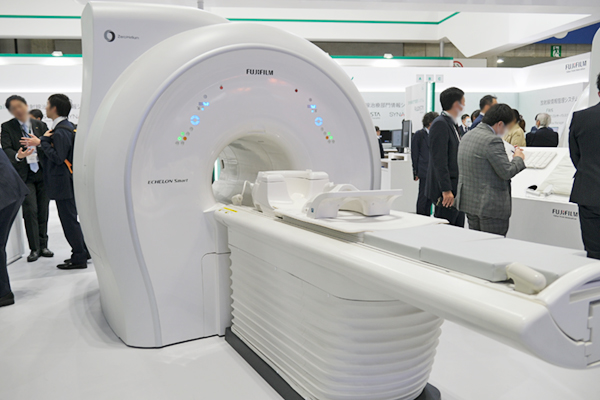

MRIでは,液体ヘリウムゼロを実現した超電導MRIのラインアップに,新たに70cmワイドボアモデルの「ECHELON Synergy ZeroHelium」が加わった。昨年のITEM2024に合わせて登場した「ECHELON Smart ZeroHelium」は,液体ヘリウムゼロのMRI装置として展示会場でも大きな注目を集めた。ITEM2025の展示ブースでは,2機種の実機(モックアップ)が最前面に設置され,装置の前には多くの来場者が訪れていた。

超電導MRI装置でコイルの冷却に使用される液体ヘリウムは,産出国が限られ安定供給が難しい状況が続いており,価格高騰や調達のリスクが高まっている。ZeroHeliumシリーズでは,極低温で磁石を冷却する独自の機構を開発し,液体ヘリウムをまったく使用しないシステムを実現した。これによって自由度の高い設置性や吸着事故などトラブルが発生した際のダウンタイムの短縮など安定稼働にも貢献する。ECHELON Synergy ZeroHeliumでは,70cmの大開口径磁石を新たに開発,寝台の幅も広げることで,検査時の閉塞感を軽減すると同時にポジショニングを容易にしている。また,磁石の冷却状態を監視し状態に応じてコンプレッサーを効率的に動作させることができる省エネ機能を新たに搭載し,従来に比べて年間消費電力を最大40%低減できる。

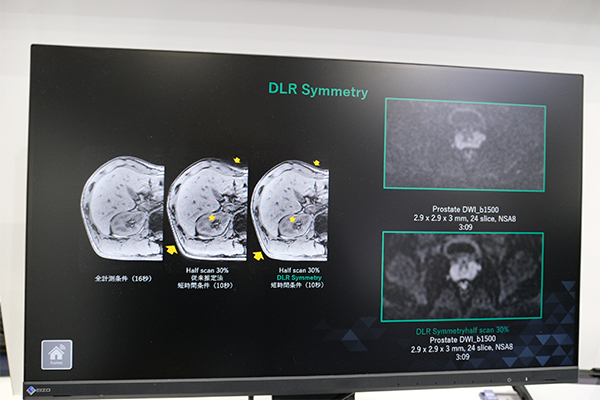

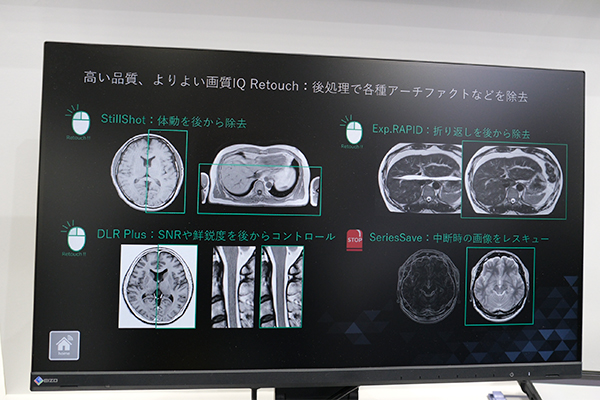

ソフトウエアでは,AI技術を活用して画質の向上や検査ワークフローの効率化をサポートするさまざまな機能が搭載された。画質の向上では,撮像時間の短縮のための手法としてデータの一部を計測せず未計測部分を推定データで補うハーフスキャンがあるが,撮像時間のトレードオフとして画像の劣化やアーチファクトが生じることがあった。DLR Symmetryは,AI技術を活用してk空間のデータを推定することで,短時間でも画質劣化の少ない画像が得ることが可能になる。そのほか,DLR Symmetryの適用部位として前立腺のDWIデータでも画質が改善していることを紹介した。また,ECHELON Synergy ZeroHeliumでは,AI技術を活用した被検者見守りシステム「Synergy Vision」が搭載されており,カメラでボア内を観察することで被検者の動きを探知したり,撮像終了後体動の影響がある信号を除去して画像再構成を行い体動アーチファクトを低減する「Visual StillShot」などが利用できる。そのほか,後処理でさまざまなアーチファクトの低減や画質のコントロールができる「IQ Retouch」などの機能を紹介した。検査ワークフローの効率化では,受信コイルのセッティングから,被検者のポジショニング,撮像の際のスライスラインの設定(AutoPose),撮像したデータに対する画像処理(AutoClip,AutoMPR)まで,AI技術を使ってさまざまなサポートができることをアピールした。これらの機能は,最新のバージョン11としてECHELON Synergy ZeroHeliumだけでなく,「ECHELON Synergy」「ECHELON Smart Plus」でも利用可能となる(発売は2025年6月)。

液体ヘリウムを使用しない70cmワイドボアの1.5T超伝導MRI「ECHELON Synergy ZeroHelium」を初披露

昨年大きな注目集めた「ECHELON Smart ZeroHelium」はすでに全国で55台が導入

短時間で高画質を実現するハーフスキャン画像再構成技術「DLR Symmetry」

後処理で各種アーチファクトの低減や画質のコントロールを可能とする「IQ Retouch」

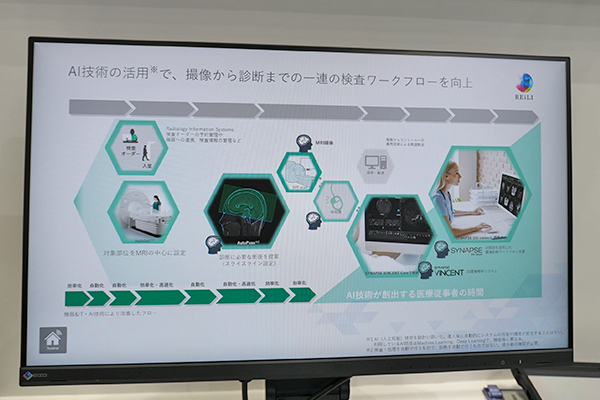

AI技術を活用して撮像から診断までのワークフローをサポートして効率的な検査を支援

●CT:AIカメラを搭載した64列128スライスCTの新製品「FCT iStream Plus」を展示

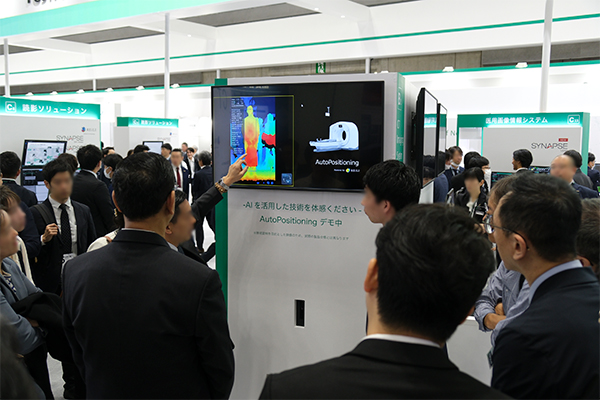

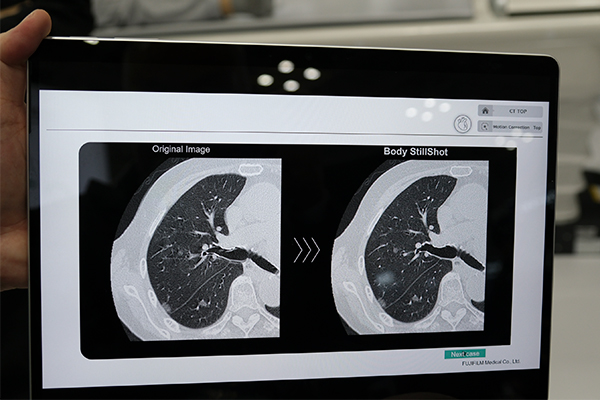

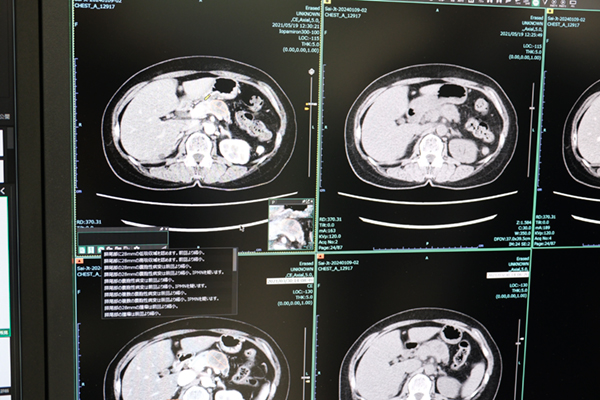

CTでは,新製品として64列128スライスCTシステム「FCT iStream Plus」を展示した。「富士フイルム」のCTとして「FCT」の名称を冠して2023年に発売された64列の「FCT iStream」に,3DカメラとAI技術を活用して開発した「AutoPositioning」「AutoPose」の機能を搭載,さらに動きのアーチファクトを低減する「Cardio StillShot」「Body StillShot」の利用も可能にした。展示では,3Dカメラや画像認識技術によって「患者の動き」を低減するFCT iStream Plusの技術のポイントを紹介した。AutoPositioningは,天井の3DカメラとAI技術によって寝台上の被検者の特徴点を検知し,撮影開始位置に自動で寝台を移動できる。展示では,3Dカメラを水平に設置したディスプレイを用意し,カメラの前に立つことで身体を認識する様子が体験できるデモを行い来場者にアピールした。また,AutoPoseは,スキャノグラムから撮影範囲を自動設定する機能でFCT iStream Plusでは適応対象部位が4から14に拡大している。動き補正技術は,ハードウエアでなく同社がSYNAPSE VINCENTなどで培ってきた画像認識技術で実現されており,Cardio StillShotでは心臓CTに対して,Body StillShotは肺野・縦隔・大血管など胸部CTに対して適応できる。Body StillShotでは,画像処理時に体幹部の動きを推定し拍動によるブレの低減が可能で,これによって将来的には心電図同期を使わない心臓検査も可能になることが期待される。

AI技術を活用しポジショニングの自動化や体動補正で検査ワークフローの向上と高画質化を可能にする「FCT iStream Plus」

AutoPositioningの機能を体験できるデモ展示

画像解析技術で心拍動による画像ブレを低減する「Body StillShot」と心電図非同期の石灰化スコア

Body StillShotで体動による画像ブレを低減

●X線:移動型デジタルX線撮影装置の新製品「FUJIFILM DR CALNEO Go iQ」をアピール

X線コーナーでは,セカンドモニタやカメラアシスト機能を搭載した移動型デジタルX線撮影装置の新製品「FUJIFILM DR CALNEO Go iQ」を展示した。CALNEO Go iQは,「FUJIFILM DR CALNEO Go PLUS」の伸縮型支柱機構や電動走行機能などを継承しつつ,操作性の向上や新たな撮影支援機能を搭載し,スタンダードタイプとセカンドモニタ搭載タイプの2つがラインアップされる。セカンドモニタ搭載タイプでは,コリメータ部分に設けられたセカンドモニタで,受診者情報・撮影メニューの表示や撮影条件の変更などの操作が可能となる。さらにカメラアシスト機能を追加することで,コリメータ部のカメラを使ったライブビュー表示や撮影距離,X線入射角度などの表示も可能になる。これにAI技術を活用して開発した「X-ray Centering Navi」機能を利用することで,撮影部位のX線照射中心をライブビュー画像上に位置合わせ指標を重ねて表示することができる。病室のベッドやストレッチャーに寝た患者の撮影など,ポジショニングが難しいケースでのX線撮影をサポートする。また,DRパネルの収納部分には充電機能が搭載されており,パネル収納時に充電することで回診中のバッテリー状態のチェックやバッテリー切れによるパネル交換の不安を排除できる。

セカンドモニタやパネル充電機能などで撮影をサポートする

「FUJIFILM DR CALNEO Go iQ」

セカンドモニタやカメラアシスト機能,X-ray Centering Navi機能でポータブル撮影を支援

●X線TV:3D画像を利用して透視下での内視鏡検査をサポートするソフトウエア「VisualAID -ERCPプランニング-」を紹介

デジタルX線TVシステムのコーナーではデジタルX線透視撮影システム「CUREVISTA Apex」と,X線透視下での内視鏡検査・治療を支援する新しいソフトウエア「VisualAID -ERCPプランニング-」を紹介した。VisualAIDは,Apexのほか「CUREVISTA Open」でも利用できる。VisualAIDでは,術前に撮影したCTやMRCPの画像から肝臓や膵臓などの3D画像を作成,CUREVISTAから取り込んだ透視画像と位置合わせを行いフュージョン画像を作成する。フュージョンされた3D画像は回転や透過率の調整が可能で,胆管や膵管の分岐,肝内胆管などの複雑な走行を確認できる。肝内胆管の3D画像については,肝区域分類(クイノー分類)にしたがって領域分けし,それぞれに色をつけて表示することが可能だ。これによって,術前の治療計画におけるアプローチの検討やERCP時の解剖学的構造の把握を容易にして手技を支援する。

CUREVISTAシリーズでは,縦・横・斜め方向に可動して被検者を動かすことなく透視画像が得られる「3WAY ARM」や,声でシステムの操作が行えるボイスコントロール「MAGICHAND」,散乱X線を可視化して術者の被ばく線量の低減に貢献する線量マップ「IntelliMAP」などで内視鏡検査・治療を支援してきた。VisualAIDは,同社が持つ3D画像解析システム「SYNAPSE VINCENT」の画像解析技術を生かしたソフトウエアであり,内視鏡やその画像管理システムを合わせて,モダリティからITシステムまですべて自社製品として環境を構築して提供できる富士フイルムのアドバンテージを生かした製品となっている。

X線透視システム「CUREVISTA Open」と「VisualAID -ERCPプランニング-」をアピール

ERCPプランニングでは3D画像を透視画像に重畳して手技を支援

●読影ソリューション:「SYNAPSE SAI viewer」とビューワ一体型の「SYNAPSE SAI Report」による読影業務支援をアピール

画像診断業務を支援するソリューションとして,AIプラットフォーム「SYNAPSE SAI viewer(以下,SAI viewer)」と,SYNAPSE SAI viewerと連動するビューワ一体型読影レポートシステム「SYNAPSE SAI Report(以下,SAI Report)」を展示し,それぞれの新機能やAI技術を活用しながらビューワとレポートが連携することで,画像診断業務をより高度に支援できることをアピールした。

〈SYNAPSE SAI viewer〉

SAI viewerでは,新たに頭部MRI向けの画像診断支援機能が追加された。頭部SAIフィルタでは,「頭部FLAIR高信号強調フィルタ」と「T2*低信号強調フィルタ」が追加された。頭部FLAIR高信号強調フィルタでは,FLAIR画像から高信号領域を抽出し,白質病変や多発性硬化症,浮腫などの読影を支援する。T2*低信号強調フィルタは,T2*強調画像から低信号領域を抽出してサイズによって色を変えて表示する。T2*強調画像の低信号領域は出血の可能性が高く微小出血の診断支援に寄与することが期待される。これらの機能は,MRIの画像データから画像種を含めて自動認識して自動でフィルタを選択して処理を行うことができるのが特長だ。「脳区域ラベリング」は,非造影T1強調画像から脳の111の区域分けをしてラベリング(色づけ)を行う。読影医は画面上で特定の脳領域を容易に把握できるほか,各領域の体積を算出することも可能で過去画像からの経時的な変化も把握できる。「MRA脳抽出」は,通常のVRやMIP表示からワンクリックで脳領域を抽出して血管領域を見やすく表示する。さらに前方循環,後方循環の領域のみの表示も可能になっている。

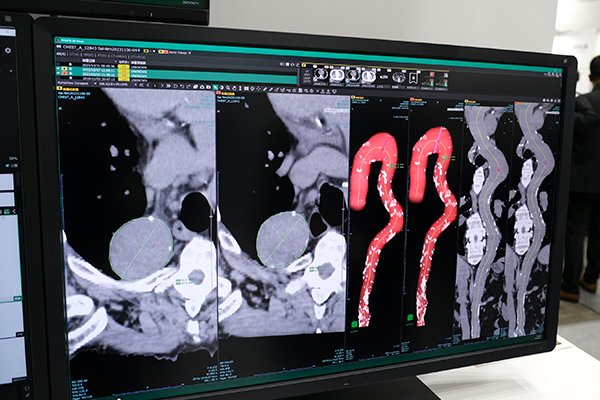

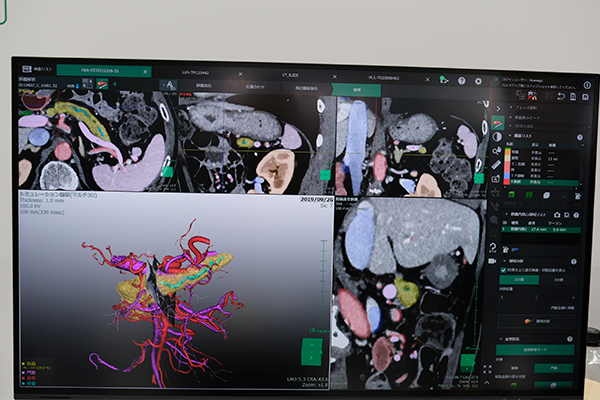

そのほか,大動脈瘤の長径・短径の計測や直交断面/VR/CPRの3画面表示が可能な「大動脈ビュー」について過去画像との比較機能の追加や,造影CT画像からの血管内治療術前のワーキングアングルのシミュレーションなど,3Dワークステーションに匹敵する機能を搭載し,読影支援のみならずその支援領域を拡充していることをアピールした。

SYNAPSE SAI viewerの頭部SAIフィルタと脳区域ラベリング

大動脈ビューでは直交断面/VR/CPRの表示に加えて過去画像のと比較機能が追加

〈SYNAPSE SAI Report〉

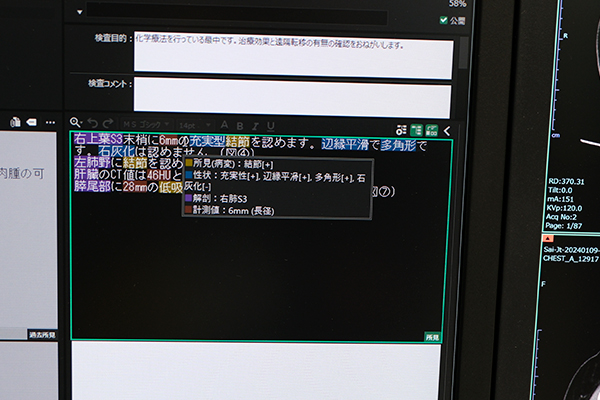

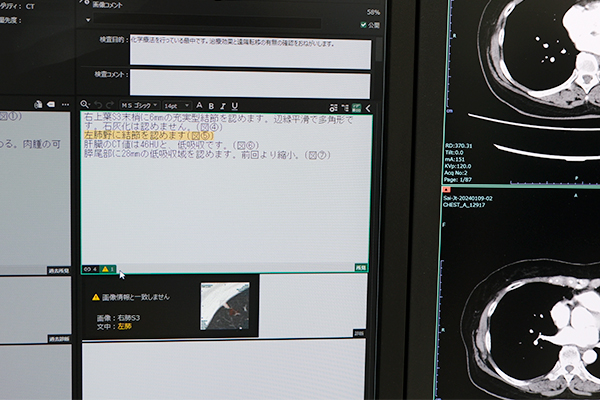

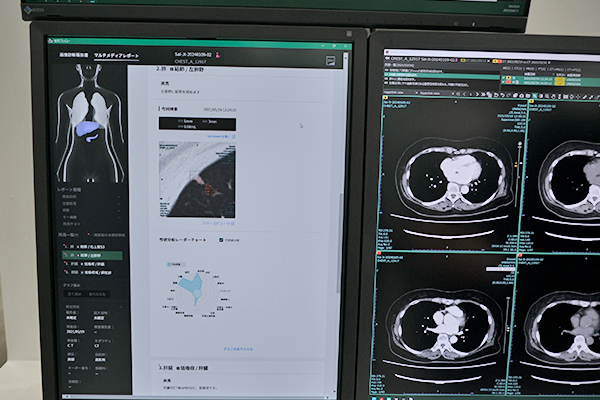

SAI Reportでは,新たに富士フイルムが自然言語処理技術を用いて開発した「読影レポート構造化AI」によって所見文の構造化してレポートのデータベース化が可能になった。これによって所見文の作成支援や検索が容易になり,所見データの二次利用や研究支援を可能にする。SAI Reportは,SAI viewerと一体化したレポートシステムとして開発され読影業務を支援している。今回の構造化AIの搭載によって,「構造化DB検索機能」「所見アラート機能」「マルチメディアレポート」などが可能になる。

SAI viewerと一体化した読影の効率化では,SAI viewerの画像上の表示されるボックスで所見入力が可能で,所見文もビューワの計測結果や所見文候補から選択して入力でき,画像から視線を動かさずに作成できる。作成された所見文は,SAI Reportに転送される。

SAI Reportでは,レポートに自由入力された文章に対して,読影レポート構造化AIによって所見,解剖,性状,診断,測定値などの用語を抽出し,単語の表現の違いを吸収した構造化単語としてデータベース化する。これによって表記の揺れ(クモ膜下出血とZAHなど)などを吸収して,高度な検索や研究などでの二次利用を可能にする。SAI Reportで提供される構造化DB検索機能では,表現の異なる同義語の検索や所見のネガティブ・ポジティブを区別した検索が可能になっている。そのほか,入力された所見の臓器の左右の間違いをSAI viewerの画像解析結果と照合して記載ミスに注意を促す所見アラート機能などが提供される。また,マルチメディアレポートは,通常のWeb参照レポートを基に動画やレーダーチャートなどを加えたレポートを自動で生成する機能だ。3Dシェーマによる病変位置の表示,レーダーチャートによる腫瘍の性状分析などグラフィカルな情報で,臨床医にわかりやすいレポートが作成される。これらの機能についても,構造化レポートによる解析結果がベースとなっている。

SAI Reportと連携してSAI viewerで作成した所見文をレポートに転送可能。計測結果や所見候補文からの選択で簡単に作成できる。

「読影レポート構造化AI」で平文で入力した所見を構造化してデータベース化

画像解析結果を照合して所見文内の左・右の入力ミスをチェックして注意を促す

動画やレーダーチャートなどを加えたマルチメディアレポートを自動生成

●ワークステーション:手術シミュレーションやMRIの画像認識技術が強化されたSYNAPSE VINCENTの最新バージョンを展示

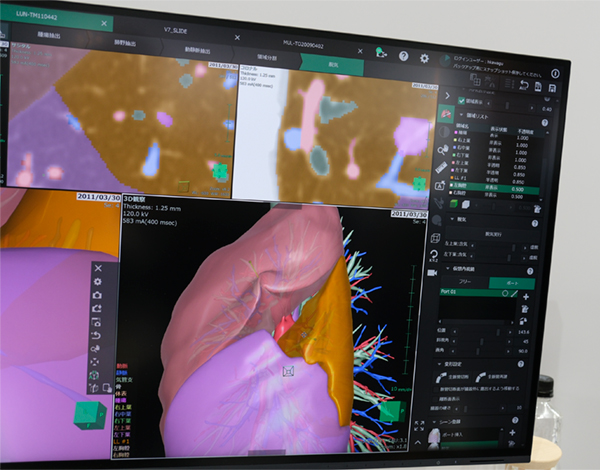

3D画像解析システム「SYNAPSE VINCENT」は,昨年のITEM2024でバージョン7.0が登場し,“Opening of New Stage.”として新レンダリング技術(Order Independent Transparency)や3Dの視認性の向上や術前シミュレーションを支援する観察機能が強化された。ITEM2025では,最新バージョンの機能を中心に紹介した。最新バージョンでは,「よりリアルなシミュレーションと表現法」「AI技術を活用した多彩な解析機能」「空間再現ディスプレイなどとのコラボレーションによる進化」「さらなる自動化による支援」が図られている。

表現法の充実では,新レンダリング技術による奥行き感のある3D画像に加えて,画像変形機能や血管の結紮機能が新たに追加されリアルなシミュレーションが可能になった。肺野の変形シミュレーションでは,従来の脱気した状態のシミュレーションに加えて肺野を変形させることが可能になり,血管の状態を確認するなど実際の術野に近い観察が可能になった。また,血管の結紮のシミュレーションも可能で手術を支援する。AI技術を活用した画像解析機能では,CTの冠動脈領域,非造影肺動静脈分離の画像認識エンジンが改良され,冠動脈やバイパスの認識精度,非造影肺動静脈分離,脳動静脈分離などが改良され,新たに頭部MRAの区域分割,MRCPの胆管抽出などMRIの画像認識の機能が追加された。椎体のBone Imageの骨抽出では,椎体の抽出と腰椎の神経の抽出がワンボタンで可能で,CTデータを使わずにMRIから3D画像の作成が可能になる。空間再現ディスプレイとのコラボレーションでは,ソニー社製の27型大画面の「ELF-SR2」との連携をブースで紹介したが,従来の腹部領域に加えて新たに頭部領域に対応したことをアピールした。そのほか,最新バージョンではユーザーが設定した条件で撮影から画像作成までの実行が自動化できるほか,医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに対応してパスワードの設定などセキュリティ対策が強化されているのが特長だ。

SYNAPSE VINCENTの血管結紮シミュレーション機能

肺野の変形シミュレーション

椎体のBone Imageにおける骨抽出機能

●お問い合わせ先

社名:富士フイルムメディカル株式会社 営業本部マーケティング部

住所:〒106-0031 東京都港区西麻布2-26-30 富士フイルム西麻布ビル

mail:shm-fms-event@fujifilm.com

URL:http://fms.fujifilm.co.jp/