ITEM2025 フィリップス・ジャパン ブースレポート

「Better care for more people」をめざし,AI活用を推進して医療現場の課題を解決する最新ソリューションを提案

- INFORMATION

- 取材速報

- report

2025-4-28

フィリップス・ジャパンブース

フィリップス・ジャパンは,「Better care for more people」をテーマにブースを出展し,国内初展示のソリューションや技術を中心に来場者に披露した。フィリップスでは人々の健康をさらに向上させるため,医療現場が抱える慢性疾患の増加や医療従事者不足,画像データの増大といった課題をAIの活用やDXにより解決することをめざしている。ブースではAI技術を活用し,医療DXを推し進めるモダリティ,ソリューションが展示された。

初日11日にはアンベールイベントが行われ,新製品の次世代ヘリウムフリーMRI「BlueSeal」がお披露目された。イベントでは,Royal PhilipsでMRのビジネスリーダーを務めるIoannis Panagiotelis氏とMegha Kalani氏が挨拶し,MRI開発のビジョンや製品コンセプトを紹介した。このほか新製品・ソリューションとしては,Dual AIエンジンでMRIの高速化と高画質化を革新する「SmartSpeed Precise」や,自動化技術などを搭載した超音波診断装置「EPIQ Elite/Affiniti Elevate」シリーズ,初の電動Cアームを搭載した外科用Cアームの最上位モデル「Zenition 90」,画像診断ワークステーション「Advanced visualization workspace」などを展示。CTは,プレミアム装置「CT 5300」と2層検出器を搭載したフラッグシップモデル「Spectral CT 7500」を紹介し,医療現場のさまざまな課題を解決するためのソリューションをアピールした。

Ioannis Panagiotelis 氏(Royal Philips)

Megha Kalani 氏(Royal Philips)

●MRI:MRI検査を革新する次世代のヘリウムフリーMRI「BlueSeal」と高速撮像技術「SmartSpeed Precise」が登場

●CT:AIを画像再構成やワークフロー改善に活用したプレミアム装置「CT 5300」を展示

●超音波:検査者に依存しない超音波検査を可能にする「Elevate」シリーズ

●Image Guided Therapy(IGT):血管撮影装置と同等の手術環境を提供する最上位モデル「Zenition 90」をITEM初展示

●ヘルスケアIT:「Advanced visualization workspace」にリニューアルし,心臓・頭部領域のアプリケーションを強化

●MRI:MRI検査を革新する次世代のヘリウムフリーMRI「BlueSeal」と高速撮像技術「SmartSpeed Precise」が登場

MRIでは,新製品の次世代ヘリウムフリーMRI「BlueSeal」と,Dual AIエンジンでMRIの高速化と高画質化を革新する「SmartSpeed Precise」を大きくアピールした。近年,Green Radiologyへの関心が高まり,各社からヘリウムフリーMRIが製品化されているが,そのパイオニアがフィリップスである。わずか7Lの液体ヘリウムを循環させてマグネットを冷却することで超電導状態を維持する「BlueSealマグネット」を実用化し,2018年にこのマグネットを搭載した「Ingenia Ambition」を発表(国内では2019年発売)した。すでに世界で1700台以上,国内で120台以上の導入実績がある。

4月に新しく発売された70cmワイドボアの1.5T MRI BlueSealには,Green Radiologyをさらに推進する機能やAI技術,ワークフロー改善を支援する機能が実装可能となった。AIはシステム管理とイメージングに活用しており,システム管理においては,500項目以上のシステムパラメータをAIで常時モニタリングし,故障の徴候を検知して未然に防ぎ,また早期に対応することでダウンタイムを最少に抑える。イメージングでは高速撮像技術の「SmartSpeed」,そして今回のITEMで発表されたSmartSpeed Preciseを実装でき,撮像時間の短縮と高画質化を両立する。さらに,クラウド型のAI読影支援ソフトウエアへゼロクリックでアクセスできる「Smart Reading」プラットフォームに対応することも特長だ。AI読影支援ソフトウエアとMRIコンソール上で連携することで,撮像前に解析可能なプロトコールであるかを自動チェックし,撮像後はゼロクリックでデータを送信,解析結果がコンソールやPACSに送られる。クラウド型のため,常に最新の診療ガイドラインに準拠した撮像が可能となる。また,「PowerSave+」により,スタンバイモードを活用することで消費電力の削減も実現しており,Green Radiologyの推進に加え,大幅な電気代の節約が見込めるといった経済的メリットも得られる。

次世代ヘリウムフリーMRI「BlueSeal」

ゼロクリックでクラウド型AI読影支援ソフトウエアと連携する「Smart Reading」

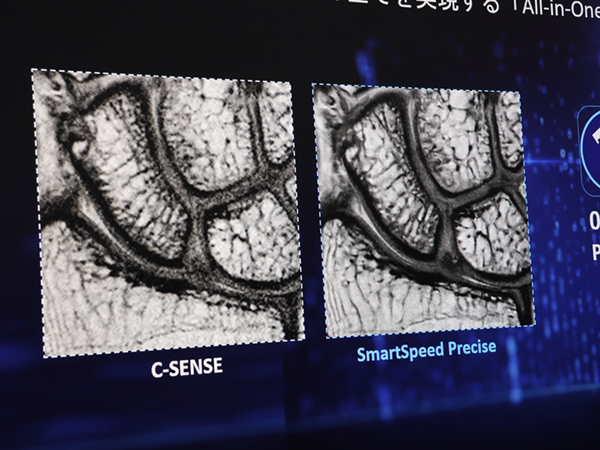

フィリップスMRIの高速撮像技術は25年以上の歴史があり,2017年に圧縮センシングを用いた「Compressed SENSE」をリリース,これにAI技術を統合した「SmartSpeed」を2022年に発表し,MRIの高速化と高画質化を革新してきた。そして今回,これまでのAI高速撮像技術に,Dual AIエンジンをシームレスに統合した新たな高速撮像技術SmartSpeed Preciseが登場した。高速化を学習したデノイジングAI「Adaptive-CS-NET」とアンチリンギングと超解像化のためのAI「Precise Image Net」により,ホワイトノイズやg-factorノイズ,折り返しアーチファクトの低減,リンギングアーチファクトの除去,高精細化を実現。Compressed SENSE,SmartSpeed AIエンジンとの統合により,パラレルイメージングと比べて撮像時間を67%短縮*1,80%以上の高精細化*2を実現するAll-in-OneのAIイメージングである。SmartSpeed Preciseは1.5T,3Tいずれの装置でも利用でき,会場では海外のデータを用いた臨床画像も多数展示された。

ITEM 2日目には,ブースでSmartSpeed Preciseの新製品発表会が行われた。発表会には,ゲストコメンテーターとして北海道大学の藤間憲幸氏が登壇し,SmartSpeed Preciseを臨床使用した経験を紹介した。藤間氏は,「SmartSpeed Preciseでは時間をかけて撮像したような自然な高分解能画像が得られ,より細かい構造が明瞭に見える。見えたままに読影をすればよいため読影の負担が軽減し,読影時間も短縮する。高精細化だけでなく高速化にも応用でき,日常臨床のほぼすべての場面で活用できるため広く普及することを期待している」と述べた。

*1 パラレルイメージング(SENSE)と比較した場合

*2 パラレルイメージング(SENSE,C-SENSE)と比較した場合

MRIの高速化と高画質化を革新する「SmartSpeed Precise」(右)

藤間憲幸氏(北海道大学,右)がSmartSpeed Preciseの臨床的有用性を紹介

●CT:AIを画像再構成やワークフロー改善に活用したプレミアム装置「CT 5300」を展示

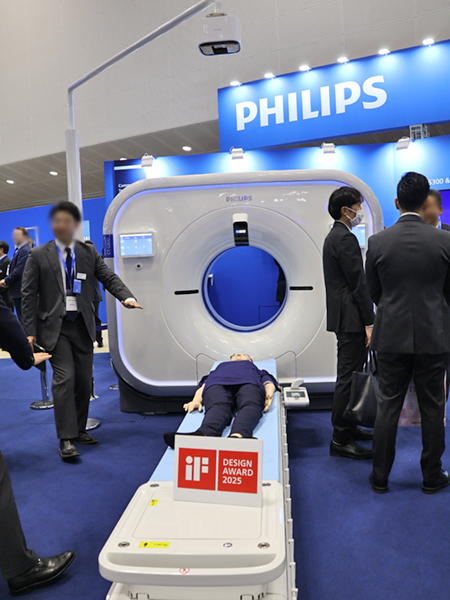

CTは,モックアップを展示したプレミアム装置「CT 5300」と,2層検出器を搭載したフラッグシップモデル「Spectral CT 7500」を紹介した。

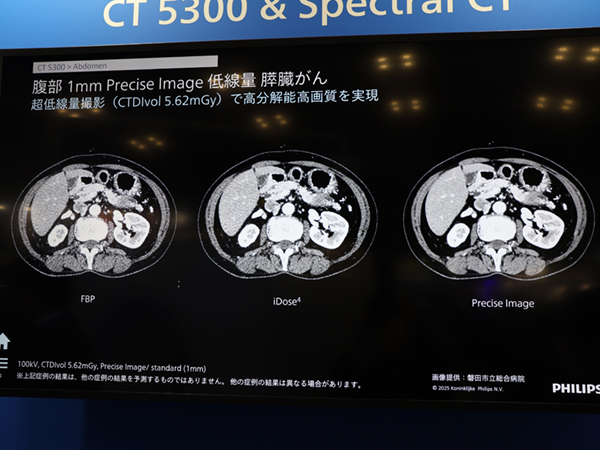

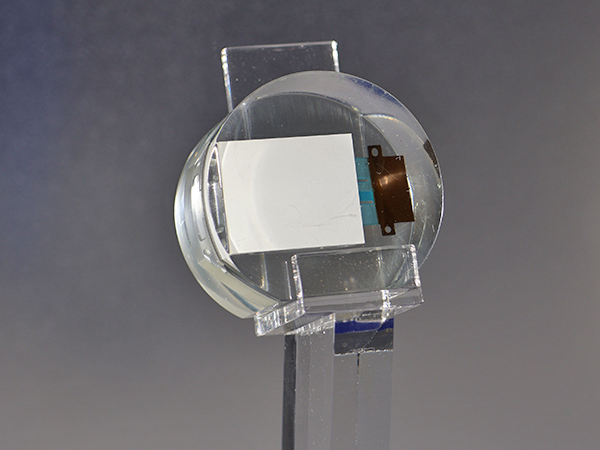

CT 5300は,CT検査の「臨床」「ワークフロー」「安定稼働・経済性」に新たな価値を提供するプレミアムモデルの128スライスCT。AI画像再構成に特化して開発された検出器「NanoPanel Precise detector」を搭載しており,低線量・高画質,自然な質感の画像,最大40画像/秒の高速再構成が可能な画像再構成「Precise Image」により,全身領域で低線量・高画質画像の検査を可能にする。また,AI技術を応用した「Precise Cardiac」により,心臓CTにおける画像のブレを自動補正し画質向上に貢献する。ワークフロー改善にもAIが活用され,ポジショニングから撮影,画像再構成,後処理までを「Smart Workflow」によりサポートし,検査時間短縮や少人数での検査を実現する。画像処理の自動化機能の一つである「Precise Rib」では,撮影後に自動で肋骨の展開画像の作成・肋骨のラベリングが行われ,一目で骨折箇所を把握でき迅速で確実性の高い診断をサポートする。

臨床やワークフローに新たな価値を提供するプレミアム装置「CT 5300」

超低線量thin slice画像でもノイズを低減した高画質を得られる「Precise Image」

「NanoPanel Precise detector」の実物を展示

さらに,新たな検査環境を提供する機能として「CT Collaboration Live」を利用できる。検査室内外をリモートでつなぎ,コンソール画面の共有や,外部からの操作コントロール(寝台操作,曝射を除く)を行える。外部と画面を共有すると患者情報は匿名化され,セキュリティも担保される。検査室外とのリアルタイムでの情報共有・コミュニケーションが可能となり,コンサルやトレーニングツールとして,また専門家によるサポートを受ける際などに活用できる。また,CT 5300では,費用負担なしで管球交換を10年間保証する「Tube for Life」プログラムなどが用意され,安定稼働や経済面においても貢献する。

「CT Collaboration Live」をデモンストレーションで紹介

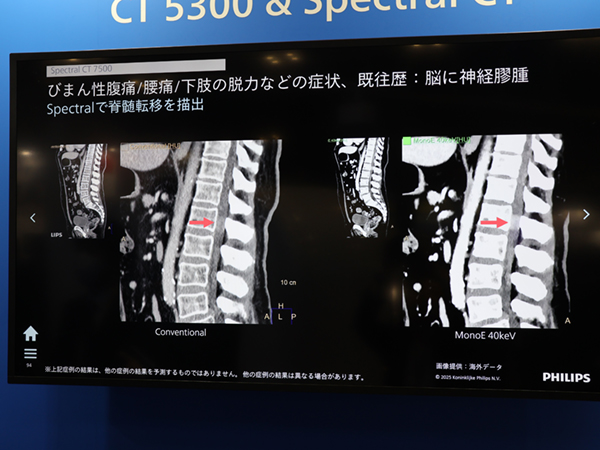

Spectral CT 7500は,2層検出器の搭載により,特別なプロトコールを設定することなく,すべての検査で通常画像とスペクトラルイメージングを可能にする「Always on」をコンセプトとする。通常画像では見えにくい病変でも,スペクトラルイメージングでコントラストを強調することで視認性が向上するなど,臨床的有用性の高い画像を得ることができる。すでに,Spectral CT(「IQon Spectral CT」も含む)は全世界で720台以上が稼働し,3000万件以上の検査が行われている。

「Spectral CT 7500」のスペクトラルイメージングにより脊髄転移を明瞭化

●超音波:検査者に依存しない超音波検査を可能にする「Elevate」シリーズ

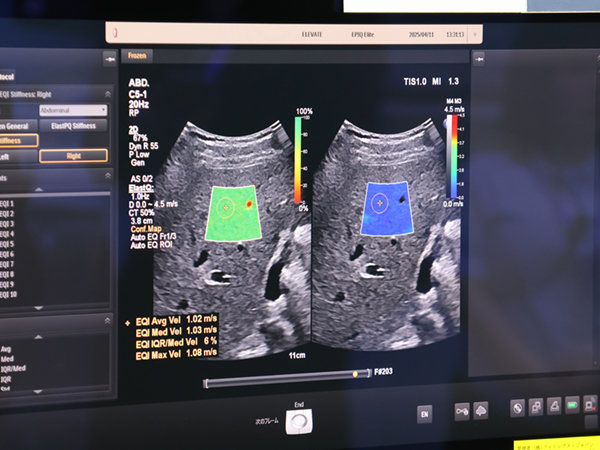

超音波診断装置は,4月1日に販売を開始した「EPIQ Elite/Affiniti」の最新バージョンとなる「Elevate」シリーズが実機を使ったデモンストレーションで紹介された。検査者に依存しやすい超音波検査の質を均質化・向上するための自動化機能や高度なアルゴリズムが搭載されている。自動画像調節ツール「AutoSCAN Assistant」は,ピクセル単位の最適化アルゴリズムや深さ方向の自動輝度調整により,手動調整の手間を減らし,患者ごとに最適化した画像をリアルタイムに描出する。また,肝臓エラストグラフィの「Auto ElastQ」は,従来はマニュアルで行っていたフレーム選択と,データの信頼度を表すConfidence Mapを見ながらのROI設定,計測を自動化。1つの動画から最適な3フレームが選択され,ROI設定,計測が自動で行われることで,検査者間のバラツキを抑え,検査時間を最大60%短縮する。

「EPIQ Elite/Affiniti」の最新バージョン「Elevate」シリーズをリリース

肝臓エラストグラフィのフレーム選択から計測までを自動化する「Auto ElastQ」

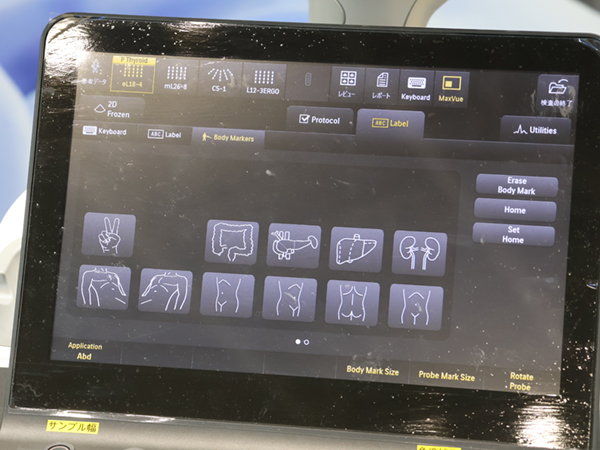

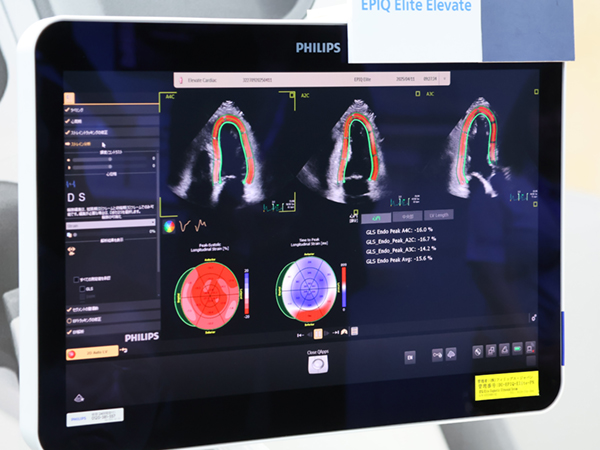

ワークフローの効率化においては,Quick Launchプリセット機能により画像調整に必要な時間を短縮するほか,タッチスクリーンに表示するボディマーカーのフルカスタマイズが可能となり,ユーザーのニーズに対応することで検査の効率化を図っている。さらに,循環器向けの「EPIQ/Affiniti CVx Transcendシリーズ」からAI機能を継承し,自動化による検査の効率化と,解析におけるユーザー間のバラツキの抑制を実現している。最適な3断面が自動で選択され,ワンボタンでストレイン解析やEF解析を行えるほか,「Auto Segmental Wall Motion Scoring」では,壁運動のスコアリングをAIにより自動化し,ワンボタンでブルズアイマップを表示することができる。

Elevateではボディマーカーのフルカスタマイズが可能

循環器向け装置から継承したAI機能により検査の効率化・均質化を実現

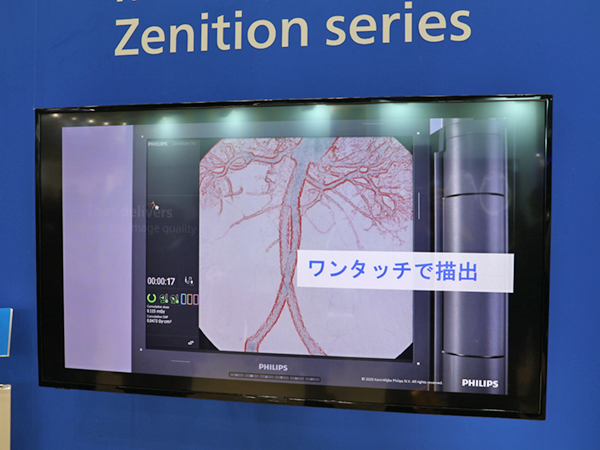

●Image Guided Therapy(IGT):血管撮影装置と同等の手術環境を提供する最上位モデル「Zenition 90」をITEM初展示

IGTシステムでは,外科用CアームZenitionシリーズの高出力・回転陽極FPDを搭載したラインアップにおける最上位モデルの「Zenition 90」を展示した。電動アーム/非電動アーム,ハイパワーX線管(25kw*3/15kw)を選択でき,パネルサイズは21cm×21cm,30cm×30cmの2種類を用意。最上位モデルとして,卓越したユーザー体験,手術の効率化,臨床能力の向上をコンセプトにさまざまな機能が実装されている。直感的に操作できるモジュールで簡単にコントロールできる電動Cアームは秒間15°の高速動作が可能で,頻繁に設定するポジションを3つまで保存可能なオートポジショニング機能により,迅速なポジショニングを実現。また,非接触のボディガードセンサにより衝突前に自動でアームが停止する接触防止機能「BodyGuard」*4を搭載し,安全に手技を進められる。さらに,新開発の「Auto Vascular Outline」は,従来はマニュアルで描出する必要があった透視画像上の血管壁をボタン一つで瞬時に抽出し,血管系手技の時間短縮に貢献する。血管撮影装置「Azurionシリーズ」と同様のFPDと画像処理技術を採用し,高画質かつ高い耐久性を備えていることから,移動型Cアーム装置でありながら“ミニAzurion”として血管撮影装置と同等の手術環境を提供することができる。

外科用CアームZenitionシリーズ最上位モデルの「Zenition 90」

ワンタッチで透視像の血管壁を抽出する「Auto Vascular Outline」

*3 電動アーム型のみ選択可

*4 電動アーム型のみ対象

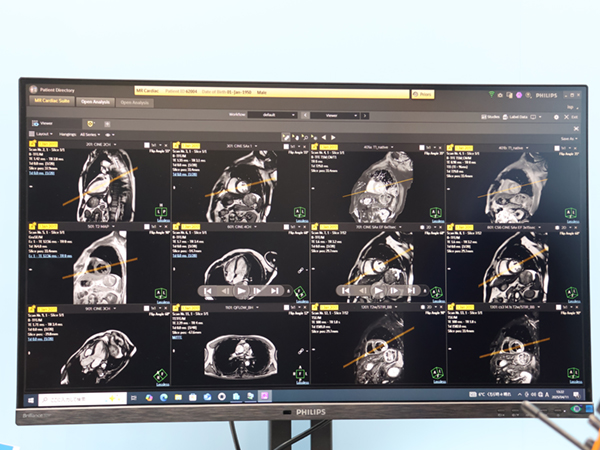

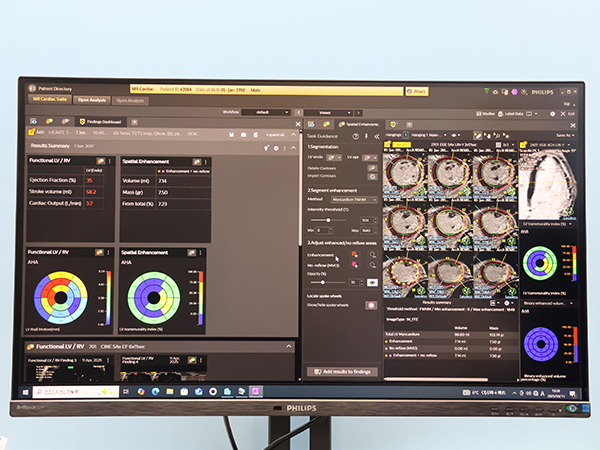

●ヘルスケアIT:「Advanced visualization workspace」にリニューアルし,心臓・頭部領域のアプリケーションを強化

ヘルスケアITでは,これまで「IntelliSpace Portal」として提供してきたマルチモダリティ,マルチベンダーの画像診断ワークステーションを「Advanced visualization workspace」にリニューアルしたことをアピールし,心臓や頭部領域のアプリケーションを中心に紹介した。心臓MRI解析は「MR Cardiac Suite」へとアップデートされ,解析の労力と時間を大幅に削減し,ワークフロー改善を実現している。画像を受信するとバックグラウンドで輪郭が自動でトレースされ,抽出された輪郭は遅延造影解析やマッピング解析,Perfusion解析など,ほかの解析にも引き継がれる。MR Cardiac Suiteを開くと,過去画像も含めて患者の画像がビューワにすべて読み込まれ,患者の画像を1画面で確認できる。ビューワ機能は,多くの画像の中から必要な画像だけを選んで解析できる設計となっているほか,シネ画像だけなど見たい画像に絞って簡単にレイアウトすることができ,読影における利便性を向上する。さらに,循環器解析の結果を集約するファインディングダッシュボードも新設され,ワンストップで循環器診断を行える環境を提供する。

バックグラウンドでトレース解析した画像を一覧表示する「MR Cardiac Suite」のビューワ機能

解析結果を集約するファインディングダッシュボード(左)や解析画面を任意にレイアウト可能

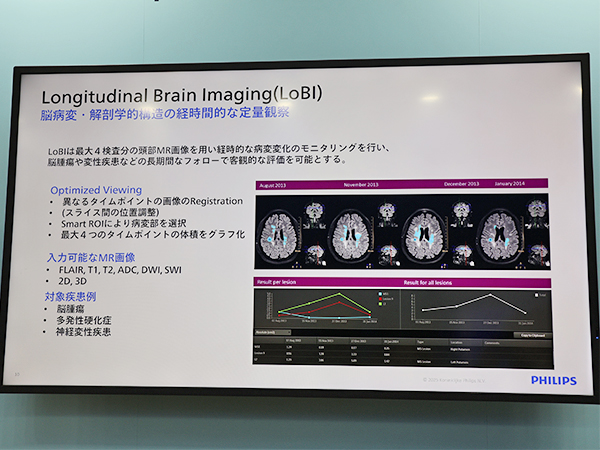

また,頭部領域では,脳病変や解剖学的構造の経時的な定量観察を支援する「Longitudinal Brain Imaging(LoBI)」を紹介した。最大4検査分の頭部MR画像を用いて病変変化のモニタリングを行い,脳腫瘍や白質の変性疾患などの長期的フォロー,客観的評価を可能にする。LoBIでは,3D FLAIRと3D EPI SWIの画像から3D FLAIR*を作成することもできる。3D FLAIR*は,2024年改訂の臨床ガイドライン(McDonald Criteria)で規定された,白質病変におけるCentral Vein Sign(CVS)の可視化に役立ち,多発性硬化症(MS)の診断能向上に貢献する。

3D FLAIR*も作成できる「Longitudinal Brain Imaging(LoBI)」

●お問い合わせ先

社名:株式会社フィリップス・ジャパン

住所:東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー15階

TEL:0120-556-494(フィリップス ヘルスケア(医療機器)お客様窓口)

URL:https://www.philips.co.jp/healthcare