EXPO 2025 大阪・関西万博公式イベント「Japan Health」が開催

——万博会場内の関連企画「HEALTH DESIGN」も盛況

2025-7-17

国内外から425の企業・団体が参加

医療機器関連見本市「Japan Health(ジャパンヘルス)」が,2025年6月25日(水)〜27日(金)の3日間,インテックス大阪(大阪市)で開催された(主催:Japan Health実行委員会)。EXPO 2025 大阪・関西万博公式イベントとして,テーマウィーク「健康とウェルビーイングウィーク」〔6月20日(金)〜7月1日(火)〕の期間に合わせて行われた。Japan Healthは,世界最大級の医療・ヘルスケア展である「Arab Health(アラブヘルス)」の姉妹展という位置づけで,国内外から425の企業・団体が出展。海外からはアメリカ,中国,イタリア,ドイツなどの10か国がナショナルパビリオンを構えた。国内企業は,日本貿易振興機構(JETRO)が海外進出をめざす企業を集めてJETROパビリオンを設けたほか,大阪府の大阪スマートヘルスプロジェクト「Health-O」,大阪市・大阪産業局の「GLOBAL Tex」の各パビリオンが展示を行った。

ナショナルパビリオンとして大きなブースを構えたイタリアパビリオン

ドイツパビリオンなどナショナルパビリオンは10か国が出展

また,展示だけでなく2会場で6カンファレンスが開かれた。25日には「スタートアップ」と「革新的医療イノベーション」,26日には「日本及びAPAC地域の課題解決」と「最先端医療のアップデート」,27日には「FUTURE HEALTH SUMMIT〜AI×Healthcare=Global wellbeing」と「ヘルスケア・サスティナビリティ」をテーマにプログラムが組まれた。このうち,招待制で行われた「FUTURE HEALTH SUMMIT」では,前・内閣総理大臣で衆議院議員の岸田文雄氏が開会の挨拶を行った。また,26日の「日本及びAPAC地域の課題解決」の中では,「日本のヘルスケア産業の課題」や「急性期医療の持続可能性—遠隔集中治療が果たすべき役割と課題」などのセッションが用意された。

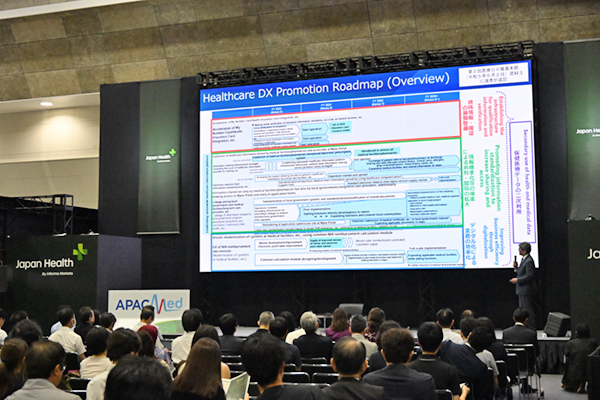

「日本のヘルスケア産業の課題」では,厚生労働省医務技監の迫井正深氏が,国が進める医療DX施策について,「資格情報・確認の基盤整備」「情報標準化などの推進による共有・閲覧の拡大」「デジタル化による業務の効率化」を目的としたそれぞれの施策を説明。これを推進することで,保健医療データの二次利用も進むと述べた。また,医療政策機構理事の武藤真祐氏は,日本の場合,経済の低迷や少子高齢化により医療の維持が困難となっており,外来,入院,在宅医療の患者数の減少と,高度な専門分野を中心に医師数の減少が進んでいることを指摘した。

「日本のヘルスケア産業の課題」では厚生労働省医務技監の迫井正深氏が医療DX施策を説明

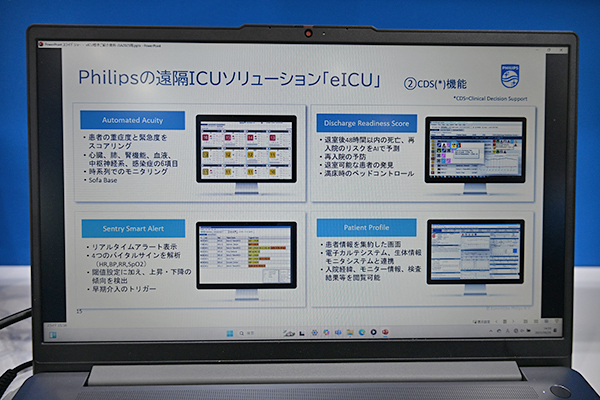

次いで行われた「急性期医療の持続可能性—遠隔集中治療が果たすべき役割と課題」では,特定非営利活動法人日本遠隔医療協会特任上席研究員の長谷川高志氏が座長を務めて5名が発表した。昭和医科大学集中治療医学講座特任教授の小谷 透氏は,(株)フィリップス・ジャパンの遠隔集中治療ソリューション「eICU」の導入経験を報告。マンパワー不足の解消や医療の標準化,質の向上が図られたことを紹介した。また,横浜市立大学附属病院集中治療部部長の高木俊介氏は,「病院経営と遠隔ICU」をテーマに発表した。高木氏は,病院経営の厳しい現状を指摘した上で,その改善にはデジタルトランスフォーメーション(DX)が不可欠だと説明。遠隔ICUはDXの良い事例だと述べた。オンラインで発表した和歌山県立医科大学地域医療支援支援センターセンター長・教授の蒸野寿紀氏は,和歌山県における遠隔医療推進のためのITなどのデジタル技術の活用について説明した。その上で,遠隔集中治療の取り組みについて解説し,地域医療を守るための仕組みづくりであると述べた。

ICUの効率化や人手不足解消に向けた遠隔集中治療について意見を交換した

「急性期医療の持続可能性—遠隔集中治療が果たすべき役割と課題」

「日本及びAPAC地域の課題解決」では,ほかにもフィリップス・ジャパン共催のランチョンセミナー「医療現場のサステナビリティ:医療機関とホームケアの視点から」などが設けられた。本セミナーでは,クリニック,在宅医療,医療的ケア児の災害支援について3名が発表した。最初に発表したあいち健康クリニック理事長の加古伸雄氏は,「BlueSealマグネット」を採用したヘリウムフリーMRI「MR5300」の導入・使用経験を報告。限られた資源であるヘリウムを守るとともに災害に強い施設にするため,同機種を採用したとし,サステナビリティの視点からのMRI導入について解説した。また,医療法人財団はるたか会理事長の前田浩利氏が医療的ケア児の在宅人工呼吸療法について,あおぞら診療所うえの院長の戸谷 剛氏が医療的ケア児に対する災害時の支援について紹介した。

ランチョンセミナー「医療現場のサステナビリティ:医療機関とホームケアの視点から」では

ヘリウムフリーMRI「MR5300」の使用経験などを報告

ランチョンセミナーを共催したフィリップス・ジャパンは,Japan Healthのプラチナスポンサーを務めた。ブースでは,ビジョンとして「Better care for more people」を掲げ,「ワークフローの最適化」「サステナビリティ」「災害対策」の3テーマを設けて展示を行った。サステナビリティへの取り組みとしては,BlueSealマグネットや,MRIおよび血管撮影装置の二酸化炭素排出量の最適化などを紹介。ワークフローの最適化については,MRIに搭載される人工知能(AI)を用いた画像再構成技術「SmartSpeed AI」をアピールした。さらに,eICUもワークフローの最適化とサステナビリティにつながるソリューションとして,入場者の関心を集めた。

プラチナスポンサーを務めたフィリップス・ジャパン

ヘリウムフリーを実現する「BlueSealマグネット」

ワークフローの最適化に寄与する「SmartSpeed AI」

ワークフローの最適化とサステナビリティにつながる「eICU」

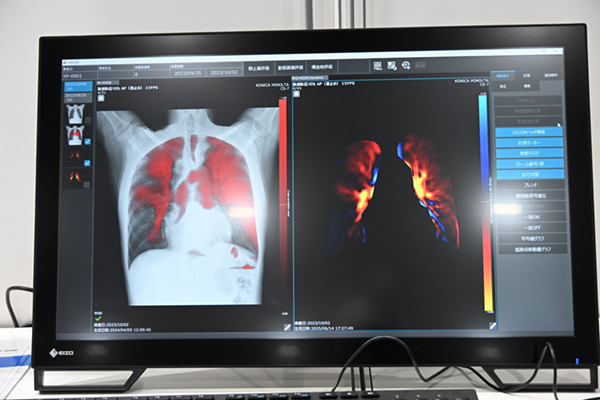

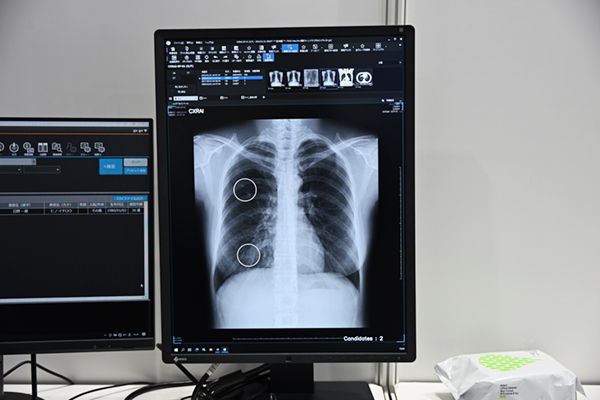

このほかにも画像診断装置に関しては,コニカミノルタ(株)がブースを構えて,デジタルX線動態撮影システムやカセッテ型デジタルX線撮影装置「AeroDR」シリーズ,胸部X線画像診断支援AI「CXR Finding-i」,超音波診断装置「SONIMAGE UX1」を展示。また,2025年に創業150周年を迎え、国産初の直流式医療用X線装置を製造した(株)島津製作所は,1918年から製造を開始したダイアナ号をパネルで紹介していた。企業以外では東京女子医科大学が,(株)NTTドコモなどと開発を進めるスマート治療室とCOBS(Communication Business System for medical providers)デバイスを組み合わせた「モバイルスマート治療室(モバイルSCOT)」を展示し,遠隔医療のデモンストレーションを行った。

デジタルX線動態撮影システムのX線動画解析ワークステーション「KINOSIS」

コニカミノルタの胸部X線画像診断支援AI「CXR Finding-i」

創業150周年をアピールした島津製作所

東京女子医科大学がNTTドコモなどと開発を進める「モバイルスマート治療室(モバイルSCOT)」

「モバイルスマート治療室(モバイルSCOT)」車内でのデモンストレーション

Japan Healthには3日間で9516人が来場。日本の技術を海外に広くアピールする機会となったとともに,国際交流を深めるイベントとなった。なお,2026年は名称を「WHX Osaka」に変更し,6月24日(水)〜26日(金)の3日間の日程で,インテックス大阪で開催される予定だ。

一方,EXPO 2025 大阪・関西万博の会場では,テーマウィーク「健康とウェルビーイングウィーク」のイベントとして,「HEALTH DESIGN 輝き,生きる。Live Brighter」が6月21日(土)〜29日(日)まで,会場内のEXPOメッセで行われた。本イベントはウェルネス,医療に関するデジタル技術などが展示され,入場者が体験できるように構成。再生・細胞医療・遺伝子治療や障がい者の自立支援機器,次世代医療機器の体験コーナーなど8エリアに分けて構成された。このうち,次世代医療機器の体験コーナーでは,エルピクセル(株)の画像診断支援AI「EIRL」のデモンストレーションが行われたほか,国産初の手術支援ロボットである(株)メディカロイドの「hinotori」の操作体験などが設けられ,来場者が行列をつくっていた。最新の技術に体験できる機会ということで,家族連れも多く,会場は活気にあふれていた。

EXPO 2025 大阪・関西万博の会場内で行われたJapan Healthの関連イベント

「HEALTH DESIGN 輝き,生きる。Live Brighter」

「HEALTH DESIGN 輝き,生きる。Live Brighter」は8エリアに分けて

ウェルビーイング・医療に関するデジタル技術を紹介

画像診断支援AI「EIRL」のデモンストレーションを行ったエルピクセル

国産初の手術支援ロボット「hinotori」

●問い合わせ先

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

Japan Health実行委員会

TEL 03-5296-1034

E-mail japanhealth-jp@informa.com