第53回日本磁気共鳴医学会大会(JSMRM 2025)が開催

2025-9-18

テーマは「異分野とのクロストーク」

第53回日本磁気共鳴医学会大会(JSMRM 2025)が,2025年8月29日(金)〜31日(日)の3日間,アクリエひめじ(姫路市文化コンベンションセンター)(兵庫県姫路市)で開催された。大会長は三木幸雄氏(大阪公立大学)が務めた。29日に行われた開会式で挨拶に立った三木氏はテーマについて触れ,MRI分野の視点から見て異分野である核医学や放射線治療,再生医療,人工知能(AI),データサイエンスといった分野の方々との対話を通じて,MRIのさらなる発展につながる場,新たな共同研究の可能性を模索する機会にしたいと述べた。次いで登壇した同学会理事長の小畠隆行氏(量子科学技術研究開発機構)は,2025年大阪・関西万博の影響を受ける中で,無事に開催できることについて,大会長,実行委員長ほか各委員に感謝の意を表した。そして,今回のテーマについて,異分野とのクロストークを通じて,MRIの可能性が広がっていくことが望まれると挨拶した。

大会長:三木幸雄 氏(大阪公立大学)

理事長:小畠隆行 氏(量子科学技術研究開発機構)

第53回日本磁気共鳴医学会大会(JSMRM 2025)

会場のアクリエひめじ

プログラムは,今回のテーマに合わせ異分野交流セッションを7つ用意。シンポジウムは21セッション,海外招聘講演が2題,教育講演が13題,ほかに一般演題(口述)などが設けられた。また,恒例となった韓国Korean Society of Magnetic Resonance in Medicine(KSMRM)とのジョイントセッションも行われた。このほか,8月30日にはISMRM JPC 2025〔会長:桐生 茂氏(国際医療福祉大学)〕が同時開催された。

8月30日に行われたISMRM JPC 2025

開会式後に行われた異分野交流セッション1「MRIと核医学で広げる画像診断」では,石井一成氏(近畿大学)と大野和子氏(京都医療科学大学)が座長を務め,5名が発表した。まず,甲斐田勇人氏(近畿大学)が「PET装置,PET-CT装置の基本」をテーマに,半導体検出器搭載装置の技術的特徴や,PETとMRIにおけるTOFの違いなどについて概説した。次いで登壇した板垣孝治氏(京都大学医学部附属病院)は「PET/MRI 装置の特徴」と題して,PET/MRI装置の原理や撮像法,PET撮像における磁場の影響,微小集積への高い描出能といった特徴を説明した。

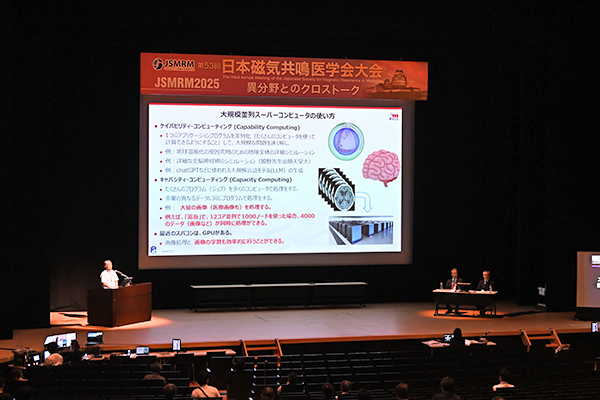

2日目の30日には,青木茂樹氏(順天堂大学)と山本 憲氏(順天堂大学)が座長を務め,異分野交流セッション3「画像ビッグデータ研究・データサイエンスの最前線」が設けられた。2番目に登壇した佐藤三久氏(順天堂大学)は,「スパコンと量子コンピュータは医療画像解析で何ができるか」をテーマに,量子コンピュータとスーパーコンピュータを連携させた計算プラットフォームを開発するJHPC-quantumプロジェクトについて解説した。次いで,森 進氏(ジョンズホプキンス大学)は,「リアルワールド(脳ドック)データに基づく脳の慢性疾患の観察的コーホート研究の可能性」と題して発表した。森氏は,脳ドックのデータベースを構築し,リアルワールドデータを用いた健常者の加齢による脳萎縮の研究成果などを報告した。また,小林和馬氏(国立がん研究センター/国立情報学研究所)は,「Human-in-the-Loop型アプローチで創る医療AI」をテーマに,スケッチによるCTやMRIの画像検索システムについて発表した。

同じく,30日に行われた異分野交流セッション5「MRIにおけるAI技術の展望:異分野連携の課題と可能性」では,植田大樹氏(大阪公立大学)が座長を務めた。最初に,小橋昌司氏(兵庫県立大学)が「医工連携研究の解像度を上げる:目標共有の壁をどう越えるか」と題して,学生主体で進む研究の実際について報告した。次いで登壇した島原佑基氏〔医療AI推進機構(株)/Bio Engineering Capital(株)〕は,「医療AI開発における産学連携の課題と期待」をテーマに発表した。島原氏は,研究開発から社会実装に至るまでの法規制対応や販売などの課題について解説した。

30日には異分野交流セッション6「MRリニアックとMR画像に基づく放射線治療の新たな展開」も行われた。座長は澁谷景子氏(大阪公立大学)と伊東克能氏(山口大学)が務めた。「MR-Linacの特徴と留意点:医学物理士の立場から」をテーマに発表した田中祥平氏(東北大学)は,MRリニアックの原理や技術的特徴,治療の流れ,特有の物理現象を解説。さらに,技術動向としてオートコンツーリングの開発状況やAIによる線量検証などを報告した。また,井口治男氏(大阪公立大学)は,「Precision Oncologyに向けた高精度がん治療:1.5T-MRリニアックが拓く機能画像誘導適応放射線治療の臨床展開」をテーマに,膵臓がんにおける適用などを解説した。

最終日31日には,異分野交流セッション7「病態に潜むNeurofluidの変化」が設けられた。田岡俊昭氏(名古屋大学)と亀田浩之氏(北海道大学)が座長となり,5名が発表した。安井正人氏(慶應義塾大学)は,「脳の水動態が解き明かす脳疾患の病態生理」をテーマに,アクアポリン4の役割などを解説した。また,大谷智仁氏(大阪大学)は,「脳の水動態MRIを紐解くための数理」と題して,計算力学を用いた脳内の水動態を明らかにするための数理モデル,拡散強調での水動態計測について説明した。

今大会の特色となった異文化交流セッション

シンポジウムについては,29日にシンポジウム8として恒例企画の「CampFire Talks 2025 in the Castle『レジェンドと語ろう』」が行われた。青木伊知男氏(量子科学技術研究開発機構)と福永雅喜氏(自然科学研究機構生理学研究所)が座長を務め,巨瀬勝美氏〔(株)エムアールアイシミュレーションズ〕と杉村和朗氏(兵庫県病院局)の2人のレジェンドが,MRIにかかわる自身の研究や臨床を振り返った。

巨瀬勝美氏(エムアールアイシミュレーションズ)と杉村和朗氏(兵庫県病院局)を囲んだ

「CampFire Talks 2025 in the Castle『レジェンドと語ろう』」

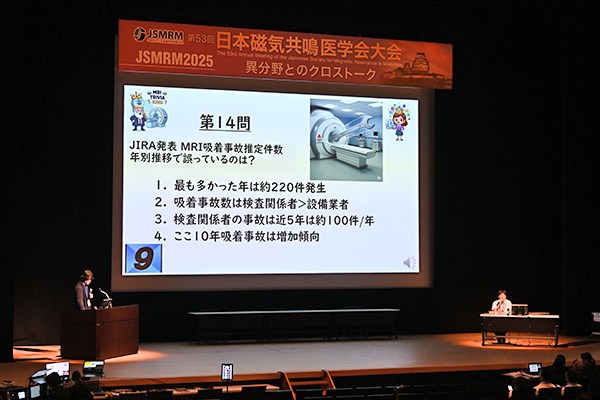

同じく30日には,シンポジウム13「MR雑学王クイズ」が行われた。鈴木雄一氏(東京大学医学部附属病院)が座長を務めて,出題されたクイズを参加者がスマートフォンを介して解答していく企画で,多くの参加者を集めた。

会場参加型のシンポジウム13「MR雑学王クイズ」

31日には,タ キンキン氏(北海道大学)と飯間麻美氏(名古屋大学)が座長を務めて,シンポジウム18「ISMRM 2025で見えた新たな地平線」が行われた。このシンポジウムでは,ISMRM 2025でProgram Chairを務めた山田 惠氏(京都府立医科大学),Named Lectureを行った市川新太郎氏(山梨大学)が自身の経験を紹介した。

さらに,31日には,シンポジウム21「RTとMDで考える臨床画像のあり方:日常診療編」が設けられた。加藤 裕氏(名古屋大学医学部附属病院)が座長を務めたこのシンポジウムは恒例企画で,医師と診療放射線技師の2人1組で発表を行う。今回は,坪山尚寛氏(神戸大学)と曽宮雄一郎氏(神戸大学医学部附属病院)の「RTとMD連携による直腸癌MRIのプロトコル構築」など,4題の発表が行われた。

31日には表彰式と閉会式も行われた。表彰式では,三木氏から各賞の受賞者に表彰状が贈られた。続く閉会式では,次回第54回大会の大会長を務める吉浦 敬氏(鹿児島大学)が挨拶を行った。次回は,2026年10月16日(金)〜18日(日)の日程で,城山ホテル鹿児島(鹿児島県鹿児島市)を会場に行われる。テーマには,「MR維新―知の噴火が未来を描く―」が掲げられた。

表彰式では各賞の受賞者と三木氏が記念撮影

第54回大会長:吉浦 敬 氏(鹿児島大学)

企業展示と併設されたポスター会場

企業展示には25社が出展

●問い合わせ先

第53回日本磁気共鳴医学会大会運営事務局

株式会社コンベンションリンケ-ジ内

TEL 06-6772-6389

E-mail jsmrm2025@c-linkage.co.jp

https://www.c-linkage.co.jp/jsmrm2025/