セミナーレポート(キヤノンメディカルシステムズ)

第52回日本磁気共鳴医学会大会が2024年9月20日(金)〜22日(日)の3日間,幕張メッセ国際会議場(千葉県千葉市)にて開催された。20日に行われたキヤノンメディカルシステムズ社共催のランチョンセミナー5「DLR-MRIの進歩と今後の可能性」では,愛媛大学大学院医学系研究科放射線医学の城戸輝仁氏が座長を務め,藤田医科大学医学部放射線診断学の大野良治氏と自治医科大学附属さいたま医療センター放射線科の真鍋徳子氏が講演した。ここでは,真鍋氏の講演内容を報告する。

2025年5月号

第52回日本磁気共鳴医学会大会ランチョンセミナー5 DLR-MRIの進歩と今後の可能性

AIと4D Flowで解き明かす心動態の次の一手

真鍋 徳子(自治医科大学附属さいたま医療センター放射線科)

心臓MRIは,特有のアーチファクトや画質不良,解釈が難しい,撮像時間が長いといった課題があるため,現状,循環器領域の画像診断件数はCTが圧倒的に多い。一方,近年では心臓MRIにおいても人工知能(AI)が用いられるようになり,課題が解決されつつあるほか,MRIならではの評価が注目されている。本講演では,キヤノンメディカルシステムズの超解像画像再構成技術「Precise IQ Engine(PIQE)」の心臓MRIへの応用と,4D Flow MRIによる血行動態の評価について,症例を踏まえて報告する。

AI(PIQE)で変わる心臓MRI

Deep Learning Reconstruction(DLR)であるPIQEは,低解像度画像を高SNR・高解像度画像に変換する技術である。System Software Version 10.0より適用範囲が拡大し,心臓MRIのほとんどのシーケンスに適用可能となった。

1.心サルコイドーシス

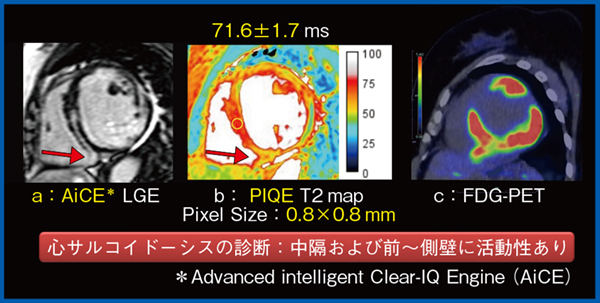

症例1は50歳代,女性,造影CTにて心筋梗塞が疑われたが,冠動脈CTでは異常を認めず,精査目的でMRIを施行した。5mmスライス厚の遅延造影MRIでは下壁中層の心筋バイアビリティは保たれ,心外膜側優位の遅延造影像であることが明瞭であり,心サルコイドーシスを疑う所見であった。さらに,別のスライスでは,中隔および側壁にも濃染を認めた(図1 a)。PIQEを適用したT2 map(図1 b)では,遅延造影に合致する中隔部分,および右室と左室の接合部に高信号を認めた(→)。FDG-PET(図1 c)でも遅延造影に合致した範囲に集積亢進を認め,中隔および前〜側壁の活動性の心サルコイドーシスと診断された。

図1 症例1における活動性の評価

2.心アミロイドーシス

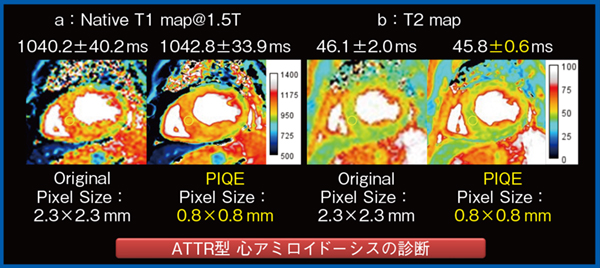

心アミロイドーシスは,遅延造影MRIにおけるびまん性の心内膜下の造影増強や,T1 mapにてT1値が高値を示すなどの特徴がある。また,T2 mapは浮腫や炎症の評価が可能であり,心アミロイドーシスにおいては,ATTR型ではT2値の上昇がなく,AL型ではT2値が上昇することが報告されている。

症例2は,70歳代,男性,native T1 map(図2 a)にてT1値が約1040msと上昇しており(当センターの正常値は950ms),心アミロイドーシスが疑われる。T2 map(図2 b)では,T2値が50ms以下とほぼ正常値であることから,ATTR型心アミロイドーシスの診断となった。

なお,PIQEを適用した画像は,T1 map,T2 mapのいずれにおいても,測定値に影響を与えずノイズのみを低減していることが見て取れる(図2)。

図2 症例2:T1 / T2値による心アミロイドーシスの病型評価

3.ファブリー病

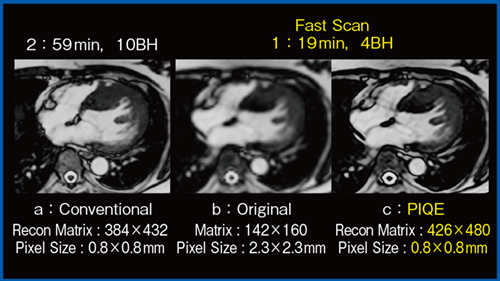

PIQEは再構成で分解能を向上できるため,収集マトリクスを落とすことで撮像時間の短縮,あるいは息止め回数の低減が可能である。症例3は,70歳代,女性,ファブリー病の症例である。心臓が肥大しているため,左室全体のシネ撮像には10回ほどの息止めを要し,撮像時間も約3分と長い(図3 a)。「Fast Scan」のオリジナル画像(図3 b)では,息止め4回,約1分20秒で撮像できるものの,収集マトリクスの低下に伴い不鮮明となるが,PIQEを適用することで,従来法と比べても遜色のない画像が得られる(c)。

図3 症例3:ファブリー病の2Dシネ撮像におけるPIQEの効果

4D Flow MRIによる血行動態の可視化

1.2D法と比較した4D Flow法の強み

2Dのphase contrast法と比較し,4D Flow MRIでは,(1) レトロスペクティブに任意の血管の解析が可能,(2) 複数部位あるいは複数血管の解析が可能,(3) streamlineやpathlineにより血流(渦流)を可視化できる,(4) 壁面剪断応力(wall shear stress:WSS)やenergy loss(EL)などの新しいパラメータが得られる,などの特長がある。

2.経皮的大動脈弁留置術(TAVI)における治療効果の可視化

大動脈弁狭窄症の症例において,TAVI前後の血流の変化を4D Flow MRIにて評価したところ,術前には上行大動脈に大きな縦渦があり,非常に速い加速血流を認めたが,術後には消失し,血流が層流(血管断面に対し真っすぐな血流)へと変化していた1)。また,術前には血流の速い部分のWSSが上昇していたが,術後には不均一性が改善していた1)。

このような症例を前向きに検討し,TAVI前後での血行動態を比較した。血流が速い部分の血管壁の偏心性について,冠動脈の左右や術前後で差はなかったが,らせん流は術後に大きく低下した。また,上行大動脈のWSSも術後に低下していた2)。さらに,現在,日本で使用できる2種類の生体弁〔バルーン拡張型弁(BEV)と自己拡張型弁(SEV)〕について,弁の違いによる血行動態の差を検討したところ,術後には縦渦と横渦のいずれも改善し,特にSEVではらせん流が有意に低下した3)。

3.肺動脈狭窄の評価

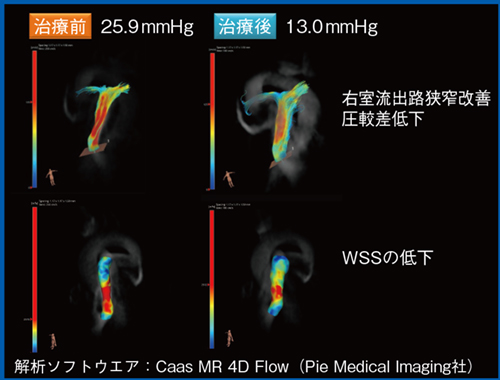

症例4は,30歳代,男性,肺動脈の右室流出路狭窄の症例である。4D Flow MRIによる血流解析では,通常,肺動脈弁の狭窄部手前の血流は85cm/s程度であるが,本症例では256cm/sと,約3倍に上昇していた。狭窄が強い症例はカテーテル検査のリスクが大きいため,4D Flow MRIにて非侵襲的に圧較差を測定したところ,治療前の25.9mmHgから,治療後には13.0mmHgと約半分に低下し,局所的に増加していた肺動脈のWSSも改善していた(図4)。

図4 症例4:治療前後の圧較差およびWSSの評価

4.4D Flow MRIにおけるPIQEの有用性

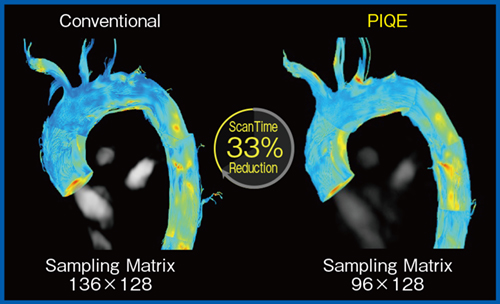

4D Flow MRIは,上記のほか,骨盤内巨大動静脈奇形(AVM)のコイル塞栓術後評価や,肺AVMの細いfeederの血流評価などにも有用である。一方で,撮像時間が長く,解析に手間がかかるという課題がある。PIQEは再構成で分解能を向上できるため,収集マトリクスを落としセグメント数を減らすことで撮像時間の短縮が可能となる(図5)。また,小血管の解析については血管マージンの抽出がポイントであり,PIQEの高分解能化による解析精度向上が期待できる。

図5 PIQEの適用による4D Flow MRIの撮像時間の短縮

まとめ

心臓MRIにPIQEを適用することで,画質改善や定量解析の精度向上が可能となる。また,4D Flow MRIは,CTでは困難な,非侵襲的な血行動態の可視化や定量化が可能である。MRIがより発展していくために,今後,4D Flow MRIが重要なカギになると考える。

*記事内容はご経験や知見による,ご本人のご意見や感想が含まれます。

*本記事中のAI 技術については設計の段階で用いたものであり,本システムが自己学習することはありません。

●参考文献

1)Komoriyama, H., Oyama-Manabe, N., et al., Eur. Heart J. Cardiovasc. Imaging, 21(1): 21, 2020.

2)Komoriyama, H., Oyama-Manabe, N., et al., J. Cardiovasc. Magn. Reson., 23(1): 81, 2021.

3)Takahashi, Y., Oyama-Manabe, N., et al., J. Cardiovasc. Magn. Reson., 25(1): 60, 2023.

真鍋 徳子(Oyama-Manabe Noriko)

1997年 北海道大学医学部医学科卒業。2005年 同大学大学院医学研究科博士課程修了。2004〜2007年

Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical CenterおよびBrigham and Women’s Hospital留学。北海道大学病院放射線診断科助教,講師,診療准教授を経て,2020年より自治医科大学総合医学第一講座放射線科教授 /同大学附属さいたま医療センター放射線科科長。

- 【関連コンテンツ】