技術解説(キヤノンメディカルシステムズ)

2025年4月号

Cardiac Imaging 2025

進化するMRI Cardiac Imagingの可能性

清水 誓子[キヤノンメディカルシステムズ(株)MRI営業部]

心臓MRI検査は,心臓の形態から機能などを詳細に評価できる検査手法として,臨床現場で重要な役割を果たしている。近年,CTやMRIなどの医用画像にAI技術の導入が進み,画像再構成や自動解析などの技術が向上している。

キヤノンメディカルシステムズでは,AI技術の一つであるディープラーニングを用いた画像再構成技術開発にいち早く取り組み,2019年にSNR向上技術である「Advanced intelligent Clear-IQ Engine(AiCE)」,2023年には超解像技術である「Precise IQ Engine(PIQE)」をMRI装置に搭載した。現在までに,このdeep learning reconstruction(DLR)技術であるAiCEやPIQEを搭載したMRI装置は国内で547台(2024年12月末時点:予定含む)以上導入されており,そのさまざまな臨床有用性が報告されている。

本稿では,DLR技術であるPIQEを用いた心臓MRI定量検査のさらなる進化と可能性について紹介する。

■DLR技術の進化と心臓領域における活用

心臓MRI検査は,息止め下で行われることが多い。MRIでは撮像時間と分解能・SNRがトレードオフの関係にあるため,息止め時間を短縮するために,分解能やSNRを犠牲にしなければならない場合がある。しかし,AiCE,PIQEは,このトレードオフを解消することが期待できる。

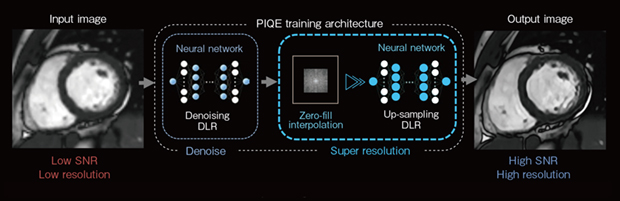

PIQEは,denoisingとzero-fill interpolation processing(ZIP)の問題を解決した超解像技術(up-sampling)の2つの最適化されたニューラルネットワーク(convolutional neural network:CNN)を用いて,低SNR・低分解能の画像から高SNR・高分解能の画像を出力することができる。この技術を心臓撮像に用いれば,phase encode(PE)方向の収集マトリックスを落とした短い息止め時間でも高画質な画像を取得することができる(図1)。

循環器領域におけるPIQEの臨床応用としては,シネMRI,遅延造影(late gadolinium enhancement:LGE),心筋T1/T2/T2* mapping,4D Flow MRIなど多岐にわたり,検査時間短縮,高分解能化,定量解析の精度向上などの可能性が期待されている。

図1 Precise IQ Engine(PIQE)概要図

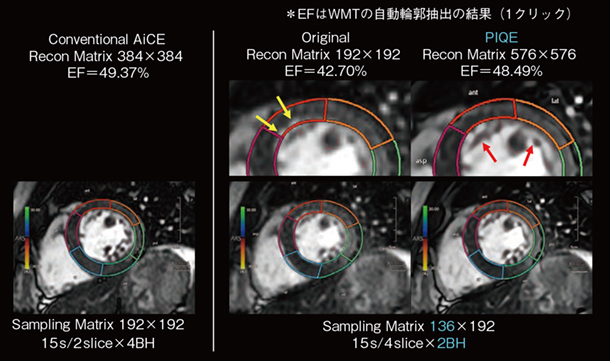

■PIQE:シネMRI

シネMRIは,左室容積測定のゴールドスタンダードであり,正確な心機能および局所壁運動,弁運動などの形態診断に有用である。また,現在注目されているfeature trackingを用いた心筋ストレインの定量解析にも使用されている。正確な形態診断,定量解析には,空間分解能の向上が不可欠である。PIQEは時間を延長せずに高分解能画像の取得が可能であるため,シネMRIに適している。シネMRIにPIQEを適用し,オートトラッキングで処理したストレイン解析結果を図2に示す〔「Vitrea」に搭載の「MR Wall Motion Tracking(WMT)」使用〕。PIQEは再構成で分解能を向上できるため,PE方向の収集マトリックスを落とすことで,息止め時間の短縮もしくは息止め回数の低減が可能となる。また,従来法で解析した駆出率(EF)が49.37%であったのに対し,PIQEを適用した時短画像では48.49%と,定量精度は担保されている。さらに,高分解能化によって,オートトラッキングでの心筋壁(↓)や乳頭筋(↑)の検出率が向上しており,定量評価の精度を向上させる可能性がある。

図2 Vitrea WMTによるオートストレイン解析

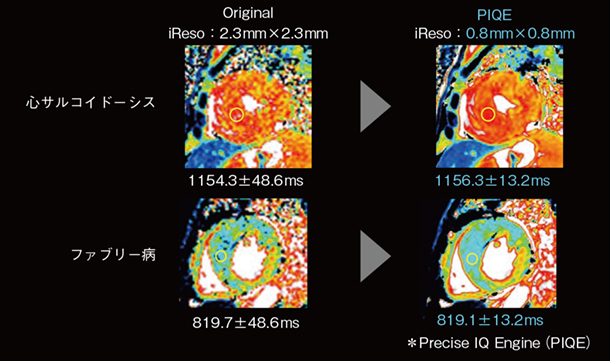

■PIQE:心筋T1/T2/T2* mapping定量精度向上

心筋mappingは心筋組織を定量的に可視化する手法であり,心筋炎症評価のT2map,心筋鉄沈着評価のT2*map,アミロイドーシスやファブリー病などに対する臨床有用性などが提唱されている心筋T1mapなどがある。ここで,PIQEを用いたnative T1mapの心サルコイドーシスとファブリー病の臨床例を図3に示す。

オリジナルとPIQE適用画像を比較すると,定量値にほとんど変化がないことがわかる。定量評価では,再構成処理によって元の情報が損なわれてはならない。PIQEは,定量値を変化させずにノイズのみを除去し,高SNRかつ高分解能化を実現できるため,心筋性状範囲を正確に把握できるmapを得られる可能性が高まり,診断能向上が期待される。

図3 Native T1map のPIQE適用臨床例

(臨床データご提供:自治医科大学附属さいたま医療センター・真鍋徳子先生)

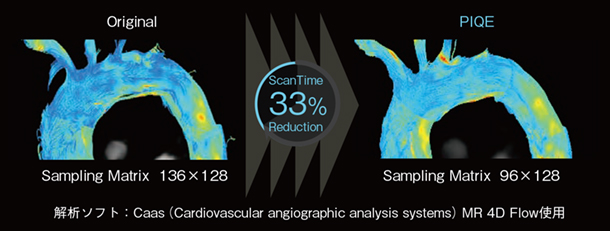

■PIQE:4D Flow MRI検査時間短縮

4D Flow MRIは,三次元空間内の血流ベクトルと時間変化を同時に取得し,血流情報を4Dで可視化できる手法である。これにより血管壁剪断応力(wall shear stress:WSS),振動剪断指数(oscillatory shear index:OSI)などを取得可能であり,これらのパラメータを用いて,各病態や生理的な現象の解明が試みられている。しかし,4D Flow MRIは撮像時間が長いという懸念点がある。これを解決する手法の一つとしてPIQEがあり,図4のように,33%の撮像時間短縮が試みられている。PIQEにより4D Flow MRI撮像を行うハードルが低くなり,時間に制約がある臨床検査内で実施できれば,さらなる病態解明に貢献できる可能性がある。

図4 「Caas MR 4D Flow」(Pie Medical Imaging社)によるPIQE適用例

本稿では,PIQEを用いた高分解能画像による循環器領域における診断精度の向上の可能性を述べた。PIQEは,MRIにおいてトレードオフの関係にある高分解能・高SNRと撮像時間短縮を解決できる可能性がある技術である。PIQEを心臓MRIに応用することにより,正確な診断,さらには新たな知見発見の一助になれば幸いである。

*本記事中のAI技術については,画像再構成に用いるネットワーク構築にディープラーニングを使用しており,本システム自体に自己学習機能を有しておりません。

●問い合わせ先

キヤノンメディカルシステムズ(株)

広報室

TEL 0287-26-5100

https://jp.medical.canon/