FileMakerによるユーザーメード医療ITシステムの取り組み

ITvision No.53

副院長兼心臓血管センター所長 中村 茂 氏,臨床工学科 岡田忠久 氏,舘 智子 氏

救急科 部長 寺坂勇亮 氏

Case56 京都桂病院 Claris FileMakerを活用した診療データ管理やシステム連携で業務を支援し医療DXを推進

左から舘 氏,中村 氏,岡田 氏

京都市西京区の京都桂病院(551床)は,がん医療に対する手術支援ロボットや高精度放射線治療,救急センターなどを備えた高度急性期医療を提供する京都市西部,乙訓地域,京都中部地域の基幹病院だ。心臓血管センターは1997年に開設,血管撮影室3部屋,CCU 10床,50床の病床があり,循環器内科と心臓血管外科が連携して年間約2800 件のカテーテル検査・治療を行っている。同センターでは開設当初から,Claris FileMakerプラットフォームによるカテーテル検査台帳やカテ室の予約管理などのシステム化に積極的に取り組んできた。また,救急科では2023 年1 月の新病棟のオープンを機に,救急システム「NEXT Stage ER」〔(株)TXP Medical〕を導入するなど,診療をサポートする医療DXの取り組みが進められている。その経緯と現状を取材した。

心臓カテ治療の診療データの管理をFileMakerで内製開発

心臓血管センターでのFileMakerによるデータベース構築について,副院長兼センター所長の中村茂氏は,「ドイツから帰国した初代センター長の加藤修先生の方針で,海外と同様に心カテの診療データ管理をデジタル化していました。電子カルテシステムが稼働する以前から,心臓血管センターが先行してネットワークを構築し,カテーテル室(カテ室)の予約や診療データのデジタル化に取り組んでいました」と述べる。心カテの検査・治療で発生する診療データは詳細かつ膨大で,これを管理するためのデータベースとして採用されたのがFileMakerだった。システム構築は臨床工学科が中心となった。同科科長の岡田忠久氏は,「最初は私ともう1 人の担当者の2人で構築を始めました。カテーテル検査台帳(カテ台帳)と予定システムの開発から始まり,必要に応じて医師やスタッフの勤務表などの機能も追加していきました」と説明する。

2011年の電子カルテシステム(富士通製HOPE EGMAIN-GX)稼働後,カテ室の検査予約などの一部の機能は移行したものの,カテ台帳など診療の核となる機能は継続してFileMakerが使用されている。カテ室の予定は放射線情報システム(RIS)での運用となったが,患者情報やオーダ情報はFileMakerの予定表に取り込んで管理している。岡田氏は,「FileMakerに蓄積してきたデータがあるので,継続して電子カルテから必要なデータを取り込んで使っています」と説明する。

医師の視点で見たFileMakerの3つの強み

1990年代から心カテの診療データ管理にFileMakerを活用してきた中村氏は,FileMakerによる診療データ管理には,次の利点があるという。(1)PTCAなど手技ごと・血管ごとに詳細なデータを管理。そのデータを抽出して解析や学会発表に利用できる。(2)予約・スケジュール管理の効率化。カテ室の予定表をFileMakerで管理し,病棟や外来からリアルタイムで確認可能になった。(3)電子カルテの不得手な検索・解析機能を補完。電子カルテは記録の閲覧には適しているが,検索やデータ分析には向かない。FileMakerなら必要なデータを自在に収集・検索できる。中村氏は,「心カテの診療データは,漠然とした記録ではなく,なぜその治療を行ったかの根拠となるデータを記録することが必要です。そういった細かい要求に対応するのは電子カルテでは難しく,それがFileMakerを使い続けてきた理由です」と話す。

働き方改革と医療DXを推進するために人材を育成

現在,FileMakerのデータベースには,心臓血管センターの外科(心臓血管外科)や血液浄化センターのシステム(立ち上げの2003年から20年間使用),ペースメーカー(植込み型心臓電気デバイス:CIEDsの管理),資産管理(人工呼吸器やシリンジポンプなどME機器の利用状況,在庫管理),臨床工学技士の勤務表や医師の待機表などがある。FileMakerの開発体制は現在,岡田氏と同じく臨床工学科の舘智子氏,そして病院の情報システム課兼務の山下友樹氏の3人で当たっており,人材が着実に増えつつある。岡田氏は,FileMakerシステムの継続性も考えて,若いスタッフの育成にも取り組んでいるという。

FileMakerとRFIDによる医療材料の一元管理

岡田氏はFileMakerを使う利点について,システム間をつなぐ連携の役割を挙げる。そのメリットを生かして構築したのが,RFIDを利用したカテーテル検査室の在庫管理システム(菱電商事との共同開発)である。心カテに使用されるステントやバルーンなどの医療材料は,その多くが高度管理医療機器(クラスⅣ)であり,医療安全のために患者への使用履歴の管理が求められる。それだけでなく,1点が数十万円するなど非常に高価で,病院経営の観点からも厳密な管理が必要となる。しかし,患者の治療に集中する中で医療材料も15点以上使用することから,医事請求漏れ,未使用材料誤廃棄などが起こっていたのが実情だ。そこで同センターでは,非接触で読み込みできるRFIDタグを用いて,医療材料の入庫から廃棄の流れ(トレーサビリティ)を管理する仕組みを構築した。心カテに使用する材料は,カテ室の壁面に設けられた棚に保管されており,物流センター(SPD)からカテ室に入庫する際にすべての材料にRFIDタグを貼付。使った材料は,RFIDタグをテーブルスキャナに置くだけで在庫管理データベースに登録される。RFIDタグシールが剥がれたり,読み取りをせずに廃棄されたりした場合に備えて,カテ室からのごみ廃棄場にRFIDを感知するアンテナとパトライトを設置し,未登録(未使用)のRFIDタグがあればアラームを鳴らすようにして誤廃棄や医事未請求を防いでいる。また,在庫管理(棚卸)では,RFIDスキャナで棚を外側からスクリーニングするだけで情報を読み込み,データベースと照合してチェックを行う。これによって棚卸の時間は1/10程度まで削減でき,在庫不一致も軽減できたという。

一方FileMakerでは,SQL Serverの物品マスタの管理,手技中の使用後材料の登録の際に患者のカテ台帳への登録などを行っている。舘氏は,「FileMakerを介してリレーションすることで,物品マスタのデータが反映され,医事課の請求に必要な情報を取り込むことができます。システム間の連携が容易にできるのがFileMakerのよいところだと思います」と述べる。岡田氏は,「在庫管理のデータベースとSPDを接続すると高額な費用が発生します。FileMakerをクッションにすることで,コストをかけずにデータを管理しながら,システム間の連携を構築することが可能です」と述べる。

カテ室の物品管理にRFIDを採用し在庫管理を効率化

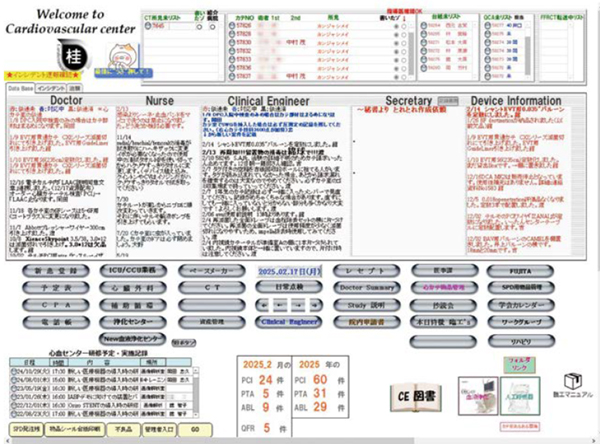

■京都桂病院のClaris FileMakerプラットフォームを活用したシステム

心臓血管センターデータベース基本画面

カテーテル台帳画面

植込み型心臓電気デバイス(CIEDs)管理画面

救急科でのNEXT Stage ERの活用

●年間6000台以上の救急車受入で京都・乙訓医療圏の救急医療を担う

京都桂病院の救急科は,二次後送病院として救急搬送のほか救急外来を受診するすべての患者の初期対応を行っている。2023年度には救急車搬入総数約6200件,ウォークインを含めた救急患者総数は約1万2000件となっている。現在,救急科の医師は12名だが,2015年の赴任以来,同院の救急医療を担ってきた救急科部長の寺坂勇亮氏は,「赴任当初,医師は私と研修医だけでしたが,地区唯一の500床規模の総合病院として積極的に救急患者を受け入れることで患者数は大きく増えてきました。それに合わせてスタッフも少しずつ増員して,2025年度は17名になる予定です。24時間365日の救急対応を行いながら,ワークライフバランスの取れた救急医療の提供をめざしています」と述べる。

2023年1月には,救急のER部門,放射線部門,ICU・CCUなど急性期のハイケアユニットを集約した新棟(新B棟)がオープンした。1階のER部門には,初療室3床,重症蘇生室,経過観察ベッド8床,診察室4部屋などがそろい,感染隔離対策が可能な個室や屋外のプレハブ待合室などポストコロナの救急対応が可能な体制が整っている。また,隣接する放射線部門にはCT2台,MRI2台など画像診断機器が整備され,開胸開腹による処置やIVRも可能な重症蘇生室を含めて診断から蘇生,治療への迅速な対応が可能になっている。そのほか,3階のハイケアユニット部門は,ICU6床,HCU12床(2025年5月からはICU8床,HCU10床),SCU6床があり,CCU10床と合わせて34床で,こちらもICU・HCUはすべて個室で感染対策が取られている。寺坂氏は,「重症患者の受け入れも増えており,新棟では6000台を超える救急搬送に応えるだけでなく,重症患者に対しても高度な医療を提供できる設計になっています」と述べる。

●救急部門にNEXT Stage ERを導入して診療を支援

救急部門では,新棟での運用を見据えて2022年10月からTXP MedicalのNEXT Stage ER(NSER)が稼働した。NSERは,Claris FileMakerプラットフォームで開発された救急外来に特化した救急情報管理システムで,大学病院や救命救急センターを中心に全国80施設で稼働している。NSERは,定型化・構造化されたテンプレートなどを用いた患者情報の入力支援,蓄積された情報のスタッフ間での共有,臨床研究や学会発表用のデータ利活用が容易にできるのが特徴だ。NSER導入のねらいを寺坂氏は,「救急患者数が急増する中で,NSERではデータ入力の負担軽減,データベース化による患者情報の共有の促進やデータ管理・解析の効率化をしたいと考えていました。従来,救急部門では,手書きと電子カルテでの診療情報管理で運用しており,転記による二重入力の負担やスタッフ間の情報共有,蓄積されたデータの利活用に課題を感じていました。NSERはFileMakerをベースに開発されていることから,救急現場の運用に合わせた迅速かつ柔軟な対応を期待したところです」と説明する。

NSERの導入後,救急外来で看護師が問診内容やバイタルデータの記録をNSERに入力することで,医師がリアルタイムに情報を共有できるようになった。寺坂氏は,「以前は電子カルテに入力していたのですが,情報が更新されるまでタイムラグが発生して最新のバイタルデータを確認できないことがありました。患者の情報も既往歴や要介護度などを救急車要請時や来院時に記録されるので,患者到着時には確認できるなど迅速な情報共有につながっています」と述べる。また,事務スタッフの救急日報は以前は手書きした内容を表計算ソフトなどに転記して集計していたが,NSERに直接入力することで転記の手間がなくなり,集計や検索なども容易になった。寺坂氏は,「NSERで転記など無駄な作業がなくなり,スタッフ間の情報共有によって業務効率化にもつながっています」と言う。

●ローコード開発のメリット生かして柔軟なシステムを構築

現在は,NSERの記録はコピー&ペーストで電子カルテに入力しているが,診療記録などで医師の利用が進んでいないのが現状だ。寺坂氏は,「ローコードで画面のレイアウトや 項目の追加などが容易にできるFileMakerの特性を生かして,看護師や医師の入力データを充実させていき,蓄積したデータを臨床研究や学会発表などに利用できるようにしていきたいですね」と述べる。

スタッフの拡充や重症症例の増加によって,今後はICUなどを含めたより広範囲の情報管理も必要になるが,寺坂氏は「臨機応変な対応が求められる救急部門では,ローコードで自由度の高いFileMakerの利用を基本として考えています。院内にも心臓血管センターのシステムを開発した臨床工学部門をはじめ,システム構築を担当するスタッフがいますので,FileMakerをベースにさまざまな可能性を追究していきたいですね」と今後を展望する。

救急科・寺坂勇亮部長

救急科ではNEXT Stage ERで入力支援など医療DXに取り組む

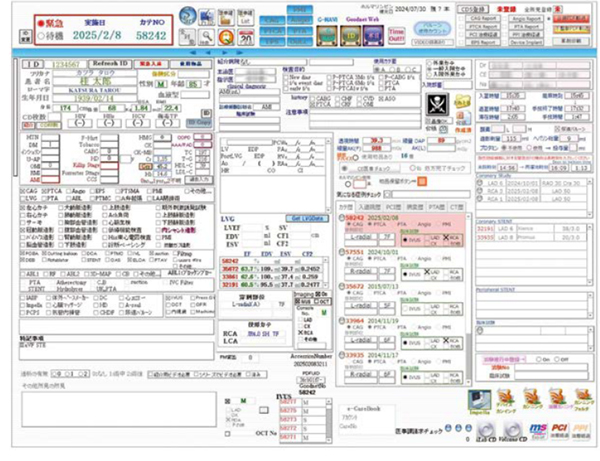

■京都桂病院救急科のNEXT Stage ER

NEXT Stage ERの患者一覧画面

看護師による問診記録入力画面

FileMakerをベースにさらなる医療DXに取り組む

中村氏は,「診療データの解析や統計のためにはFileMakerは非常に優れており,かつ新しく必要と思いついた項目を現場のスタッフに組み込んでもらうと,すぐに使えます。この機動力の高さを臨床現場では求めています。バージョンが上がるにつれて高度化していくので,若いスタッフには常に新しい知見を取り入れて使いこなせるようになってほしいと考えています」と述べる。

いち早くFileMakerを診療に取り入れ,その活用を広げている京都桂病院の診療を,ローコード開発プラットフォームがこれからも支えていく。

Claris 法人営業窓口

Email:japan-sales@claris.com

医療分野でのお客様事例 : https://content.claris.com/itv-medical

03-4345-3333(平日 10:00〜17:30)

社会福祉法人 京都社会事業財団 京都桂病院

京都市西京区山田平尾町17

TEL 075-391-5811

https://www.katsura.com/