Philips INNOVATION and VALUE(フィリップス・ジャパン)

2025年9月号

Ultrasound EPIQ Elite Elevate Expert Interview

プレミアム超音波診断装置*「EPIQ Elite Elevate」が肝疾患診療にもたらす新たな可能性 東京医科大学病院消化器内科准教授・杉本勝俊先生に聞く

株式会社フィリップス・ジャパンは2025年4月,「EPIQ Elite Elevate」の販売を開始した。従来製品と比べて*画質が改善されたほか,新たな自動化機能や高度なアルゴリズムの搭載,造影技術の進化などが図られ,検査者依存性やワークフローの改善が期待される。EPIQ Elite Elevateが提供するソリューションは,肝疾患診療に何をもたらすのか。新製品評価を行った東京医科大学病院消化器内科准教授・杉本勝俊先生にお話をうかがった。

自然な高画質と「AutoScan Assistant」「Auto ElastQ」などさまざまな自動化機能に期待

─これまでの臨床経験や国内外の学会などを通じて,フィリップスの超音波診断装置にどのような印象を持たれていますか。

フィリップスの装置は,循環器領域を対象とした技術に特に定評があり,多くのユーザーが心疾患の診療に用いているという印象があります。北米放射線学会(RSNA)など海外の学会の機器展示では大きなブースを展開し,存在感を示しています。腹部領域においては,特に肝腫瘍の画像診断の研究で高名なStephanie Wilson先生が以前からフィリップスの装置を使用されているなど,海外ではその性能が高く評価されていると言えるでしょう。一方,日本では国産メーカーの装置の導入率が高く,長きにわたって外資系メーカーの装置や画質になじみの薄い環境でした。フィリップスの装置の画像も,10年ほど前は,外資系メーカー特有のダイナミックレンジが狭く肝臓内のスペックルパターンがほとんど見えないような,のっぺりした画像でしたので,腫瘍の検出には役立つものの,日本の超音波文化に合致していなかったように思います。ですが,今回,EPIQ Elite Elevateの新製品評価を行って,以前とは印象がかなり変わりました。

─印象が変わった理由を具体的にお聞かせください。

まず,装置の外観ですが,明らかにボタンが少なくシンプルになっており,操作に慣れていない人でも使いやすそうな印象を持ちました。また,病変の検出を目的とするスクリーニングにおいて,Bモードの画質が良好であることは大前提ですが,EPIQ Elite ElevateではBモードの画質が以前と比べて改善しており,自然な高画質が得られると感じました。

さまざまな自動化技術も取り入れられていますが,なかでも自動画像調整ツール「AutoScan Assistant」は有用です。肝臓は肋骨の内側にあるため,検査の際には肋間からプローブを走査しますが,経験の浅い検査者ですと肋骨や肺が影のようになって死角が生じることがあります。AutoScan Assistantでは,ピクセル単位の最適化アルゴリズムや深さ方向の自動輝度調整によって患者ごとに診断に適した画像が描出されるため,死角がまったくなくなるわけではないものの,肺に近いところにある肝腫瘍や,浅部や深部の病変の見逃し防止に役立つと感じています。

また,「Auto ElastQ」も課題解決に有効だと感じます。Auto ElastQは,Shear Wave Elastography(SWE)を用いて肝臓の硬さを非侵襲的に測定する機能ですが,自動化が図られています。通常,SWEの測定に当たっては,関心領域や測定部位の設定が必要となりますが,線維化の進んだ肝臓はカラーマップが不均一となるため,経験の浅い検査者は設定に苦慮し,一貫性のあるデータの取得が困難という問題があります。しかし,Auto ElastQは,関心領域や測定に適した部位を自動で判別し計測するため,一貫性のあるデータを取得できるようになることが期待されます。

造影超音波の解像度の限界に挑む「Super Resolution MVI」

─新製品評価で特に注目された機能はございましたか。

最も注目していたのは,造影超音波(CEUS)のソリューションである「Super Resolution MVI(Microvascular Imaging)」です。これは,ぜひ使わせていただきたいと私の方から要望し,評価させていただきました。通常,毛細血管レベルの微細な血流はソナゾイドなどの造影剤を用いて描出しますが,超音波の解像度の限界によって,本来1.5〜3μm程度であるはずのソナゾイドのマイクロバブルが,通常のBモードでは数百倍の大きさで画面に表示されるため,血管がかなり太く描出されてしまいます。この課題を克服したのがSuper Resolution MVIです。Super Resolution MVIは,2014年にノーベル化学賞を受賞した超解像蛍光顕微鏡の技術が応用されており,数百倍に拡張された1個のマイクロバブルを点として置き換えていき,時間経過とともに積算することによって微細な血管構築を描出することができます。当院での検討でも,肝実質の微細な血管像がリアルタイムに描出され,このような画像を実臨床で見られたことに感嘆しました。

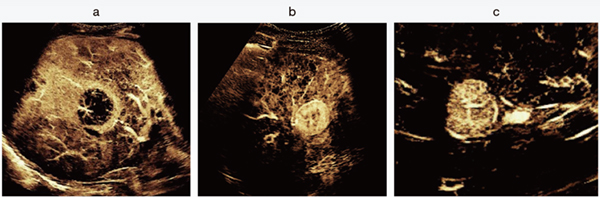

─より微細な血管構築が描出できることは,肝腫瘍の診断にどのような可能性をもたらすのでしょうか。

CEUS LI-RADS(Liver Imaging Reporting and Data System)v2017では,現状,Wash In / Outの染まりやヌケのパターンによって肝腫瘍の鑑別診断を行うと定義されていますが,より微細な血管構築の情報が得られるようになれば,血管構築のパターンなどを診断基準に加えられるようになる可能性があると期待しています。ただし,血管構築のパターンの評価には個人の主観的な判断が影響しますので,診断基準に加えるためには,血管の分岐の複雑さや血流方向,血流速度といったパラメータを数値化し,定量的に評価できる必要があります。技術的にはなかなか難しいと思いますが,フィリップスにはぜひ検討していただきたいと考えています。

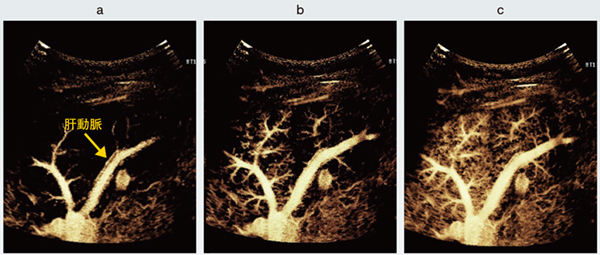

〔Super Resolution MVIの臨床画像〕

図1 正常肝実質のSuper Resolution MVI画像

門脈の末梢が精緻に描出されており,門脈に並走する肝動脈も明瞭に分離して観察される。肝実質が時間の経過とともに規則的かつ均一に染まり,正常な肝血流動態を反映している。

a:Flash後1秒 b:Flash後3秒 c:Flash後7秒

図2 Super Resolution MVIによる肝腫瘍の血管構築パターン

a:転移性肝がん b:肝細胞がん c:限局性結節性過形成

「Auto ElastQ」による慢性肝疾患の定量評価の可能性

─先ほど,自動化機能のAuto ElastQを挙げられましたが,肝疾患診療の現状を踏まえてもう少し詳しくご説明ください。

肝臓領域の疾患においては近年,C型 / B型肝炎が大幅な減少傾向にあるのに対し,代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)や代謝機能障害関連脂肪肝疾患(MASLD),アルコール性肝障害といった,いわゆる脂肪肝が増加し,社会問題となっています。米国では,脂肪肝の治療薬として,選択的甲状腺ホルモン受容体β作動薬(レスメチロム)が米国食品医薬品局(FDA)で認可されています。また,現在,2型糖尿病の治療薬であるGLP-1受容体作動薬を用いて脂肪肝を対象とした治験が行われており,日本でも承認申請が行われていることから,近い将来,実臨床で用いられるようになる可能性があります。

従来,超音波検査は,脂肪肝や肝線維化進展例の検出を大きな目的としていました。ですが,MASHに対する薬物治療が保険適用となれば,超音波検査の新たな役割として,薬物治療の対象となる高リスク症例の適切な拾い上げや,薬物治療によって脂肪肝や肝線維化がどの程度改善したかを経時的に評価することが求められます。Auto ElastQを用いてSWE計測を自動化できれば,簡便に検査を進められるとともに,検査者に依存せずに再現性の高い結果の収集と定量評価につながることが期待できます。実際に,当院で3名の医師が肝硬変患者を対象に行った検討でも,マニュアルでの測定と比較し,Auto ElastQを使用した自動計測の方がバラツキが少ないという結果となりました。

より積極的な販売戦略によるさらなる市場拡大に期待

─EPIQ Elite Elevateで今後使用してみたい機能はございますか。

当院で評価は行っていませんが,超音波画像とCTやMRIの画像を三次元で立体的に同期させるフュージョンナビゲーション機能「PercuNav」は,短時間で血管の走行や臓器表面の形状を検出して,ワンステップで自動で位置合わせを行えると聞いています。

─フィリップスの超音波診断装置が今後,腹部領域においてさらに普及するためには,画質や機能以外に何が必要だとお考えですか。

一つ挙げるとするならば,海外本社と協働し,より積極的な販売戦略を展開することで,フィリップスの装置をもっと身近に感じることができるようになれば,さらなる市場拡大につながっていくのではないかと考えています。今後の取り組みに期待しています。

(2025年6月23日取材)

*フィリップス社製超音波診断装置内の比較

杉本勝俊 先生

2000年 東京医科大学医学部卒業。2004年 同大学院単位取得。同大学病院消化器内科,シカゴ大学留学などを経て,2009年 東京医科大学病院消化器内科助教。2012年 同講師。2019年〜同准教授。日本消化器病学会認定消化器病専門医・指導医,日本肝臓学会認定肝臓専門医・指導医,日本超音波医学会認定超音波専門医・指導医。