Zio Vision 画像の本質を診る(ザイオソフト)

第84回日本医学放射線学会総会が,2025年4月10日(木)〜13日(日)にパシフィコ横浜(神奈川県横浜市)で開催された。学会共催ランチョンセミナー27「心臓画像を多角的に考える~形態 × 性状 × 機能による情報の深価 Multifaceted Approach to Cardiac Imaging Deepening of comprehensive cardiac examination」(ザイオソフト株式会社 / アミン株式会社)では,陣崎雅弘氏(慶應義塾大学)が座長を務め,高木英誠氏(東北大学病院)と真鍋徳子氏(自治医科大学)が講演した。

2025年8月号

心臓画像を多角的に考える~形態 × 性状 × 機能による情報の深価

講演2:心臓に腫瘍をみつけたらどうする? 腫瘍とMimickerの鑑別

真鍋 徳子(自治医科大学総合医学第一講座放射線科,自治医科大学附属さいたま医療センター)

心臓腫瘍はまれな疾患で,日常診療であまり目にすることはないが,それだけに遭遇した際には正確な画像診断を行い,適切な治療に結びつけることが重要となる。本講演では,自験例を中心に良性腫瘍,悪性腫瘍,Mimicker(まぎらわしい症例)について供覧する。

心臓腫瘍の概要

心臓腫瘍には原発性と転移性があり,日常診療では圧倒的に転移性の心臓腫瘍が多い。鑑別では年齢と局在がキーであり,超音波検査で指摘され腫瘍の精査として回ってくるMimickerも比較的多く経験する。また,2025年3月に改訂された「放射線科専門研修カリキュラムガイドライン」(以下,カリキュラムガイドライン)では,心臓腫瘍として18種類が掲載されている。

良性腫瘍

1.粘液腫

粘液腫は心臓原発性腫瘍の約50%を占め,中年女性に多く,75%が左房に発生し,右房は20%程度である。塞栓症状,心不全症状を呈することがあり,脳梗塞の原因精査で偶発的に見つかることも多い。治療は,外科的切除が第一選択となる。画像としては,CTで造影される点が血栓との鑑別となるが,わかりにくい例もあり造影一相のみでは判別は困難である。教科書的にはMRIのT2強調画像で高信号とされるが,実際には信号強度はさまざまで,単純CTやdual energy撮影,造影後期相の追加などが必要となる。

2.脂肪腫

脂肪腫は,心臓原発性腫瘍の約8%を占め,成人の良性心臓腫瘍の中では粘液腫の次に多い。脂肪の存在があれば脂肪腫と診断できる。CTでは脂肪濃度,MRIではT1およびT2強調画像で高信号,脂肪抑制画像で信号が低下する。手術は発生部位により適応を判断する。図1は,左室と右室の心筋に脂肪が沈着する病態が見られ,不整脈源性右室心筋症(ARVC)と似るが,右室の拡張がなく手術で摘除され脂肪腫と確定診断された。

図1 脂肪腫

悪性腫瘍

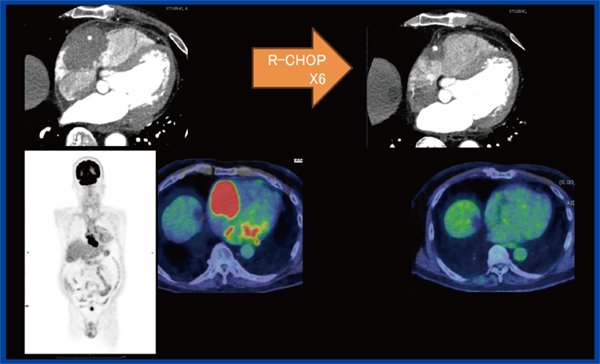

1.悪性リンパ腫

悪性リンパ腫は,心臓原発性悪性腫瘍の中では比較的まれであり(1.3%),高齢男性に発症し(平均63歳),男女比は2:1である。右心房に発生することが多く,病理ではDiffuse Large B-Cell Lymphoma(DLBCL)が最も頻度が高い(80%以上)と言われている。症状としては,心不全,不整脈,心タンポナーデなどの合併があり,CTのみでなくFDG-PETや生検も含めた総合的判断が必要である。主な治療法は化学療法や放射線療法となる。図2は,70歳代,男性で右冠動脈周囲に腫瘍が形成され,心臓原発DLBCLとの診断となった。FDG-PETでは,心臓にのみ非常に強い集積があり,他部位にはまったく集積がなかった。R-CHOP 6コースの化学療法を施行したところ,腫瘍が退縮し心臓の集積が消え,右冠動脈周囲の軟部組織も著明に縮小していることが確認できた。

図2 悪性リンパ腫(心臓原発DLBCL)

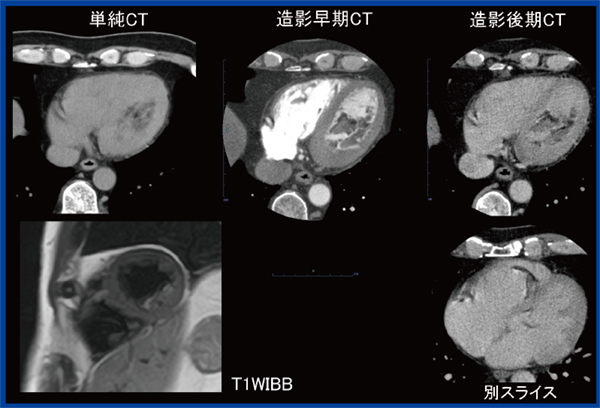

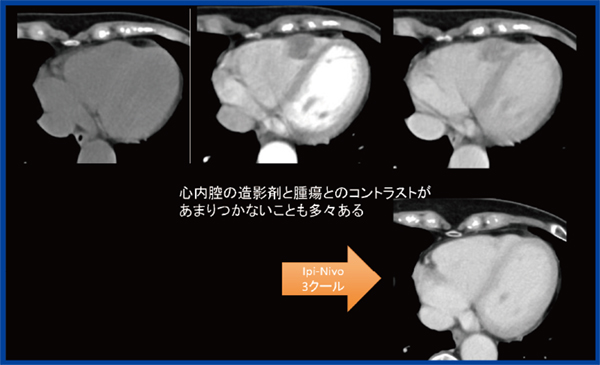

2.転移性腫瘍

心臓の転移性腫瘍は,悪性腫瘍の10〜20%に認められる。原発としては肺がん,乳がん,悪性リンパ腫,白血病などで,多くは無症状だが心不全や不整脈で見つかることもあり,FDG-PETの全身精査が有用である。原発巣の治療が最優先となるが,心タンポナーデなどが起きているような場合には,必要に応じて心臓の処置も検討される。図3は,左腎原発の多発リンパ節転移で,FDG-PETで心臓にも集積が見られた症例の,単純CTと造影早期相と後期相である。単純CTでは腫瘍の指摘は難しいが,造影CTでは指摘可能である。ただし,後期相では心内腔の造影剤と腫瘍のコントラストがつかないことがあり,注意して読影することが必要となる。

図3 転移性腫瘍

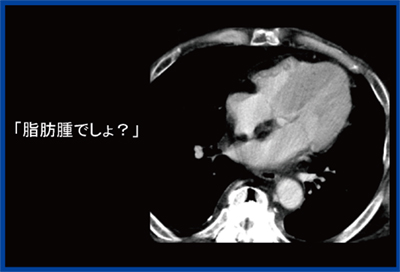

Mimicker

1.Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum(LHIS)

図4は,心房中隔に巨大な脂肪が確認され,一見すると脂肪腫とも思われるが,これは心房中隔脂肪増生(LHIS)である。LHISは,心房中隔の脂肪組織のびまん性または結節状の増生で,心房中隔が非対称性に肥厚する(15mm以上)ことがポイントである。造影CTでは脂肪として描出されるが,心房中隔中央の卵円窩周囲が保たれ,ダンベル状の形を呈することが特徴である。大型の場合,心房細動や房室ブロックを引き起こすことがあるが,通常は良性病変で無症状であり,治療は行わないのが基本である。

図4 Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum(LHIS)

2.IgG4関連疾患

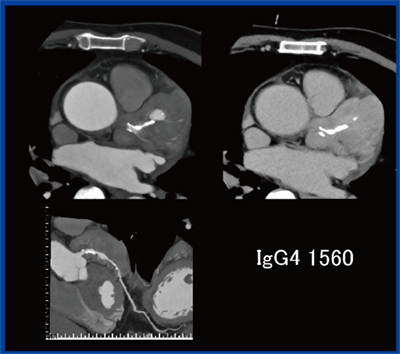

図5は,70歳代,男性の造影CTの早期相と後期相の画像である。左冠動脈の前下行枝に動脈瘤を形成し,特に後期相では周囲に肥厚性病変が認められる。IgG4を計測したところ,1560mg/dLでlgG4関連疾患と診断した。IgG4関連疾患は,全身疾患で大動脈,冠動脈および心膜病変といった心血管病変の合併が致死的な病態になりうるため,画像評価が重要となる。画像診断では,悪性リンパ腫など腫瘍との鑑別が必要である。カリキュラムガイドラインでは,呼吸器・縦隔,心・血管・脈管の両方のカテゴリーに記載されている。また,IgG4関連疾患の冠動脈病変は1枝のみに限らず2枝以上に同時多発する場合もあることにも注意が必要である。

図5 IgG4関連疾患

3.Caseous mitral annulus calcification(Caseous MAC)

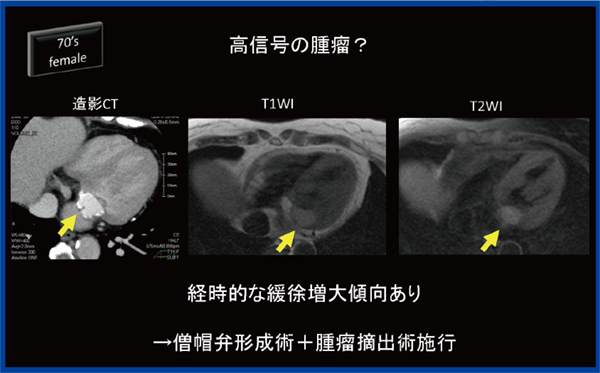

図6は,70歳代,女性の造影CTとMRIの画像である。造影CTでは,高吸収の腫瘤が僧帽弁弁輪部にあり,MRIのT1強調画像では高信号,T2強調画像も淡い高信号を呈している。前医で撮影された画像と比較して緩徐増大傾向があり,僧帽弁形成術と腫瘤摘出術が施行された。術中所見では,腫瘤を切開すると乳白色の液体が確認されている。これは僧帽弁弁輪部石灰化ではなく,そのまれな亜型であるCaseous MACである。石灰化の中に液状の石灰化が含まれているもので,周囲に高吸収の石灰化リム(輪郭)を伴い,造影CTでは造影効果が得られない。液状石灰化とも言えるもので,液状の塞栓物質として脳梗塞を引き起こす症例もあり注意が必要な病態である。

図6 Caseous MAC

4.Chronic expanding hematoma(CEH)

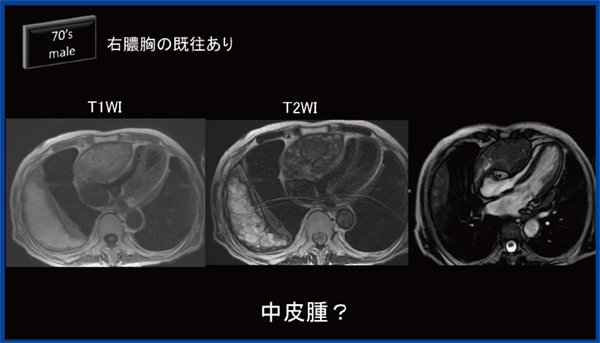

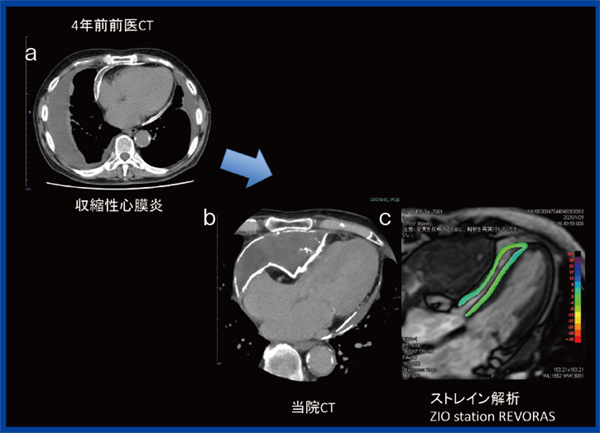

図7は,70歳代,男性で右膿胸の既往がある患者である。右肺に胸水のような内部均一の構造があり,右室の表面に縦隔のような腫瘤を認める。T2強調画像でも内部不均一で中皮腫を疑った。4年前の前医でのCT(図8 a)では石灰化があり,収縮性心膜炎と診断できるが,当院のCT(b)では腫瘤が増大しており,Ziostation REVORASでのMR心筋ストレイン解析(c)ではストレイン値は全体に低下して,強い癒着によって右室が圧排されていた。この症例はCEHで,カリキュラムガイドラインでは慢性出血性膿胸の欄に赤字で記載されている。今回の改訂で新たに掲載されたもので,内部に異なる吸収値を持つ不均一な血腫と考えられる。周囲に線維化を伴う被膜を形成し,緩徐に増大し,悪性腫瘍(肉腫,リンパ腫)との鑑別が問題となる。

図7 Chronic expanding hematoma(CEH)

図8 図7と同一症例のCTおよびMR心筋ストレイン解析画像

まとめ

心臓腫瘍の診断には,FDG-PETのSUVmaxやMRI信号パターンも総動員して,複数のモダリティによる総合的な判断が必要で,Mimickerもあり,手術の適応判断にもかかわることから慎重な診断が求められる。

真鍋 徳子(Oyama-Manabe Noriko)

1997年 北海道大学医学部医学科卒業。2005年同大学大学院医学研究科博士課程修了。2004〜2007年Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical CenterおよびBrigham and Women’s Hospital留学。

2020年より自治医科大学総合医学第一講座放射線科教授/同大学附属さいたま医療センター放射線科科長。

- 【関連コンテンツ】