バイエル ソリューションレポート

2025年8月号

鹿児島市立病院 造影剤投与情報と線量管理のNext Stage ーCT・MRIとRadimetricsを連携した管理・記録ー

CT検査において、CTDIvolやDLP等、DRLs 2020で取り上げられている線量指標値を自動的に収集・管理するRadimetrics*1を用いてCentargo CTインジェクションシステムの造影剤投与情報を管理するメリットについて隈先生(放射線技術科科長)にインタビューした。

*1 ネットワーク型マルチモダリティ対応線量管理システム

放射線科の皆様

鹿児島市立病院

放射線技術科科長

隈浩司先生

益々増える造影剤投与情報を正確かつ簡便に記録が可能

Centargoは、SDGsの観点から造影剤の廃棄量を低減できることと、‘‘患者のことを考えた医療’'につながるという思い、さらに Radimetricsと接続し、より一層の検査情報管理体制を築く未来への期待もあり導入した。

導入後は、シリンジ製剤と異なり体重や検査内容に応じて造影剤を無駄なく投与できるようになった。

また、これまではCTAや手術支援CTにのみ使用していた生食の後押しも、生食シリンジを都度、準備する手間が省けたことから全てのCT検蒼で実施している。このことは患者身体や腎機能への負担軽減にも貞献している。

さらに、いつでも生食を使用できることから、血管外漏出の発生リスクが高い患者に対して、本検査前に血管確保の状態を“生食を用いたテスト注入‘‘で確認するようになった。本検査と同じ注入速度で血管状態を把握できるため、医療安全面にも貞献している。

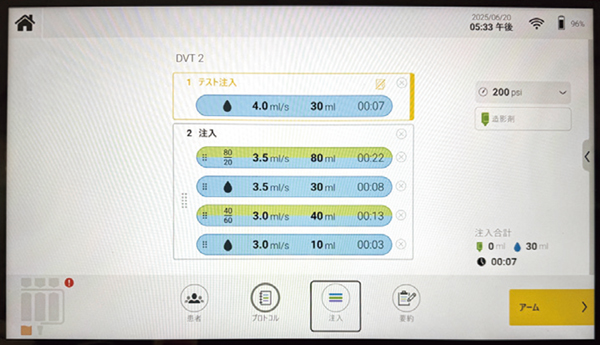

撮影プロトコルに合わせた造影剤投与も、造影剤と生食の同時注入機能により検査内容に合わせてヨードデリバリーレート(IDR)等をフレキシブルに調整できるようになった(図1)。

また、従来のシリンジ製剤を使用した検査と比べて、Centargoでは同時注入を行う頻度が多いために使用する造影剤と、注入時のmLあたりのヨード量が必ずしも一致しないため記録が必要な情報が増えている。

これらの管理業務は、Radimetricsと連携すれば自動で管理・記録ができ、即ち効率よく行える。

管理・記録の実用例として、同時注入の投与記録は腎機能低下例に対し造影剤投与量の低減を検討する際のデーターベースの役割を果たし、適切な造影剤投与量について医師へのフィードバックに活用している。

図1 Centargoを用いた同時注入プロトコル(新しい操作室モニター)

同時注入を用いた場合セットした造影剤と注入時mLあたりのヨード量が必ずしも一致しない

CentargoとRadimetricsを連携することで経時的な情報も把握できる

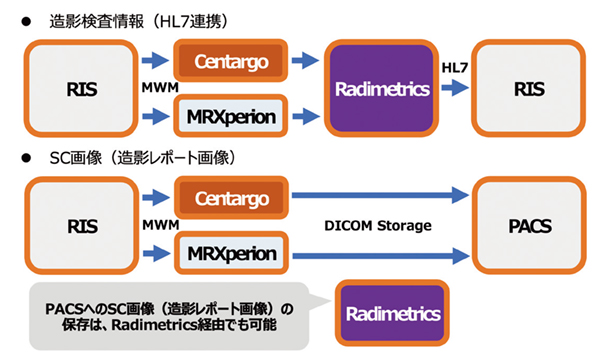

Radimetricsは、バイエル薬品のインジェクタと接続することで、CT装置から取得した線量情報に加えて、造影剤投与情報を患者単位で一元管理できる(図2)。

さらにCentargoの導入に合わせて、どの操作室からもRISに接続できるシステムを導入し、もともとRISで管理されていたバイエル薬品以外のインジェクタからの情報も統合してRISで管理している。

また、電了カルテに造影剤使用ノートを作成し投与量、注入圧、副作用情報、血管外漏出の有無など、細かい情報を記録している。

しかしながら、異常値の原因や適正使用の判断は、電子カルテやRISの情報のみでは把握しきれない。

Radimetricsに情報を蓄積し観察することで、異常値とその原因を把握することができる。

例えば緊急停止した際、異常圧力で血管外漏出があったことに注入圧グラフから気づく。また、体重とヨード量から適正な造影検査がなされているかの振り返りも可能である。

インジェクタに入力してRadimetricsで管理している穿刺部位(左右/血管)の情報は、次に同じ箇所にルートがとれるように記録が保存される。

実際、RadimetricsはCT以外のモダリティの情報も一緒に確認することができるなど情報管理の面で利便性が高く、先ずRadimetrics、次いでRISや電子カルテを確認するようになった。

図2 バイエル薬品のインジェクタとRadimetricsのシステム連携図

情報を可視化し業務改善に活かす

バイエル薬品のインジェクタから入手・蓄積したデータをRadimetricsで統計処理し可視化することができる。

例えば腎機能の悪い患者には生食の後押しが容易なCentargoに検査を集中させているが、そのことを明確に記録できるようになり、検査室の運用の変更に役立てている。

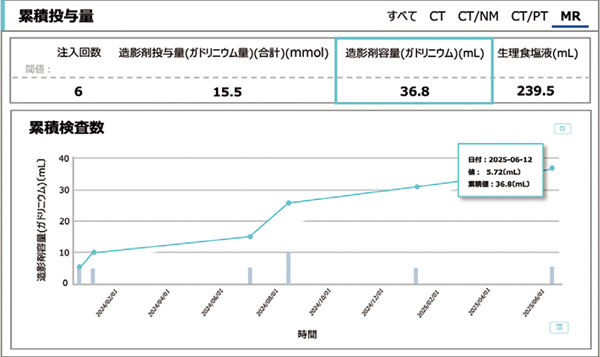

CTのみならず、MRIのGd造影剤についても、患者毎に検査日、使用造影剤、投与量を記録し、過去情報から累積投与量のグラフを作成し、フォロー期間の短い患者については、医師にこれらの情報を可視化して伝えている(図3)。

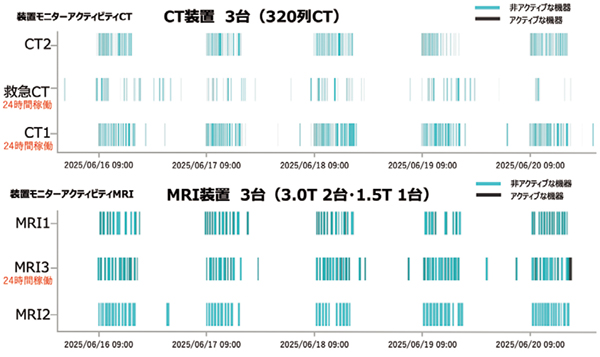

モダリティの運用率もRadimetricsで可視化できる。特にMRIでは撮像方法などの細かい情報を記録し、1日の運用形態、1ヶ月の運用形態に整理し、撮像シークエンスの最適化や、稼働率を病院事務局へ報告する資料として活用している(図4)。

今後も、Radimetricsの情報を経営面の指標に利用できる統計データに変換して活用したいと考えている。

図3 Gd造影剤の累積投与量を示すグラフ

図4 モダリティの1週間の稼慟状況を示すグラフ

図5 当院のCentargo

患者のための医療へ

当院のCT検査数は約24,000件/年、検査数の多い日で100件/日検査している。その内、約4割で造影剤を使用しており、造影検査の7割がCentargoを用いた造影検査である。

同規模の病院では、入院患者の検査数(DPC対象)から経営面に貢献するかどうかを判断される場合があるが、当院ではそれとは関係なく、特に公立病院としで患者のことを考えた医療”につながることから、Centargoは有用と考える。

Radimetricsを導入している施設では、Centargoを用いた同時注入時の造影剤と生食の割合をRadimetricsで統計処理をすることで、読影に支障がないヨード量を担保する撮影法を検討することができると考えている。

検討している造影剤低減プロトコルのCT値、診断価値について、Radimetricsの統計情報と合わせてデータ化するなど、今後、進化していく分野になると思われる。

RadimetricsにプラスしてCentargoを導入する予定のある施設があれば、一緒に多くの意見を出しながら開発を進めていければと思う。

最後に、PERSONALIZED MEDICINEに注目が集まる中、 Centargoは、これまで以上に患者一人一人に適した造影検査を可能にするインジェクタである。

(2025年6月11日取材)

管理医療機器 / 多相電動式造影剤注入装置

販売名 / Centargo CTインジェクションシステム

認証番号 / 302AABZX00091000

管理医療機器 / 造影剤用輸液セット

販売名 / Centargo ディスポーザブルセット

認証番号 / 303AABZX00003000

【製品に関する問い合わせ先】

バイエル薬品株式会社 ラジオロジー事業部

TEL 0120-609-040

https://radiology.bayer.jp/

PP-M-CEN-JP-0417-08-07