2009年:HDCTやDSCTの新機種などが登場し,画像の高分解能化,dual energyなどが開発の焦点に

2025-3-31

CT開発の方向性は,数年前までは検出器の多列化やスライス数の増加,撮影の高速化に注力する傾向が見られたが,さまざまな新技術の登場に伴い広がりを見せ,空間分解能の向上やdual energyなども開発の焦点となっていた。

GE社は,HDCT「Discovery CT750 HD」,64列マルチスライスCT「Light Speed VCT VISION」,8/16列マルチスライスCT「Bright Speed SDシリーズ」をラインアップした。最も注目を集めたDiscovery CT750 HDは,分解能と低被ばくにフォーカスして開発。view数を2496viewへと大幅に増加して空間分解能を向上し,高精細な情報が得られるようになったほか,逐次近似法を応用したノイズリダクションアルゴリズムASiRによって,従来と同じX線量での撮影なら従来の半分以下に被ばくを低減可能となった。さらに,Snap Shot Pulseの併用により,心臓検査については0.43mSvという,世界最小の被ばく線量を実現した。また,dual energyの撮影法として,「Gemstone Spectral Imaging(GSI)」が紹介された。これは異なる2つのkVを高速にスイッチングしてヘリカルスキャンによる連続したデータ収集を可能にする技術。画像を定量化できるようになることから,例えば,組織の変性や血流分布などが評価できるようになると期待されている。管電圧を約0.5msごとに高速に切り替える手法によって,dual energyで最も問題となっていたミスレジストレーションを最小限に抑えることができる。

HDCT「Discovery CT750 HD」

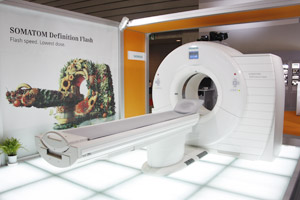

シーメンス社ブースでは,DSCTの新製品「SOMATOM Definition Flash」が注目された。1管球の128スライスCTと同じユニットが2基と100kWのX線発生器が2基搭載されている。デザインはガントリ開口径78cm,寝台のストロークが200cmと従来製品を踏襲しているが,2つの管球による二重螺旋スキャンを行う新技術「フラッシュスパイラル」の実現によって,大きく2つの臨床上のメリットを得ることができる。1つ目は息止めなしの撮影。ガントリ回転スピードが0.3秒から0.28秒へと向上したほか,フラッシュスパイラルによって従来よりも収集できるデータの密度が高くなったため,秒間43cmという高速なテーブルピッチが可能となった。これにより,たとえば30cmの全肺を0.6秒,約12cmの心臓なら1/4心拍という,きわめて短時間で撮影することができる。2つ目は,心臓CTにおける大幅な被ばく低減。新しい被ばく低減技術によって,dual energyでありながら1回の撮影あたりの被ばく線量が,従来の30mSvから1mSv以下にまで低減可能となった。

DSCT「SOMATOM Definition Flash」

日立メディコ社(現・富士フイルムメディカル社)は,やさしさと使いやすさを追究した64列マルチスライスCT「SCENARIA」を発表した。ガントリは,開口径75cm,奥行き88cmと大開口径かつ薄型であるため,患者に開放感を与え,検査に対する不安感を取り除く効果が期待できる。また,操作者にとっては患者にアクセスしやすいというメリットがある。さらに,寝台には47.5cmの幅広の天板を使用しているため,体格の大きな患者や高齢者でも安心して検査を受けることができる。ガントリ前面上部には,多目的液晶モニタを搭載。スキャナと寝台の位置情報を表示するだけでなく,検査の流れを説明するガイダンス,手話アニメーションによる聴覚障害者へのガイダンス,息止め練習機能など,患者とのコミュニケーションツールとして役立つ機能も搭載している。

64列マルチスライスCT「SCENARIA」