2018年:ディープラーニングを応用した画像再構成技術が登場し,CT画像再構成は人工知能(AI)を活用する時代へ

2025-3-31

CTの画質改善技術は,これまで各社がさまざまなものを開発してきたが,それらと異なるアプローチによって開発された新技術として,キヤノンメディカルシステムズ社(2018年1月に東芝メディカルシステムズから社名変更)がディープラーニングを応用した画像再構成技術「Advanced intelligent Clear-IQ Engine(AiCE)」を発表した。CT画像再構成にAIを活用することで,画質改善や画像再構成時間の短縮,被ばく低減など多くのメリットが得られ,MBIRでの課題を解決することなどが期待される。このほか各社からは,AIを応用したスキャン範囲の自動設定機能や,AIを搭載した3Dカメラなどが紹介され,AIが時代の大きなうねりをもたらしていることが感じられた。

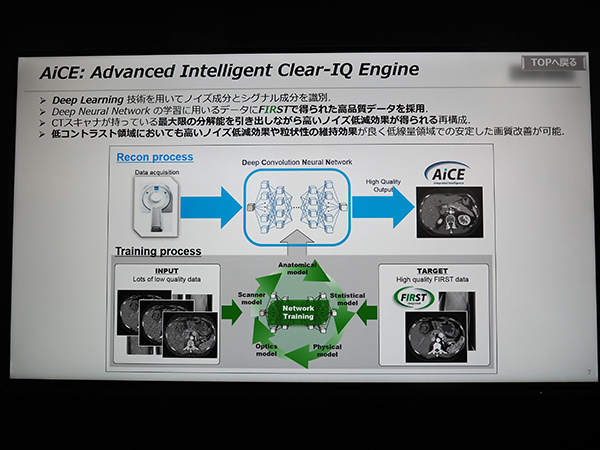

キヤノンメディカルシステムズ社は,高精細CT「Aquilion Precision」,320列ADCTのフラッグシップ「Aquilion ONE / GENESIS Edition」,80列マルチスライスCT「Aquilion Prime SP」を展示し,豊富なラインアップでさまざまな臨床ニーズに柔軟に応えられることをアピールした。そのほか,実機展示のなかった「Aquilion Lightning」については,VRゴーグルを使って,Aquilion Lightningを設置した検査室や操作室を移動して疑似体験できるバーチャル展示を行っていた。また,2017年の発売以来,0.25mm×160列,1792チャンネルの高解像度画像で大きなインパクトを与えたAquilion Precisionだが,ブースでは腹部や胸部など各領域での最新の臨床データを紹介し,高精細画像をアピールした。CTコーナーで来場者の注目を浴びていたのが,AIを用いたCT画像再構成技術の「Advanced intelligent Clear-IQ Engine(AiCE)」だ。AiCEは,AI技術の一つであるディープラーニングを用いて,MBIR(キヤノンメディカルシステムズ社ではFIRST)の高品質データを教師画像(目標)に設定し,さまざまなノイズのパターンとFIRSTの各種のモデルデータを学習することで,高いノイズ低減効果と空間分解能の向上を実現する。AiCEでは,通常のMBIRでは困難だった低コントラスト領域の画質改善や,低線量での安定した画質改善効果が期待できる。さらに,MBIRに比べ計算量が少なくてすむため,3~5倍速い画像再構成が可能になる。AiCEは,まずAquilion Precisionから搭載を予定している。

高精細CT「Aquilion Precision」

ディープラーニング技術によるCT画像再構成技術の「AiCE(Advanced Intelligent Clear-IQ Engine」

日立社(現・富士フイルムメディカル社)は,64列マルチスライスCT「SCENARIA View」を展示し,その特長を3つの“みえる”で紹介した。「低被ばくで“診える”」として,新開発のIPV(Iterative Progressive reconstruction with Visual modeling)を紹介した。IPVは,逐次近似再構成を応用したノイズ低減技術「IntelliIP(Advanced)」を進化させた技術で,一般撮影と同等の被ばく線量と自然な質感での画像表現をめざして開発された。オブジェクトモデルと統計学的モデルに,新たに周波数特性を踏まえた物理モデルを組み合わせ,繰り返し処理を行う手法により,FBPと比較して画像ノイズを最大90%低減,被ばくを最大83%低減,高コントラスト分解能と低コントラスト検出能が最大2倍というFull IRに迫る性能を,専用の処理ユニットなしで達成した。Full IRはFBPと比べるとテクスチャが崩れることが指摘されていたが,IPVでは低コントラスト帯のMTF劣化を抑制し,周波数特性をFBPに近づけることで,テクスチャの改善を実現した。次に,「ワークフローが“視える”」では,検査工程の自動化や画像処理の高速化によりワークフローを改善し,被検者の入室から退室までを短時間化することをめざした。AI技術を応用した「AutoPose」機能によるスキャン範囲の自動設定,最大60枚/秒の画像再構成処理,また,後処理においてはMPR画像と3D画像を自動作成するといった機能により,検査時間を従来比で約30%短縮可能にする。さらに,「やさしさが“見える”」では,被検者が快適に検査を受けられ,操作者の負担を軽減する機能やデザインが採用されている。まず,ガントリの開口径は,SCENARIAの750mmから800mmへと50mm拡大し開放感が高まった。これに合わせて,テーブルの横スライド機能も160mm(左右80mm)から200mmへと拡張し,セッティングが容易になっている。なお,開口径は広がったが,ガントリ自体の大きさはSCENARIAとほぼ変わらないことに加え,画像処理ユニットが省略されて,ガントリ,寝台,コンソールの3ユニット構成となったことで設置性が向上した。ガントリ前面に設けられた24インチタッチモニタ「Touch Vision」やブレスガイドは,使用できる言語に新たにアラビア語が加わり,全11か国語で被検者への検査説明や息止めガイドを表示する。操作系も使いやすさを追究し,操作ボタンをまとめた集中操作パネルをガントリ前面の左右に設置した。SCENARIAの上位システムとして,撮影機能も強化している。金属アーチファクト低減技術「HiMAR」と「Dual Energy Scan」を搭載し,より臨床に有用な画像の提供を可能にしている。Dual Energy Scanは,80kVと140kVの2つのエネルギーによる撮影で異なるX線吸収率の画像を得るもので,撮影方法は,同じ位置を2回ずつ撮影する方法と,同一のらせん軌道で撮影する「軌道同期スキャン」を用いて80kVと140kVを別々に撮影する方法がある。このほか,テーブルを高速移動することで80mm範囲の頭部パーフュージョン撮影を可能にする「Shuttle Scan」も実装されている。

64列マルチスライスCT「SCENARIA View」

開口径800mmのガントリを搭載し,テーブルの横スライドも200mmに拡大

シーメンス社は,新製品として128スライスの「SOMATOM go.Top」を展示した。2017年に発売した「SOMATOM go」(16スライス)とともに,SSCT,DSCTに続くCTの第三のカテゴリーである「モバイルワークフローCT」に分類される装置である。SOMATOM goの特長であるタブレット型コンソールによるワークフローはそのままに,ハイエンド装置の技術が惜しみなく投入された。ガントリ前面左右に設置された着脱可能なタブレット端末では,患者登録から撮影部位選択,撮影後の画像確認まで,曝射以外のすべての操作を行うことができる。また,新たに搭載された「Tin Filter技術」は,スズフィルタによりX線スペクトラムを変調させることで,大幅な被ばく低減を可能にする。胸部CT撮影では,通常のCT検査の約1/50,一般的な胸部X線撮影と同等の線量での撮影を実現した。低侵襲化の技術としては,800mAを超える大電流での低管電圧撮影にもオプション対応しており,造影剤使用量を大幅に低減できる。また,dual energy imaging技術「TwinBeam Dual Energy」や心臓CTといったより高度な検査も提供可能である。同社のバリュープロミスの一つ,プレシジョン・メディシンにフォーカスした新ソリューションとして,AIを搭載した3Dカメラ「FAST 3D Camera」をPRした。FAST 3D Cameraは検査室天井にCT寝台を見下ろすように設置され,撮影ボタンを押すと画像認識技術と赤外線センサーにより,被検者の寝ている向きや体型,大きさ・体厚を認識し,撮影部位が中心となるように天板が撮影開始位置まで自動で移動する。この機能により,AEC(自動露出機構)のより正確な動作,再現性の向上,画質の向上などにつながる。また,患者が寝ている向きが設定と異なる場合にはアラートが表示されるため,医療事故を未然に防ぐことができる。

64列128スライスのモバイルワークフローCT「SOMATOM go.Top」

“CTの目”となる「FAST 3D Camera」

フィリップス社は,2層検出器という独創的な検出器を搭載した「IQon スペクトラルCT」を展示した。異なる素材のシンチレータが上層と下層に配置された検出器「NanoPanel Prism」により,2種類の異なるX線エネルギーから時間的・空間的に同じ投影データを取得できる。これにより,ルーチン検査でdual energy画像(スペクトラルイメージ)を得られる“Spectral is Always on”の装置として,国内外で高く評価されている。撮影データは,「SBI(Spectral Based Image)」として保存され,「MonoE」と呼ばれる仮想単色X線画像などが,検査後に必要に応じて解析できる。MonoEなどの画像が容易に再構成できることから,診断の確信度が向上するだけでなく,アーチファクトや造影剤量の低減などのメリットも生んでいる。さらに,IQon スペクトラルCT発売開始からちょうど2年後の2018年4月11日には,最新技術を搭載した上位機種「IQon Elite Spectral CT」が発表された。新開発の画像再構成ユニット「HyperSight Elite Spectral Reconstructor」により処理能力が大幅に向上したことで,特に検査数の多い施設や救急領域で威力を発揮する。また,IQon Elite Spectral CTでは,再構成できるスペクトラルイメージが増えた。新たに追加されたのは,「Calcium Suppression」と「Electron Density」。Calcium Suppressionは,骨挫傷の診断において,カルシウム成分を抑制した画像を再構成できる。これにより,骨の高コントラストにより評価が難しかった骨髄浮腫の診断が可能になって,MRI検査を省略できる可能性がある。一方のElectron Densityは,従来の治療計画CTでリファレンス画像から作成していた電子密度画像をダイレクトに再構成することで高精度のデータが得られる。

「IQon Elite Spectral CT」の2層検出器「NanoPanel Prism」

「IQon Elite Spectral CT」で可能となった「Calcium Suppression」

治療計画への応用が期待される「Electron Density」

GE社は,最新装置「Revolution Frontier」を展示したほか,新サービス「e.Box(Smart Subscription)」,dual energy CT技術の「Gemstone Spectral Imaging(GSI)」などを紹介した。Revolution Frontierは,「Revolution」ファミリーではトップエンドの「Revolution CT」に続くハイエンド級の装置。X線管,検出器,再構成エンジンなどを刷新した。128列,幅40mmの検出器「Gemstone Clarity Detector」は,従来のものより小型になり,フルデジタル技術によりノイズを抑えたほか,個々の検出器モジュールを斜めにレイアウトすることで散乱線を低減し,高画質化が図られている。また,新開発のX線管「Performix HD Plus」は,ボールベアリングに代わるベアリング技術として,軸に細かなスリットを入れ,そこに液体金属を流す仕組みにして熱耐性を高めた。これにより,X線管の耐久性が従来の2倍となり,寿命を延ばすことができる。さらに,Revolution Frontierは高精細モードの撮影が可能であり,空間分解能0.23mmの超高精細画像を得られる。今回紹介されたe.Box(Smart Subscription)は,高価なCTを陳腐化させず長期間使用するための新サービス。CT本体と同時に導入されるコンソールを貸与形式にすることで,常に最新のアプリケーションが利用できるよう,自動的にソフトウエアが更新される。オプションのアプリケーションも導入後に変更可能なほか,CT本体を更新した後も使用することができる。また,コンソールPCが新しいアプリケーションに対応していない場合は,PCも更新する。まずは「Optima CT660」を対象にサービスを開始。これにより,Optima CT660でも,逐次近似応用再構成法「ASiR-V」や金属アーチファクト低減技術「Smart MAR」などが使用できるようになる。

X線管,検出器,再構成エンジンなどを刷新した「Revolution Frontier」

「Revolution Frontier」に搭載される「Gemstone Clarity Detector」