2010年:低被ばくと高画質の両立をめざした逐次近似応用再構成法による被ばく低減技術が各社より登場

2025-3-31

CT撮影において被ばくは切っても切れないものであり,各社からはさまざまな被ばく低減技術が開発されてきた。こうした状況の中,GE社はいち早く,2008年に逐次近似応用再構成法であるASiRを発表したが,ITEM 2010では,フィリップス社,シーメンス社,東芝メディカルシステムズ社も逐次近似応用再構成法を発表し,低被ばくと高画質の両立が展示の大きな流れとなっていた。

フィリップス社は,最大80%の被ばく低減を可能にする画像再構成ユニット「iDose」を展示の中心に据えた。iDoseは,逐次近似法を応用した画像再構成により,画質を維持した大幅な被ばく低減に加え,高分解能画像でのノイズ低減を従来と変わらない処理スピードで実現する。逐次近似法を用いた画像再構成の場合,秒間最大20枚,従来のFBP法であれば秒間最大50枚の画像再構成が可能となっている。iDoseは,既存装置を含め,256スライスCT「Brilliance iCT」,128スライスCT「Brilliance iCT SP」,64スライスCT「Brilliance CT 64」に搭載することができる。

iDoseが実現する被ばく低減を視覚的に訴えるため,Brilliance iCTのモックアップを半分にカットして展示

シーメンス社は,高速撮影と低被ばくが特長の「SOMATOM Definition Flash」を中心に展示した。同社独自の技術であるフラッシュスパイラルによって,ガントリ回転スピード0.28秒,テーブルピッチは秒間46cmを実現し,この被ばく時間の短縮によって,心臓CTでは1回の撮影あたりの被ばく線量を1mSv以下に抑えることができる。ブース壁面に設置されたモニタには,世界中のSOMATOM Definition Flashでの心臓検査における実際の被ばく線量の平均値が30分ごとにアップデートされ,実臨床で1mSv以下での検査が行われていることが実証されていた。また,最新の被ばく低減技術として,逐次近似法に属した反復画像再構成法「IRIS(Iterative Reconstruction in Image Space)」が紹介された。従来と同じ線量であれば画質を大幅に向上し,従来と同じ画質であれば被ばく線量を最大60%低減することが可能となる。同年3月には,IRISが搭載された新製品として「SOMATOM Definition AS IRIS」の販売が開始された。このほか,スパイラルスキャン時に発生する不要な放射線を遮断する「Adaptive Dose Shield」が展示され,放射線を遮断する際のシールドの動きが見られるようになっていた。

DSCT「SOMATOM Definition Flash」

東芝メディカルシステムズ社(現・キヤノンメディカルシステムズ社)は,160列Volume Helical Scan を標準搭載したArea Detector CTの新製品「Aquilion ONE Volume Evolution Edition」を発表した。従来のAquilion ONEでは,320列での撮影はコンベンショナルスキャンのみであり,ヘリカルスキャンは最大64列だったが,Aquilion ONE Volume Evolution Editionでは160列(320スライス)でのVolume Helical Scanによって,体幹部の60㎝を3.8秒で撮影できる。また,「心筋パーフュージョン」「ボディパーフュージョン」「Dual Energy」などの搭載も可能となった。これらのうち,同社のDual Energyは,高電圧と低電圧を高速に切り替えて異なるエネルギーのボリュームデータを連続収集する。管電圧の違いによって得られたCT値の差を解析して,尿管結石などの物質の性状を判断することができる。 そのほか,被ばく低減機構として逐次近似応用再構成法の「AIDR(Adaptive Iterative Dose Reduction)」が紹介された。

160列のヘリカルスキャンが可能なADCT「Aquilion ONE Volume Evolution Edition」

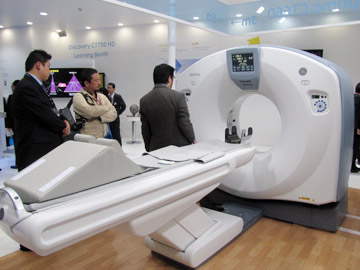

GE社は,日本のユーザーのニーズを取り入れ,国内で製造された64列マルチスライスCTの新製品「Optima CT660」を展示した。上位機種に搭載されているASiRやSnapShot Pulse,VolumeShuttleといった最先端技術をすべて搭載可能。また,ガントリ幅205cm,最小設置面積25m2,75kvAという低設備電源,低コストな6.3MHU X線管,夜間待機電力を60%削減する省電力モードなどを採用しつつも,LightSpeed VCTと同等の高画質を実現している。さらに,ガントリ上部中央にはカラーモニタ「Xtream Display」を搭載し,子ども向けのアニメーションや検査内容の案内などを放映・表示することで患者の不安軽減にも配慮した。コンソールもコンパクトになったほか,救急モードが搭載され,当直などで普段はCT撮影を行わない診療放射線技師でもアイコン1つで撮像領域などが簡単に選べるようになった。

64列マルチスライスCT「Optima CT660」

日立メディコ社(現・富士フイルムメディカル社)は,64列マルチスライスCTの「SCENARIA」を中心に展示した。64列では最大の75㎝のガントリ開口径と,47.5cmの天板幅など開放感や安心感をもたらすオープンデザインで,患者にやさしい検査を提供する。1回転0.35秒で撮影するためビューレートが高く,心臓はもとより全身を高速スキャンできるため,体幹部の65cmの範囲を約8秒で撮影でき,広範囲で高精細な画像が得られる。そのほか,二次元散乱コリメータ(2D-ASC)やCORE法(三次元画像再構成)などによる高い検査能力を提供。また,同社がCTで開発してきたfatPointerやriskPointerなどの解析ソフトウェアに,CT ColonoscopyやwallPointer(胸膜厚さ解析)などを新たに加えて充実を図っている。

64列マルチスライスCT「SCENARIA」