2017年:空間分解能0.15mmを実現。従来の半分となる最小0.25mmスライス厚の新検出器を搭載した高精細CTが登場

2025-3-31

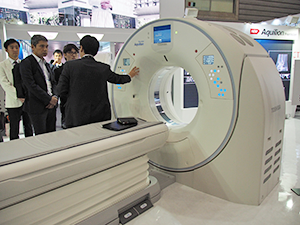

CTの開発において,これまで検出器の多列化や撮影の高速化については大きな進化を遂げてきたが,ついに新たな局面を迎えた。東芝メディカルシステムズ社(現・キヤノンメディカルシステムズ社)の「Aquilion Precision」は,体軸方向に従来の1/2の0.25mmスライス厚,面内方向に従来の2倍の1792chの素子を配列した新検出器などによって,空間分解能においても飛躍的な向上をもたらし,来場者の注目を浴びた。

東芝メディカルシステムズ社(現・キヤノンメディカルシステムズ社)は,従来のCTより空間分解能を向上した世界初の高精細CT「Aquilion Precision」を発表し,実機展示を行った。Aquilion Precisionは,0.25mm×160列,面内方向に従来の2倍の1792チャンネルのX線検出器を搭載し,0.15mmの空間分解能を実現した。X線管球についても,新たに「MegaCool Micro」を開発,X線焦点を従来の1/2の幅0.4mm×0.5mmの極小焦点とし,最大管電流も600mAと高出力に対応し,高い空間分解能とノイズの少ない画像収集を可能にする。また,撮影寝台も高精細撮影に対応するため新たに開発され,「2段スライド機構」と「高精度天板制御機構」によってミクロの精度で撮影位置の制御が可能になっている。このほか,従来の約8倍の情報量となる収集データを高速で処理する画像再構成ユニット,新しいPUREViSION Opticsなど,Aquilion Precisionのために開発された技術が投入されている。Aquilion Precisionは,プロトタイプが稼働していた岩手医科大学,藤田保健衛生大学,国立がん研究センターに加え,岡山大学,九州大学,杏林大学の6施設に導入され,大学病院や研究所などアカデミックサイトをターゲットにする。このほか,新製品として,最上位機種の技術を投入した80列マルチスライスCT「Aquilion Prime SP」や,ADCTのフラッグシップである「Aquilion ONE / GENESIS Edition」を展示した。2017年は,2007年に世界初のADCT「Aquilion ONE」を発売してから10周年となることから,その歴史をパネルで紹介した。

空間分解能0.15mmの世界初の高精細CT

「Aquilion Precision」

0.25mm×0.25mmの超高精細検出器

PUREViSION Opticsなど最上位機種の技術を搭載した「Aquilion Prime SP」

シーメンスは,ITEM直前に発表された「SOMATOM go」を中心に展示した。ガントリの前面パネルにある着脱可能なタブレットとリモートコントローラを用いて,患者登録から条件設定,撮影,画像確認,転送までの一連の操作をほとんどタッチパネルで直感的に行える。このため,装置本体のある撮影室と操作室の間を何度も行き来することがなくなり,検査スループットが向上し,ワークフローの改善を図ることができる。また,従来操作室に設置していたシステム制御や画像再構成を行うコンピュータをガントリ横に組み込んだため,操作室を必ずしも設置しなくても撮影が可能。これにより,設置場所の省スペース化にもつながる。さらに,持ち運びが自由なタブレットから操作することで,撮影時以外は被検者の近くにいることができ,小児や高齢者の場合も,介助者がいなくても検査を行える。一方で,従来装置よりも低被ばく化が図られており,「SOMATOM Force」などのハイエンドクラス装置に採用されている「Spectrum Shaping」を搭載した。Spectrum Shapingは,「錫」のフィルタによって,不要な低エネルギー成分を除去するだけではなく,X線スペクトラムの形状そのものも最適化され胸部単純X線撮影と同等の線量で撮影できる技術。低線量肺がんCT検診などへの適用も期待される。SOMATOM goは,ほかにも新型のX線管「Chronon」や「Stellar Detector」を搭載するなど,新技術が数多く採用されている。前回のITEMで参考出品された「SOMATOM Drive」は,2016年8月に国内で発表され,製品としては今回が最初の展示となった。X線管「Straton MX Sigma」を採用しており,管電流は最大1.5A(750mA×2)で,低電圧撮影でも高画質画像を得ることができる。また,管電圧は,70~140kVの間で10kVごとに設定でき,被検者や撮影内容によって,最適な管電圧を選択することで,よりいっそうの被ばく低減が図れるだけでなく,造影剤使用量も減らせて,低電圧撮影をルーチンで行える。さらに,臨床・研究用の最上位機種「SOMATOM Force」と同じ検出器「Stellar infinity Detector」が搭載され,スキャンスピード458mm/s,時間分解能75msの高速撮影に対応。小児・高齢者などの静止が困難な被検者や高心拍症例でも検査を行うことができる。このほか,ガントリの操作パネルにタッチパネル方式を採用し,直感的な操作が可能となっている。ITEM 2017の初日に発表された「SOMATOM Confidence RT Pro」は,会場内の液晶ディスプレイで説明が行われた。治療計画用CTとして,新しい画像再構成技術「DirectDensity」を搭載。治療計画を作成する上で重要となる線量分布計算において,従来は同一の管電圧を用いて撮影しそのCT値を電子密度に変換していたが,DirectDensityでは撮影条件によらず一定の電子密度へ変換できるため,被検者の体格や部位など条件を変更して撮影を行える。また,金属アーチファクトを低減する「iMAR」を搭載しているほか,dual energy撮影も可能である。

タブレットで操作できる「SOMATOM go」

「SOMATOM Drive」はStellar infinity Detector搭載のDSCT

GE社は,ITEM 2014で発表した「Revolution CT」に新たに搭載された技術を紹介した。Smart Cardiac Technologyは,心臓CTの撮影を容易にするとともに,ワークフローの改善を図る新技術。Smart Cardiac Technologyには,被検者の心拍データから至適撮影プロトコールを自動で設定してスキャンを行う「Auto Gating」,冠動脈のモーションアーチファクトを解析して至適心位相で撮影できる「Smart Phase」,冠動脈のモーションアーチファクトを解析し静止冠動脈画像を再構成する「SnapShot Freeze」がある。これらのアプリケーションを用いることで,検査者の経験に左右されず,至適タイミングで,高精度の心臓CT検査が可能となり,検査のスループットが大幅に向上する。また,dual energy imaging技術も新たになった。Revolution CTにオプションで搭載される「GSI Xtream」は,従来dual energy imagingの課題であった画質,被ばく,ワークフローを改善する技術である。これまでの同社技術では約40mm幅のデータ取得であったが,GSI Xtreamにより約80mmのデータが得られ,さらなる高速撮影が可能となる。加えて,コンピュータユニットを新たにしたことで再構成時間も短縮化され,ルーチン検査でのdual energy imagingが可能となった。仮想単色X線画像や物質弁別画像が日常検査で得られるようになると期待される。

「Revolution CT」は心臓CTやデュアルエナジー技術が進化

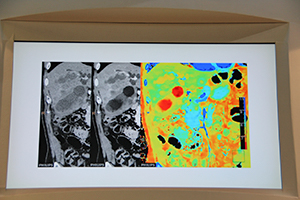

フィリップス社は,スペクトラルCT「IQon Spectral CT」と,IQon Spectral CT,「Brilliance iCT」シリーズ,「Ingenuity」シリーズに搭載可能な逐次近似画像再構成法「IMR Platinum」をアピールした。IQon Spectral CTは,YttriumシンチレータとGOSシンチレータを二層に重ねた検出器で高エネルギーと低エネルギーに弁別してデータを収集することで,すべての検査においてレトロスペクティブにスペクトラルイメージングを実現するCTである。会場ではスライドプレゼンテーションで,造影剤の大幅な減量,虚血領域の明確化,ヨード密度画像による定量評価,検査失敗につながるトラブルをサポートするといった臨床的メリットをPRした。また,国内ユーザーへのインタビュー映像では,スペクトラルイメージングが有効だった症例などが紹介された。IMR Platinumは,日常臨床において高画質・低被ばく・少造影剤量という新たな価値を提案する手法として展示した。IMR Platinum により64スライス以上のすべてのCT装置で,造影剤量を4割ほど低減しても従来と同等の画質を得ることができる。また,高画質化による下肢アンギオの明瞭化や,大幅なノイズ低減を利用した被ばく線量の低減も可能で,低線量の胸部CT検診でも肺野・縦隔ともにノイズの少ない画像を取得できることなどが紹介された。

スペクトラルイメージング:

実効原子番号(Z effective)画像(右)

日立社(現・富士フイルムメディカル社)は,開口径75cmのガントリ,3ユニット構成,設置面積12m2のオープン&コンパクトな16列マルチスライスCT「Supria」と64列マルチスライスCT 「Supria Grande」が,最新ソフトウエアを搭載し,さまざまな新機能が追加されたことを紹介した。Fine Recon機能の搭載により,それぞれ16列/32スライス,64列/128スライスのシステムへと進化し,より多くの情報を得られるようになっている。Supria Grandeは,全身を0.625mm厚で撮影でき,1回の息止めで体幹部を10秒以内で撮影できるスピードを有することから,高画質かつ短時間のCT検査を提供できることをアピール。また,電源をオンにしてから約4分半で検査を開始できる高速システム起動は,救急病院やクリニックから好評を得ている。また,アルゴリズムを改良したノイズ低減処理「Intelli IP RAPID」の実装により,画像演算時間が約半分となったことで実用性が向上し,ルーチン検査で高画質を取得できるようになった。さらに,新機能として「軌道同期スキャン」が搭載された。単純撮影と造影撮影を同一らせん軌道で行うことで,サブトラクション画像の位置ズレによるアーチファクトを低減し,明瞭な3D画像の取得が可能になっている。これらのほか,被検者,検査者,経営者にやさしい新機能として,画像再構成中にボタン1つで緊急患者の画像を優先的に再構成する「優先リコン」機能と,消費電力を最大55%低減する「Eco mode」が搭載された。Eco modeは,機器の動きを適切に制御するOn-time Standby機能と待機時消費電力を抑制するOff-time mode機能により省エネを実現し,病院経営に貢献する。

64列/128スライスに進化した「Supria Grande」