2015年:逐次近似再構成技術の進化や,開発中の検出器など将来性を感じさせる技術に注目

2025-3-31

この年は,CT装置としては画期的な新製品は見られなかったものの,逐次近似再構成技術の進化などが見られた。また,開発中のQuarter-pixel Detector CTや2層検出器技術など,将来性を感じさせる技術が光った。

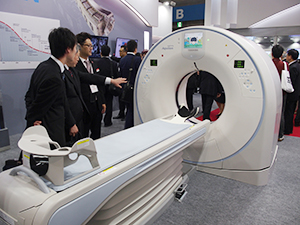

東芝メディカルシステムズ社(現・キヤノンメディカルシステムズ社)は,順投影適用モデルベース逐次近似画像再構成法「FIRST」などの最先端技術を投入した第三世代ADCT「Aquilion ONE / ViSION FIRST Edition」を展示した。FIRSTは,再構成関数を用いないため,オブジェクト辺縁部のアンダーシュート,オーバーシュートを抑え,FBP法に比べて空間分解能と密度分解能が向上している。これにより,低線量撮影でも高画質を得ることができ,ファントム実験ではFBP法と比べ最大で80%の被ばく低減を実現した。逐次近似画像再構成法は再構成処理に時間を要するが,FIRSTは専用再構成システムでの高速処理により短時間で画像を得られる。このFIRSTを可能にした技術として,Aquilion ONE / ViSION FIRST Editionには新開発の検出器「PUREViSION Detector」が採用された。PUREViSION Detectorは,検出器素材の改良や同社独自の高精度な製造技術により検出器の性能を大幅に引き上げた。これによりシンチレータの光出力が40%向上し,DASの電気ノイズを28%低減させている。また,Aquilion ONE / ViSION FIRST Editionとともに発表された「Aquilion Lightning」は,PUREViSION Detectorを採用した780mmの大開口径ガントリのCT。同社CTのラインアップ中最も設置スペースの小さい9.8m2の最小設置面積を実現している。コンパクト設計でありながら機能は妥協しておらず,金属アーチファクトを抑えるアプリケーション「SEMAR」が利用できる。同じくPUREViSION Detectorが搭載されたAquilion PRIMEも展示された。AIDR 3D EnhancedとSEMARが採用されて,従来よりも被ばく低減,高画質化が図られている。また,さらなる設置スペースの削減を図るために,コンソールシステムも見直し,卓上に設置できるようユニットを小型化している。このほか,国立がん研究センターなどと共同で開発を進めてきた「QDCT(Quarter-pixel Detector CT)」も参考出品された。

第三世代ADCTの

「Aquilion ONE/ViSION FIRST Edition」

「Aquilion Lightning」の最小設置面積は9.8m2

PUREViSION Detector搭載の「Aquilion PRIME」

シーメンス社は,JRC 2015前に発表された1管球でdual energy撮影を可能にする新技術「TwinBeam Dual Energy」を紹介し,それを搭載したSingle Source CT(SSCT)の最上位機種「SOMATOM Definition Edge」を展示した。高エネルギーと低エネルギーの2つのX線出力でスキャンを行うdual energyは,低・高管電圧CTの融合画像や造影剤成分のみを抽出した非造影CT,石灰化や骨除去画像や結石の成分解析など,従来のCTでは得られないさまざまな情報を取得することができる。同社では,2管球を搭載したDSCTにおいてdual energy imagingに関する豊富な実績とさまざまな技術を蓄積してきたが,TwinBeam Dual Energyは,そのdual energy imagingをSSCTでもルーチンで利用可能とする。1つの管球から発生するX線に対して,線質の最適化を実現するフィルタを入れることで2つのエネルギーのX線を照射することが可能になり,精度の高いdual energy撮影が可能になった。画質の低下や被ばく量を増やすことなくルーチン検査で利用可能で,これまでDSCTで蓄積されてきたさまざまな画像解析アプリケーションを利用することができる。TwinBeam Dual Energyは,SOMATOM Definition Edgeのほか,「SOMATOM Definition AS+」にも搭載可能だ。

TwinBeam Dual Energyを搭載したSSCT「SOMATOM Definition Edge」

GE社は,ITEM2014で発表された「Revolution CT」と,それに続きリリースされた「Revolution GSI」「Revolution EVO」のRevolutionファミリーの最新技術を紹介した。同社のフラグシップ機であるRevolution CTは,広範囲,高画質,高時間分解能というCTに求められる三大要素すべてで最高レベルをめざして開発された。検出器の「Gemstone Clarity Detector」は,コーン角の影響を抑える設計がなされ,撮影範囲は160mmを実現したほか,散乱線をカットする3Dコリメータ(日野工場で製造),完全非接触のスリップリング,「Discovery CT750 HD」シリーズの1/8に小型化したDASなど,新しいハードウエア設計になっている。これに伴い,被ばく低減技術である逐次近似応用画像再構成法も「ASiR-V」へと進化した。ASiR-Vは,FBP法と比べて50~82%被ばくを低減できる。Revolutionファミリーの一つであるRevolution GSIは,同社のdual energy imagingであるGSIがルーチン検査で可能となる装置。2つの管電圧で撮影されたデータから物質弁別画像や仮想単色X線画像を得られる。dual energy imagingは,大学病院など一部の限られた施設でしか行われていなかったが,Revolution GSIにより,より多くの施設で施行が可能になると期待される。また,Revolution EVOは,被ばくと造影剤量の低減を目標に開発された装置。新型検出器「Lumex Clarity Detector」を採用したほか,回転機構や信号系,電気系のノイズを可能なかぎり除去するなどして,最大82%の被ばく低減と低管電圧撮影による造影剤量の低減という“Double Dose Reduction”を可能にした。これにより小児検査などにおいて被検者に負担をかけない検査が可能となる。

ハイエンド装置の「Revolution CT」

フィリップス社は,実機展示はなかったが,システムモデルベースの逐次近似再構成技術「IMR Platinum」について臨床画像を提示した。IMR Platinumは,FBP法に比べノイズを最大90%低減し,低コントラスト検出能を向上させる。再構成は3分以内に完了することから,日常で使用できる手法であり,導入施設で撮影された臨床画像を提示して臨床価値をアピールした。金属アーチファクトを低減する「O-MAR」の併用や,心電図同期への対応も可能なため,頭部,心臓など全身のどの領域にも適用することができる。また,コーナーの一角に「CT Innovations Area」を設け,米国では2014年末にFDAを取得した二層検出器技術によるSpectralイメージングを紹介した。120kVの通常撮影を1回することで,2層になった検出器で,低エネルギーと高エネルギーに分けてデータを取得し,レトロスペクティブにSpectral解析を行うことができる。撮影は通常と変わらないため,心電図同期やAECを使用でき,被ばく線量も変わらずルーチンでdual energy撮影が行える。また,低エネルギー画像・高エネルギー画像の位置ズレ,時相ズレがないことも大きな特長である。オーダ時にdual energy撮影をすべきかを判断する必要がなく,通常撮影後に必要になったとしても,再撮影が不要である。CT Innovations Areaでは,二層検出器技術により得たデータから合成したSpectralイメージや,エネルギー帯の異なる仮想単色X線画像などを示して技術解説を行った。

O-MARを併用した大腿部膿腫の臨床画像

参考展示された二層検出器技術による

Spectralイメージング

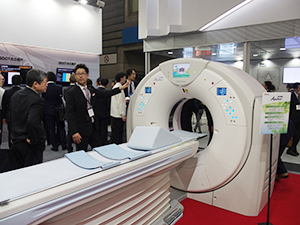

日立ヘルスケアグループ(日立メディコ/日立アロカメディカル)(現・富士フイルムメディカル社)は,2015年が国産CT第1号機の納入から40年の記念すべき年であるとして,CTコーナーで40年のCTの歩みを紹介した。日本国内におけるCTの歴史は,1975年に英国から輸入されたCTが設置第1号(東京女子医科大学)であるが,国産CTでは同年に日立社が藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)に納入した「CT-H」が第1号となる。CT-Hは,国産初のCTとして重要科学技術史資料(通称:未来技術遺産)にも登録されている。これを記念して1月に発売された64列マルチスライスCT「Supria Grande」が展示された。Supria Grandeは,64列マルチスライスCT「SCENARIA」の技術を継承し,16列マルチスライスCT「Supria」と同じコンパクトガントリ,少ユニットの装置となっている。開口径75cmのオープンガントリを持ちながら,幅2m,高さ1.85mとコンパクトな装置であり,ガントリ,テーブル,コンソールの3ユニットで構成される。50 kVA電源にも対応でき,16列装置などを入れていたCT室にも設置可能で,より速く,高精細に撮影したいという施設の更新ニーズに応えた。最小スライス厚0.625mmでのルーチン検査が可能で,被検者の体型と目標SDに基づいて管電流を制御する「IntelliEC」やノイズ低減技術「Intelli IP」などの先進技術も搭載し,高画質・低侵襲な検査を実現する。

コンパクトな64列マルチスライスCT

「Supria Grande」