2023年:ガントリ回転速度0.23s/rotを実現したCTが登場。AIを活用した自動化技術の進化にも注目

2025-3-31

CTの新製品としては,GE社からガントリ回転速度0.23s/rotを実現した「Revolution Apex Elite」が発表され,注目を浴びた。また,各社から,超高速撮影とスペクトラルイメージングを両立するCTや,フォトンカウンティングCT,高精細CTなど多様な装置が展示されたほか,CT検査のワークフローを改善するAI技術などが多数紹介された。

GE社は,0.23s/rotという世界最速のガントリ回転速度を誇る「Revolution Apex Elite」がお目見えした。Revolution Apex Eliteは,Revolutionファミリーの最上位機種に位置づけられ,GE社がCTに求められる要素として定義する「高分解能(画質)」「高速化(スピード)」「カバレッジ(撮影範囲)」「物質弁別(機能評価)」「生産性(検査効率)」をハイレベルで実現している。高分解能画像の得るためのカギとなる検出器には,光応答特性が優れる「Gemstone Clarity Detector」を採用。秒間8914viewのデータサンプリングにより,高い空間分解能を実現するHigh-Resolutionモードでの撮影が可能である。また,撮影範囲はRevolutionファミリーのCTが誇る160mmとなっている。これに加えて,0.23s/rotの高速化が図られたことで,心臓など循環器領域での検査に威力を発揮する。心臓CTでは,モーションアーチファクトを抑制する「SnapShot Freeze2.0(SSF2.0)」を適用することで,冠動脈だけでなく,弁や心腔,心筋の明瞭な画像が得られる。PCIなどのインターベンションはもとより,経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)など構造的心疾患(SHD)に対する治療にも有用な画像を提供できるようになった。機能評価のためのdual energy CTにおいても,Revolution Apex Eliteはアドバンテージを有する。1300mAの高出力X線管「Quantix 160 Tube」を採用し,管電圧のスイッチングに合わせて管電流を変調させる「Synchronized kV/mA switching GSI」による低keV画像やヨード密度画像の高コントラスト画像を取得できる。さらに,検査効率を上げるために,検査前から撮影後の画像解析までを自動化する「Effortless Workflow」の技術を搭載している。その一つ,Deep Learning カメラユニットは,寝台上の被検者を撮影して,そのデータを基に高精度のポジショニングを自動で行うことが可能。スカウト画像から最適なパラメータを推奨する。さらに,撮影前に画像解析を設定することで,速やかに自動処理を行う。このほか,Revolution Apex Eliteは,AIを用いた技術として,ディープラーニングを用いて開発した画像再構成技術「TrueFidelity」を搭載。ノイズを抑えて低KeV画像における病変部の視認性などが向上する。

「Revolution」ファミリーの最上位機種に位置づけられる「Revolution Apex Elite」

1300mAの高出力を持つ「Revolution Apex Elite」のX線管「Quantix 160 Tube」

「Revolution Apex Elite」は「Deep Learning カメラユニット」によりポジショニングを自動化

フィリップス社は,超高速撮影とスぺクトラルイメージングを同時に実現するフラッグシップCT「Spectral CT 7500」の実機展示と,64列/128スライスの「Incisive CT」の「CT Smart Workflow」を紹介した。Spectral CT 7500は,開口径が80cmに拡大し,検査寝台は従来の約1.4倍の体重に対応,幅広い体型の患者に対応する。加えて,同社製品では寝台を最も低い床上43cmまで下げることができ,車椅子患者の移動がスムーズに行える。また,体軸方向に8cmの二層検出器「NanoPanel Prism」を搭載,撮影後に自由にスぺクトラルイメージングを利用できる。従来のdual energy撮影と異なり,1回の撮影でスペクトラル画像が取得できることから,低被ばくと造影剤量の低減が実現する。さらに,従来の140kVp/120kVpに加え,新たに100kVpでのスペクトラルイメージングにも対応したことで,小児検査でのスペクトラルイメージングも可能になった。ブースでは,新生児へのスペクトラルイメージング撮影例や,わずかな造影剤でTAVI術前検査において,アクセスルート用の広範囲な撮影を行った症例などが紹介された。64列/128スライスのIncisive CTは,AIを活用したCT Smart Workflowにより,検査準備から診断,インターベンションに至る幅広い領域を効率化し,ワークフローを大きく改善した。AIアルゴリズムを用いた「Precise Image」や心臓専用モーションフリー画像再構成機能「Precise Cardiac」,インターベンションサポート機能「Precise Intervention」,AIカメラによる位置決め機能「Precise Position」などが搭載され,これらのうちPrecise Imageは,最大80%の線量低減,最大85%のノイズ低減,最大60%の低コントラスト検出能の改善を同時に実現する。ブースでは,Precise Imageを用いた脳梗塞症例が供覧されたほか,操作室を再現したVirtual gantryコーナーでは,AIカメラを用いたPrecise Positionのデモンストレーションが行われた。

超高速撮影とスぺクトラルイメージングを同時に実現する「Spectral CT 7500」

AIカメラによる位置決め機能「Precise Position」

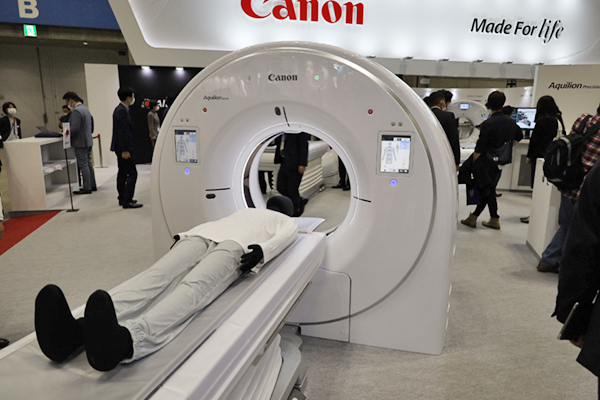

キヤノンメディカルシステムズ社は,80列マルチスライスCT「Aquilion Serve」と高精細CT「Aquilion Precision」を実機展示し,高精細とAIを用いた自動化技術を軸に展示を行った。Aquilion Serveでは,ガントリ内のカメラを利用したポジショニングサポート機能の「Automatic Camera Positioning」,低線量で撮影された三次元データを利用して撮影範囲の自動設定を行う「Automatic Scan Planning」,表示させるレイアウトをプリセットできる「Automatic Hanging Layout」など検査をサポートする機能を搭載しているが,これらの機能を新たに「INSTINX」のブランド名で統合した。INSTINXは,世界中の医療機関で行われた臨床テストを基にワークフローの細部にまで改良を加えて,直感的な操作性を実現し効率性と一貫性を追究する新たなワークフローである。また,Aquilion Precisionでは,AiCEのパラメータに脳血管用(Brain CTA),中内耳用(Inner Ear),骨・軟部用(Bone)が加わり,AiCEが全身領域に適用可能になったことを紹介した。さらに,ADCT「Aquilion ONE / PRISM Edition」に搭載された超解像技術「Precise IQ Engine(PIQE)」については,微小石灰化プラークや冠動脈ステントの描出など,心臓CT領域で高精細画像が得られることを多くの臨床データでアピールした。

新たなワークフロー「INSTINX」を搭載したAquilion Serve

超解像DLRのPIQEによりADCTで撮影した冠動脈ステントの描出能が向上

シーメンス社は,日本での発売から1年が経過した世界初のフォトンカウンティングCT「NAEOTOM Alpha」を展示した。国内では初号機が2022年6月に東海大学医学部付属病院に導入されて以降,メディカルスキャニング東京,板橋中央総合病院,岡山大学病院,大阪大学医学部附属病院,名古屋市立大学病院に導入され(取材当時),稼働を開始している。世界ではすでに60台以上が稼働しており,130編を超える学術論文が報告されている(取材当時)。論文数は2023年に入ってからも加速度的に増加しており,放射線科医などの会員制Webサイト「AuntMinnie」のMinnies 2022(放射線医学分野で最も価値ある結果を残した話題に与えられる賞)では3冠を達成。NAEOTOM Alphaへの注目度と期待の高さがうかがえる。NAEOTOM Alphaは,体軸方向6cm幅のテルル化カドミウム(CdTe)半導体を用いたフォトンカウンティング検出器「QuantaMax detector」を搭載し,高空間分解能,低線量・低造影剤量,スペクトラルイメージングを実現するとともに,Dual Sourceによるハーフ再構成で66msの時間分解能を有し,心臓検査にも対応する。また,AI技術を活用した検査ガイド機能「myExam Companion」や被検者を認識し自動的にポジショニングを行う「FAST 3D Camera」などを搭載し,検査ワークフローの向上も図られている。さらに,CTガイド下穿刺手技を支援するレーザーガイド機能を新たに用意したことがアナウンスされた。対応装置ではガントリ前面に4つのレーザー照射器を搭載し,レーザーマーカにより穿刺位置・角度をガイドし,安全で確実な穿刺手技をサポートする。

発売1周年を迎えたフォトンカウンティングCT「NAEOTOM Alpha」

高空間分解能により頭部CTAでは穿通枝の観察が可能

CTガイド下穿刺手技を支援するレーザーガイド機能が登場

富士フイルムヘルスケア社(現・富士フイルムメディカル社)は,64列128スライスCT「SCENARIA View Plus」と,同じく64列/128スライスCTの「Supria Optica」を実機展示した。両装置とも富士フイルムのメディカルAI技術ブランド「REiLI」の下で開発された画像処理機能「IPV」,検査効率向上技術「SynergyDrive」を搭載して画質の向上や検査環境の改善を図っているのが特長だ。SCENARIA View Plusは,2022年4月に発売され昨年のITEM 2022で初めてお披露目された。GPUの搭載で処理性能が向上されており,そのパワーを生かした心臓の拍動によるブレを低減する「Cardio StillShot」(オプション)では,IPVの適用によって低被ばくで高画質の心臓CT検査を可能にする。今回のブースでは,ワークフローの改善を図るSynergyDriveに,寝台上に設けられたカメラの映像を基に患者のポジショニングをサポートする「AutoPositioning」機能が追加されたことを紹介した。AutoPositioningでは,カメラで撮影された映像を基にAI技術を活用して人体の特徴点を検出して,ワンボタンで寝台を最適な撮影位置にセッティングする。寝台の上下方向,頭足方向だけでなく左右(横)方向のズレも自動で修正する。カメラの映像はコンソール(操作卓)で確認が可能で,CT室だけでなく操作室でも映像で患者の状態を確認しながらセッティングできるのが特長だ。さらに,SynergyDriveのAutoPose機能によって撮影したスキャノグラムから撮影範囲を自動で決定できることも紹介した。また,富士フイルムとのシナジーとして2022年に搭載された画像処理ワークステーション「SYNAPSE VINCENT Core」との連携では,撮影して画像再構成をすると同時に画像データが転送され,平行して処理が行えるようになった。SYNAPSE VINCENT Coreでは,頭部の低吸収域・高吸収域の自動認識,胸部の肺結節や気腫性病変が疑われる低吸収域の自動抽出,肋骨を展開した状態で表示するボーンビューワなどのアプリケーションが利用できる。Supria Opticaは,2MHUのX線管装置ながらIPVとの組み合わせによって低線量でノイズを抑えた撮影が可能なことや経済性などが市場で評価されており,導入台数を伸ばしていることが紹介された。

寝台上のカメラから身体の特徴点を解析して最適な位置に自動でセッティングする「SCENARIA View Plus」

映像を確認してワンボタンでポジショニングが完了

データを自動転送して解析を行う「SYNAPSE VINCENT Core」(写真は頭部の低吸収域解析機能)