2014年:高分解CTが進化を遂げ,最高レベルの分解能,回転速度,カバレッジを有する次世代CTが登場

2025-3-31

CTにおいてノイズと空間分解能はトレードオフの関係にあるが,空間分解能を向上するための一つの解としてGE社はいち早く,2008年にHDCTを市場に投入した。さらに,RSNA 2013では,次世代CTとして「Revolution CT」を発表。最高レベルの画質,スピード,撮影範囲を実現しているとあって,ITEM 2024でも注目を浴びた。

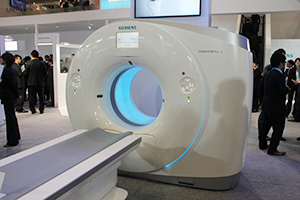

GE社は,RSNA 2013で発表され,国内での発表が待たれていたRevolution CTを展示した。同社は,CT技術の三大要素として画質,スピード,撮影範囲を挙げ,Revolution CTはそのすべてにおいて最高レベルを実現した装置と位置づけている。「Discovery CT750 HD」シリーズなど,同社のCTは検出器素材「Gemstone」といった技術により,従来から高分解CTとして一歩抜きん出ていた。Revolution CTでは,0.23mmの空間分解能に加えて,ガントリ回転速度が0.28s/rot,かつ動態解析アルゴリズムを併用し,現行のCTの中では最高時間分解能速を実現。さらに,16cmというワイドカバレッジを有している。ハードウエア設計を刷新し,完全非接触のスリップリング,Discovery CT750 HDシリーズの1/8のサイズとなるDASを採用。さらに,CTの心臓部と言える3Dコリメータは,散乱線を効率良く除去するために新開発された。この3Dコリメータは,日本国内の日野工場で生産されており,GEヘルスケア・ジャパンの高い技術力の証となっている。Revolution CTに併せて,被ばく低減技術も新たになった。同社では,逐次近似応用画像再構成法の「ASiR」と,完全なモデルベース逐次近似再構成法の「Veo」という2つの再構成技術を有しているが,Revolution CTには,ASiRの効率的なワークフローとVeoの高画質という両者の長所を取り入れた「ASiR-V」を搭載している。これにより,FBP法と比較して50~82%の被ばく低減が可能となる。

最高レベルの画質,スピード,撮影範囲を実現した

次世代CT「Revolution CT」

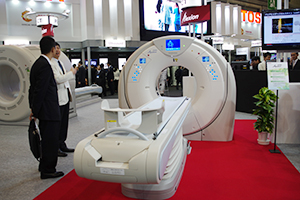

シーメンス社は,2管球CTのフラッグシップ機「SOMATOM Force」と,16列の「SOMATOM Scope」を展示した。SOMATOM Forceは,新開発のX線管「VECTRON」と,新型の検出器「StellarInfinity Detector」を2セット配置した2管球CTで,ガントリ回転速度は0.25s/rot,検出器は96列,倍密サンプリングで192スライスとなり従来から25%増加し,最高分解能は0.24mmとなっている。新開発の高出力X線管であるVECTRONは,最大管電流1300mA(2管球で2.6A)の設定ができ,これによって画質を維持したまま低電圧(Low kV)での撮影が可能になった。高速撮影と低電圧撮影を組み合わせることで,例えば胸部CT検査では単純X線撮影と同等の0.1mSv程度の低被ばく線量での検査が行える。さらに,2管球システムと0.25s/rotによる高速二重スパイラルスキャンであるTurbo Flash Spiral撮影で,秒間70cmを超える広範囲撮影が可能になったほか,心臓では0.1秒,胸部でも0.5秒での撮影時間で,息止めなしの検査を可能にする。また,画像再構成法としては,シーメンスの逐次近似画像再構成法であるSAFIREを進化させた「ADMIRE(Advanced Modeled Iterative Reconstruction)」を搭載している。一方,SOMATOM Scopeは,短時間,高画質撮影を可能にしながらコスト効率を考慮した16列CT。奥行69.2cmのスリムなガントリで,設置スペースはクラス最小底面積の8.0m2というコンパクト設計となっている。また,運用コストの削減と安定稼働のために開発された「eCockpit」機能は,1) スキャン前のウォーミングアップで管球の負担を軽減するeStart,2) 個々のスキャンに合わせた設定でシステム稼働を最適化するeMode,3) スタンバイ時に消費電力を抑制するeSleep,の3つの機能で構成されている。eCockpitによって管球およびシステム全体への負担を10%軽減し,安定した長期間の稼働によって運用コストが削減できる。

2管球CTのフラッグシップ機「SOMATOM Force」

フィリップスは,ITEM 2013で発表されたモデルベース逐次近似再構成技術「IMR」がバージョンアップした「IMR Platinum」を,臨床画像とともに紹介した。FBP法と比べ,ノイズを最大90%低減でき,大幅な画質向上が可能になる点はIMRと同様であるが,金属アーチファクト抑制技術「O-MAR」との併用が可能になり,さらに臨床的価値が増している。低管電圧撮影でもIMR Platinumを適用すればノイズを低減できるため,より線量を抑えた撮影が可能になる。IMR Platinumは,インテル社と共同開発した超高速画像再構成コンピュータユニット「HyperSight IMR」を搭載し,GPUも計算処理に使用するという特徴を持つ。このハードウエアに,最適な画像を作り出すアルゴリズムを組み合わせることで,IMRでは5分以内とされていた画像再構成が3分以内で可能となり,ルーチン検査での適用をさらに後押しする。もう一つの特徴として,心電図同期,呼吸同期が可能になった。従来検査では被ばく線量が多いとされていた心筋パーフュージョンなどにも対応でき,大幅な被ばく低減と,画質向上を実現する。

IMR Platinumのノイズ低減効果で,

閾値を下げても末梢血管まで描出可能

IMR Platiumのコンピュータユニット

「HyperSight IMR」

東芝メディカルシステムズ社(現・キヤノンメディカルシステムズ社)は,ADCTの「Aquilion ONE/ViSION Edition」と80列160スライスCTの「Aquilion PRIME」が展示され,ソフトウエアの進化が来場者の注目を浴びた。Aquilion ONEシリーズに搭載されるクリニカルソフトウエアがバージョン6.0となり,「Frontier Suite」という総称で発表された。Frontier Suiteの主なソフトウエアとしては,「SURESubtraction」「SEMAR(Single Energy Metal Artifact Reduction)」「生データベースデュアルエネルギーシステム」がある。SURESubtractionは,冠動脈CTAにおいて石灰化ステントを除去して血管だけを描出する。これにより,高度石灰化の症例においても高精度の診断が行える。また,SEMARは,逐次近似画像再構成法を応用したもので,金属アーチファクトを低減した画像を得ることが可能。体内金属などにより撮影が困難だった患者も,検査の適応とすることができる。生データベースデュアルエネルギーシステムは,生データベースでの画像処理によって,実効原子番号や電子密度の解析を可能にした。

Frontier Suiteを搭載する

「Aquilion ONE/ViSION Edition」

日立メディコ社(現・富士フイルムメディカル社)は,コンパクト設計の16列マルチスライスCTの新製品「Supria」を展示した。Supriaの開口径は75cmと,16列装置としてはトップクラスの広さを持ち,ガントリのコンパクトさも相まって,非常に開放感が感じられる。検査室の最小設置面積は12m2,ガントリ,寝台,操作卓の3ユニット構成の,省スペースデザインとなっている。撮影スピードは0.75sec/rot,スライス厚は最小0.625mmで,胸部のみであれば7~8秒の息止めで撮影が可能。上位機種で開発された技術も標準搭載され,三次元画像再構成アルゴリズム「CORE法」によるアーチファクトの低減や,逐次近似応用再構成法「Intelli IP(Advanced)」によるノイズ低減が可能である。操作ボタンが少なく,文字が大きく表示される簡単操作モードも特長の一つで,導入しやすく,使いやすいCTとして市場に評価されている。上位機種としては,線量最適化のための機能が強化された64列128スライスCTの新バージョン「SCENARIA EX edition」が紹介された。AECとIntelli IP(Advanced)を連動させる変調モードを追加し,目標SDに対して従来より線量を低減した撮影が可能となっている。また,心臓撮影においても,照射する管電流の変調を最大2相まで設定できる「IntelliEC Cardiac」により,心拍が不安定な患者の撮影でも撮影ミスを低減させることができるようになっている。

広い開口径とコンパクトなガントリで開放感のある16列マルチスライスCT 「Supria」